- 発行日 :

- 自治体名 : 三重県菰野町

- 広報紙名 : 広報こもの 令和7年2月号

■生活に欠かせないデジタル端末

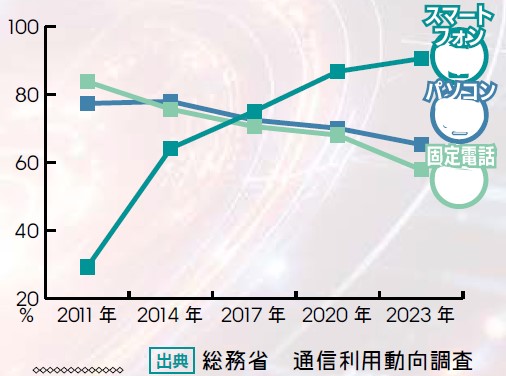

今や生活にとって欠かせない存在となっているデジタル機器の数々。スマートフォンを中心にいつでもどこでも情報を入手できることから、さまざまな機能で皆さんの暮らしを支えています。2024年に公表された総務省の情報通信白書によれば、携帯電話やスマートフォンなどのモバイル端末の世帯普及率は2023年に97・4%にものぼり、スマートフォンのみの世帯保有率も9割を超え、90・6%となりました。2011年には83・8%の世帯が保有していた固定電話が2023年には57・9%に、パソコンも77・4%から65・3%に低下するなど、情報通信機器の変遷も顕著になってきています。

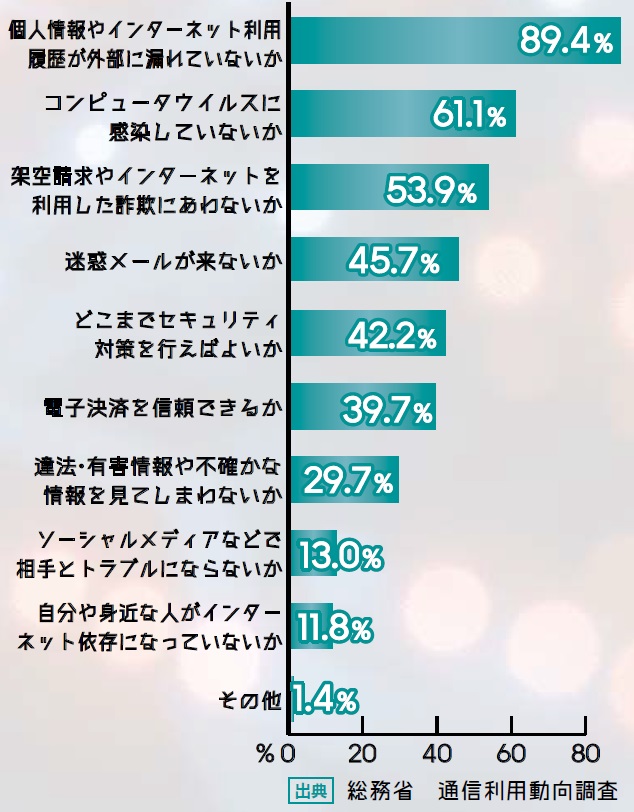

現在では誰の日常にも溶け込んでいるといえるデジタル機器の数々ですが、総務省の通信利用動向調査によれば、インターネットを利用している方の約70%が利用時に何らかの不安を感じているという結果が出ています。具体的な不安の内容としては、「個人情報やインターネット利用履歴の漏えい」の割合が89・4%と最も高く、次いで「コンピューターウイルスへの感染」、「架空請求やインターネットを利用した詐欺」「迷惑メール」となっています。インターネットはデジタル機器を扱う上で欠かせない機能である一方で、このような不安にも繋がる部分があることも理解し、利用者が対処法やセキュリティ対策などを講じておく必要があります。

今月号では、このようなさまざまなデータとともにデジタル機器を取り巻く情報を集約し、皆さんにお伝えしたいと思います。

▽情報通信機器の世帯保有率推移

▽インターネット利用時に感じる不安の内容

■年齢階層別での利用率の違い

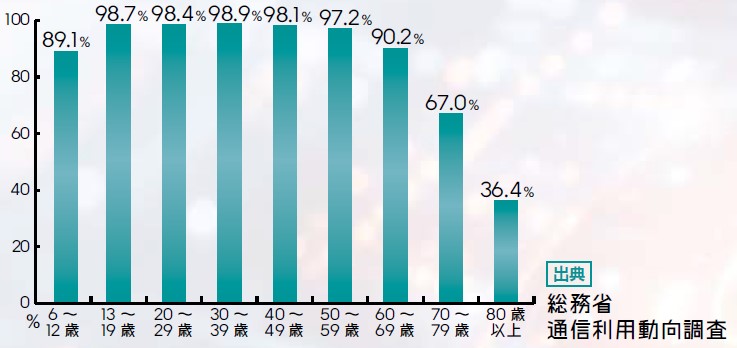

個人の年齢階層別でのインターネット利用率では、13歳から69歳までの各年齢階層では利用率が9割を超えている一方、70歳以上の年齢階層では利用率が大幅に減少しています。年々、70歳以上の利用率も上昇しているものの、80歳以上では利用率が3割台に留まり、70歳代でも7割近くで留まるなど高齢者の利用率は低い傾向にあります。インターネットを円滑に利用できれば、出歩くことなくオンライン上での行政手続きを完結させる、ネットショッピングで買い物をするといったことも可能になります。高齢者にとって便利な部分も多いため、年齢階層による差を可能な限りなくし、情報格差が生じないよう事業や施策を進めていく必要があります。

菰野町では「スマホ講習会」を開講するなど、デジタル機器に不慣れな方への支援を進めています。令和7年1月14日~17日の期間で計4回開催した「スマホ講習会」は、総務省のデジタル活用支援推進事業として実施し、総務省の認定を受けた事業者が講師を務めました。インターネットへの接続方法からアプリのインストール方法などスマートフォンの基本的な使い方からはじまり、マイナンバーカードを活用して行政手続きを行う応用部分までを参加者は学びました。「アプリやソフトは機能のこと」「アカウントとは会員証、IDとは会員番号、パスワードは鍵」といった高齢者がつまづきやすい用語もわかりやすく言い替えるなどして、「普段は電話機能しか使わない」「特定のホームページにしかアクセスできない」という参加者に丁寧に説明を行いました。講師への質問を重ねて徐々に理解を進めることで、講習会終了後には、自身のスマートフォンにアプリをインストールしたり、検索機能を使いこなせるまでになっていました。

スマートフォンを持っているけど使い方に不安のある高齢者の皆さんも難しいからと毛嫌いせずに、メリットを理解し、このような講座などを利用して少しでも活用するきっかけを作ってもらえればと思います。

▽年齢階層別インターネット利用率

《STOPデジタル・ディバイド》HELP1

デジタル・ディバイドとは、「インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差」のことです。特にインターネットに慣れ親しんでいない高齢者がインターネット上の情報を入手できず、受けられるサービスに差が生じる問題があります。さらにデジタル・ディバイドを拡大させないよう総務省では、デジタル活用支援講習会の開催支援や教材の提供などのサービスを進めています。

問い合わせ:企画情報課

【電話】391-1105

【FAX】391-1188