くらし 特集 甲賀の地酒を愉しむ(1)

- 1/42

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 滋賀県甲賀市

- 広報紙名 : 広報こうか 2025年3月1日号

◆〔祝〕「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録

甲賀市は、県内トップの酒蔵数を誇るまち。

昨年12月4日には、「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されました。

今回の特集では、甲賀ならではの地酒の特徴や各酒蔵の地酒を堪能できるイベントを紹介します。

◆「伝統的酒造り」とは?

杜氏(とうじ)や蔵人(くらびと)と呼ばれる酒蔵の職人が、カビの一種であるこうじ菌を用いて酒を造る技術のことです。

この技術は500年以上前に原型が確立したといわれており、日本各地の気候風土に応じて発展し、日本酒や焼酎、泡盛、みりんなどの製造に受け継がれてきました。また、祭事や婚礼といった日本の社会文化的行事に不可欠な役割を果たしています。

今回この技術が世界から認められ、人から人へと引き継がれた生きた文化を守る制度「ユネスコ無形文化遺産」に登録されました。

◆なぜ甲賀市に酒蔵が多いの?

主に「酒造りに適した環境」と「江戸時代に人が往来する場所だった歴史」の2つがあげられます。

甲賀市は、鈴鹿山系を源流とする滋賀県の一級河川・野洲川の伏流水が流れており、古代琵琶湖の湖底だったミネラル分の多い粘土質の土壌であることから良質な米ができます。また、甲賀地域は旧東海道の宿場町や伊勢街道など人が往来する場所であったことで旅人をお酒でもてなす習慣がありました。このことから甲賀の地に酒蔵が集まってきたと言われています。

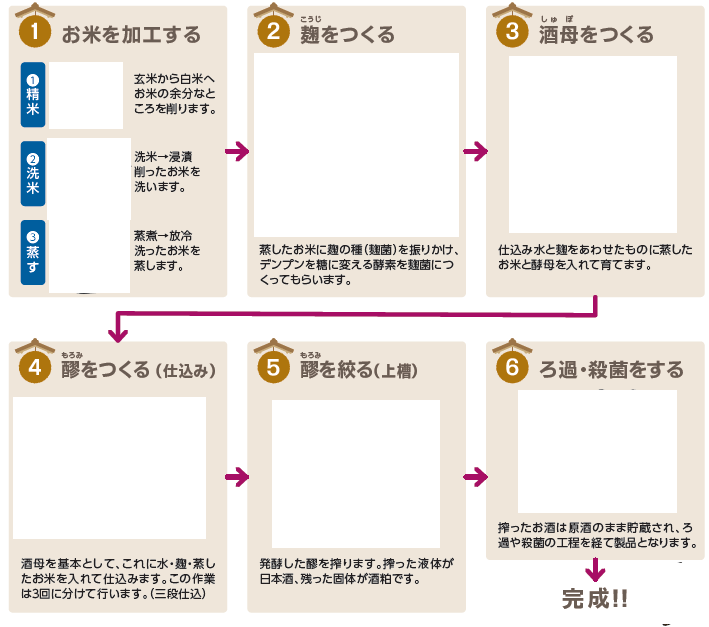

◆伝統的酒造り お酒ができるまで

◆酒造りの決め手は「こうじ」にあり

瀬古酒造 五代目蔵元 上野 敏幸(うえの としゆき)さん

酒造りの工程はさまざまありますが、今回ユネスコ無形文化遺産として認定された「伝統的酒造り」でもあるように「こうじ」がとても重要です。ことわざにも「一麹、二もと(酵母)、三醪(造り)」とあるように、一番目に造るこうじがよくなければ、おいしいお酒は造れません。また、こうじはとても繊細なので雑菌に汚染されないことが重要です。ですので、こまめに温度管理を行い、見えない敵と戦いながらおいしいお酒を提供できるよう日々仕込んでいます。

◆甲賀ならではの地酒をみなさんに味わってもらいたい

美冨久酒造 四代目蔵元 藤居 範行(ふじい のりゆき)さん

甲賀の地酒は、野洲川の伏流水を使用しているので、やわらかい酒質が特徴です。また、粘土質な土壌で育つお米を使用しているので、山の幸や湖の幸に負けない濃醇な味わいも特徴ですね。

3月は、昨年秋に収穫したお米をこの冬に仕込んで出来たお酒や昨年につくったお酒を蔵内で熟成したものなど両方とも楽しめる季節です。同じ地域でつくるお酒でも酒蔵ごとに味わいや風味が異なるので、飲み比べをしてもらうとおもしろいと思いますよ。甲賀の水とお米だからこそできるモノづくり「地酒」を地元のみなさんにも愉しんでいただきたいですね。