- 発行日 :

- 自治体名 : 滋賀県愛荘町

- 広報紙名 : 広報あいしょう 2025年10月号

■地域·団体推進部会「今日の社会や家庭における子どもの人権を考える」

現代の社会や家庭では、経済や時間の「効率化」が優先される傾向があります。地域・学校・家庭でも大人中心の効率化が進み、子どもたちはその流れに組み込まれながら日々を過ごしています。関わる大人も限られ、多くは家族や学校の先生、スポーツや文化の指導者のみ。子ども自身の意思で動く場面は少なく、大人の都合に合わせた生活になりがちです。

最近では、友だちと自由に遊ぶ機会も減少しています。ある子ども同士の会話では、「A君と遊ぶから、B君とは遊ばない」といったやり取りがあったそうです。以前は、集団で一緒に遊び、その中で自然と協調性を学ぶ姿が見られましたが、今は個別的・限定的な関係が多くなっています。

また、塾やスポーツ団体の予定がない日にも、子どもたちが自分で過ごし方を考えず、保護者に自分の身を置く場所を求めるケースも増えています。保護者の帰宅までゲーム漬けとなり、夜も保護者と一緒に動画やゲームに没頭する生活が常態化している家庭もあると聞きます。

こうした状況の中で、子どもたちは「自分の意思で遊ぶ」「目標を共有して協力する」といった機会を失い、「お客さん」のように生活している状態に陥っているのではないでしょうか。思春期の反抗が見られず、保護者の判断に従えばよいという依存的な傾向も気がかりです。

本来、子どもは遊びの名人でした。しかし今は、大人が用意した環境の中で「黙って楽しんでくれる子」が理想とされる風潮もあります。その結果、大人になってから「主体性」が求められても発揮できず、離職や転職が増え、退職代行や転職サービスの利用が増加する一因ともいわれています。

日本では、このような「主体性」「協働性」の低い子どもたちよりも、外国籍の意欲のある人々の雇用に着手する企業が増加傾向にあります。10年後~20年後の次代の社会の担い手のあり方を考え、日本社会、地域社会、家庭のあり方を根本的に考える岐路に立っているようにも感じます。

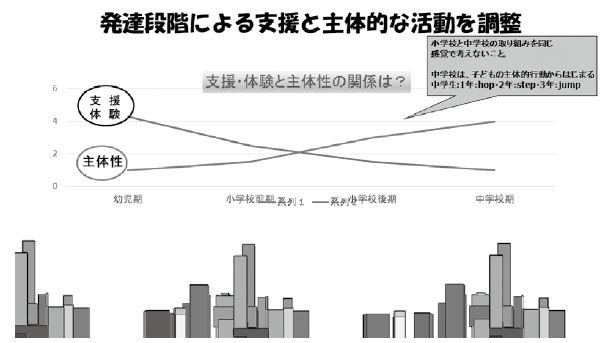

このような課題の中、子どもたちが将来の社会で活躍できるよう、幼少期から体験や人との関わりを重ね、小学校では仲間と目標を共有しながら自己実現を図る力、中高では探究心をもって企画・実践する力を育てることが大切です。

家庭・学校・地域が連携し、目指す子ども像を共有して実践していく必要があります。

問合せ:

愛荘町人権教育推進協議会

(事務局)教育委員会生涯学習課【電話】0749-42-8015【FAX】0749-42-8014