- 発行日 :

- 自治体名 : 京都府舞鶴市

- 広報紙名 : 広報まいづる 2025年3月号 Vol.1069

舞鶴市には、舞鶴医療センター、舞鶴共済病院、舞鶴赤十字病院、市立舞鶴市民病院の4つの病院(以下、「公的4病院」)があり、平成24年から「医療機能の選択と集中、分担と連携」の考え方に基づき、各病院の特色を生かした診療機能を相互に連携させながら「あたかも一つの総合病院」として、医療を提供してきました。

しかし、舞鶴市においても人口減少と少子高齢化が進展し、医療現場では医師不足、看護師不足、救急医療の受け入れ体制、さらには厳しい経営状況など、さまざまな課題に直面しています。

そこで、令和5年に新たに就任した鴨田市長が舞鶴医師会長と公的4病院長に呼びかけ「持続可能な地域医療を考える会」を、令和6年度からは新たに京都府立医科大学の教授が加わり「舞鶴市医療機能最適化検討会議(以下、「最適化検討会議」)を開催し、地域医療の将来像に関わる議論を行いました。

今回は、持続可能な医療提供体制の実現に向けた令和6年度の取り組みを紹介します。

■地域医療の現状と課題

令和5年度に設置した「持続可能な地域医療を考える会」では、人材不足や救急医療体制などの医療現場で直面している課題の背景には、市内に4つの公的病院があることで、医療人材を含めた医療資源が分散せざるを得ない状況にあることが根本的な原因であり、その解決には抜本的な医療提供体制の見直しが必要であるとの結論に至りました。

そして、令和6年6月から開催した最適化検討会議では、今後、舞鶴市に求められる医療機能をどのように確保していくのか、診療情報や経営情報などのデータ等に基づく検討を進めてきました。

◇今後の人口動態と医療需要

舞鶴市の人口減少と高齢化は今後も急速に進むと予測され、25年後の令和32年には高齢化率が40パーセントを超える見込みです。そして、人口構造の変化に伴い、医療需要や疾病構造も変化し、慢性疾患の増加、在宅医療の需要増加など、医療提供体制にも大きな影響を与えます。

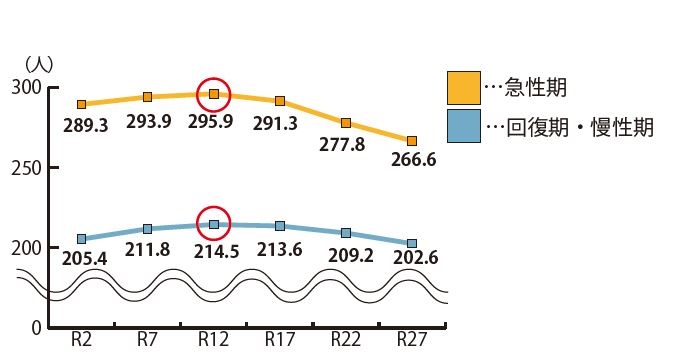

すでに病床稼働率も低迷する中、入院患者数は令和12年をピークにその後は減少に転じることが予想されており、今後減少が見込まれる医療需要に応じた医療提供体制を整えていく必要があります(参照:下グラフ)。

◇公的4病院の1日平均入院患者数の将来推計(入院料別)

◇医師の状況

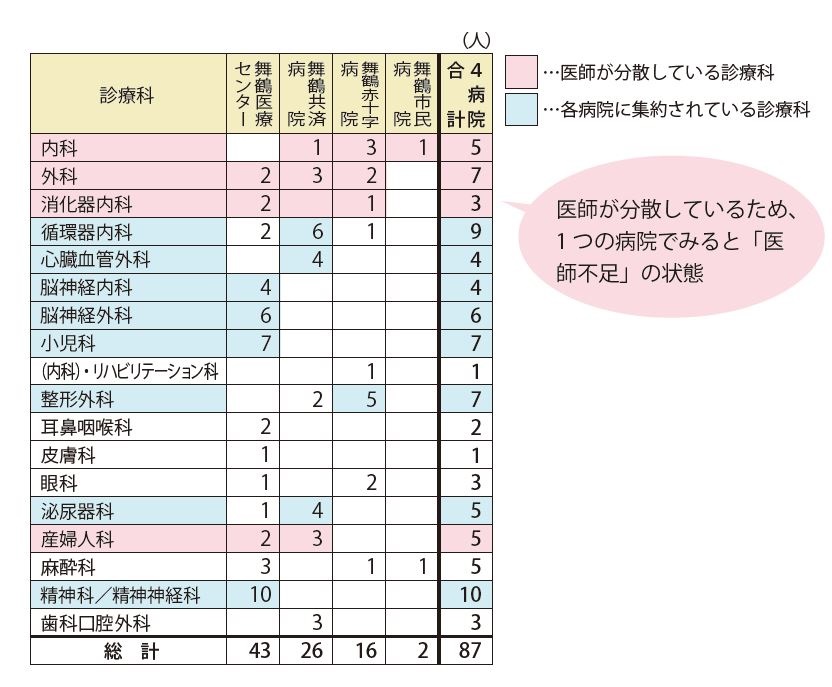

全国的に見ると、舞鶴市を含む中丹医療圏の医師数は少ないわけではなく、診療科によっては近隣の自治体より医師数は充実しています。

では、なぜ舞鶴市で医師不足が問題になるのか。それは、市内の複数の病院に医師が分散し、病院ごとで見ると医師が不足する状況になっているためです。

医師にとっては、指導医をはじめ他の診療科の医師と連携できる体制や、豊富な症例数がある病院の方が、専門性を高め、医療の質や安全性も高めることができます。

これは、看護師をはじめとする他の医療従事者にとっても同様であり、今後の医療需要を見据えた時、現在の体制のままでは、各病院における負担が大きくなり、医療の質の低下と人材の流出につながることも懸念されます(参照:左表)。

◇公的4病院の常勤医師数

■持続可能な医療提供体制を構築するために

◇今後目指すべき姿とは

最適化検討会議では、公的4病院の現状把握や課題分析に加え、病院勤務の医師・看護師、スタッフを対象としたアンケート調査を実施しました。

そこでは、人材不足による業務負担の増加や救急医療体制、複数疾患への対応など、診療科の偏りによる弊害に加え、厳しい経営状況などが指摘され、医療提供体制そのものの見直しを早期に求める意見が多くありました。

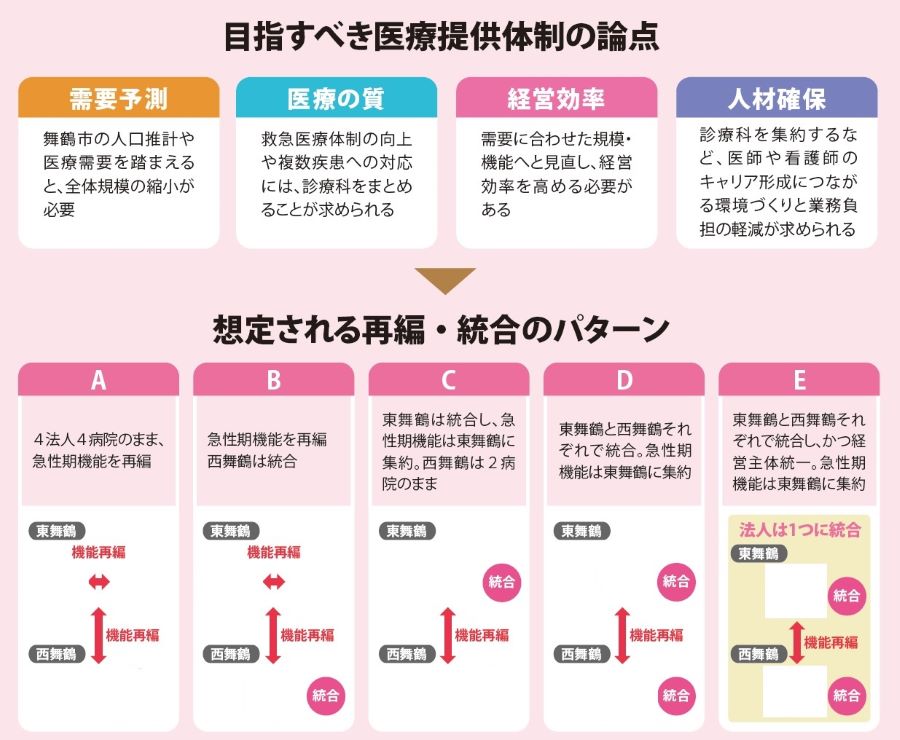

また、診療情報や経営情報などのデータや現場の意見を踏まえた結果、今後減少が見込まれる医療需要に応じた医療提供体制を整える必要があり、質の高い医療や人材の確保、病院経営の効率化を実現するには「公的4病院の再編・統合」が必要であるとの結論となりました。

そこで最適化検討会議では、現状の体制を維持する案から、4つの病院を1つにまとめる案まで、8つのパターンの議論を行いました。

議論の結果、現状の体制の維持は難しく、また公的4病院を1つにまとめることは、大規模な施設が必要になるなど、現時点では現実的ではないことを確認し、医療の質、人材確保、経営効率の視点から論点を整理した結果、5つの再編・統合パターンを抽出しました。

今後は、これらのパターンに基づく詳細シミュレーションを行い、医師派遣元である大学をはじめとする関係機関との連携を密にしながら、医療機能の再編・統合形態、医療機能の集約場所、そして病院の運営主体をどのように決定するかの検討を進めていきます。

担当:地域医療課