- 発行日 :

- 自治体名 : 大阪府交野市

- 広報紙名 : 広報かたの 2025年9月号

■9月は防災月間

1923年9月1日の関東大震災をきっかけに、毎年9月は「防災月間」として、防災意識の向上と備えの大切さが呼びかけられています。災害への備えや対応には、市民と行政が力を合わせ、それぞれにできることを実践していくことが重要です。「自助・共助・公助」の力を組み合わせて、被害を最小限に抑えましょう。まずは、身近な防災から始めてみませんか?

■その時に、いのちを守る3つの“助”

▼自助…まずは、自分で備える

◇自分と家族の命を守る、最初の一歩。

災害はいつ起こるかわかりません。まずは自分と家族を守る準備をしておくことが大切です。非常持ち出し品の備えや避難場所の確認、家族との話し合いなど、小さな備えが大きな安心につながります。

〇防災備品チェックリスト

・飲料水(1人1日1ℓ×3日分)

・非常食(缶詰・レトルト)

・懐中電灯・携帯ラジオ

・常備薬・マスク

・携帯電話の充電器類

〇ローリングストックって?

日常で使いながら補充する備蓄方法。無理なく続けられます。

▼公助…行政が暮らしを守る

◇市の備えが、市民の安心を支えます。

市では、災害時の衛生と生活環境を守るため、トイレトラックやトイレカー、AI循環式シャワートラックを整備しており、今後ランドリートラックや給水車を導入予定です。これらは避難所や応急対応の現場で活躍し、市民の安心を支えます。

▼共助…地域とつながる、助け合う

◇つながりが、助け合いの力に。

地域での防災訓練は、いざというときに助け合える関係を築く大切な機会です。

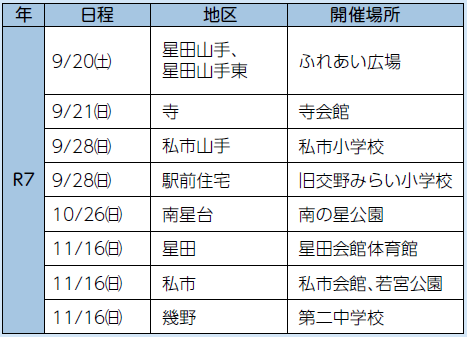

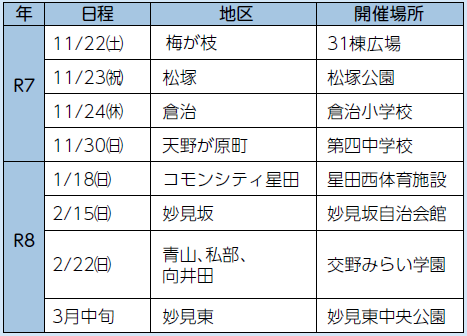

顔の見えるつながりが、災害時の大きな支えになります。地域の訓練に参加してみましょう。訓練には、トイレカーやシャワートラックの展示もあります。

〇訓練内容

AEDや応急手当の講習、車いす体験、煙道・消火器訓練など、いざというときに役立つ防災訓練を実施します。詳しい内容は地域の回覧板などでご確認ください。

・AED講習

・応急手当講習

・車いす体験

・消火器訓練

・煙道体験

・消防車展示

問合せ:危機管理室

【電話】892-0121