- 発行日 :

- 自治体名 : 鳥取県南部町

- 広報紙名 : 広報なんぶ 2025年8月号

■能登半島地震から学ぶ

令和6年元日に発生した能登半島地震では、多くの建物が倒壊し甚大な被害が生じました。日本建築学会北陸支部などによる現地調査では、過去の地震で蓄積されたダメージが倒壊の一因となっていることが明らかになっています。

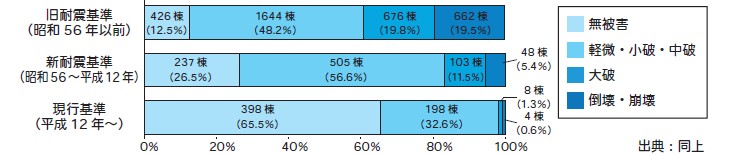

また、耐震基準別の被害状況の割合を見ると、どの耐震基準で建てられているかが、建物の被害を大きく左右したことが分かります。

能登半島地震での教訓を踏まえ、大切な家族と自分の命を守るために今からできる耐震対策を一緒に考えていきましょう。

◇耐震基準別の被害状況の割合

※建築物被害の大きかった輪島市、珠州市、穴水町の市街地において日本建築学会が実施した調査の結果

■耐震基準と耐震性

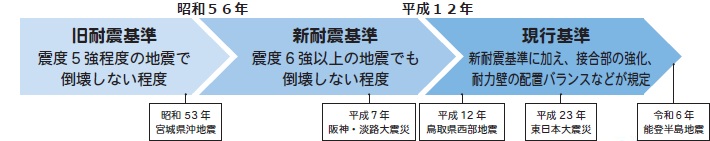

現在の耐震基準は、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅に適用される「旧耐震基準」と昭和56年6月1日に施行された「新耐震基準」があります。その後、平成12年に接合部や壁の配置等の規定が厳格化され、現行の基準になりました。「旧耐震基準」では、震度5強程度の地震で倒壊しない強度を求めています。ですが、これはあくまで1回の強い揺れに耐えられる強度です。

南部町では、平成12年10月6日に発生した最大震度6強の鳥取県西部地震で耐震性を満たさない住宅の多くが被害を受けました。また、鳥取県西部地震により耐震性が下がっている住宅が多く残っています。それらの住宅が、近いうちに発生すると言われている大地震に耐えることができるでしょうか。大地震への備えの第1歩として、自宅がどの程度の耐震性を備えているのかを知ることから始めてみてはいかがでしょうか。

◇過去の大地震と耐震基準

■南部町での取り組み

南部町では旧耐震基準の住宅を対象に無料耐震診断を行っています。そして、耐震性が不適格だった住宅に対して耐震設計・耐震改修まで支援する補助制度を設けるなど一貫したサポートを行うことができる体制を整えています。

また、住宅耐震の他にも、震災に備えるため、集落や学校などでも様々な取り組みを行っていますので、その事例を紹介します。

■上鴨部防災講習

6月29日(日)、上鴨部コミュニティセンターで防災講習が行われました。講習には町の防災担当者が出席し、過去の大地震や豪雨災害を例に、自らの命を守るための具体的な行動や対策を紹介し、地域の特性に応じた防災の重要性を改めてアピールしました。

その後、集落の地図を広げ、危険な区域や避難場所、さらには水路の管理担当などを詳細に書き込み、集落の皆さんで話し合いながら、実践的な防災マップを作成しました。このマップは、災害時の迅速な避難や的確な行動に役立つため、この活動が町内全域に広がることが期待されます。

■まち未来会議

7月3日(木)、南部中学校で「まち未来会議」が開催され、3年生が町の課題について発表しました。防災をテーマに発表した3名の生徒は、耐震診断・耐震設計・耐震改修に関する町の施策を説明し、鳥取県西部地震など大きな地震を経験していない世代だからこそ、「自分たちで調べることで、いざというときに大切な家族を守りたい」と話しました。

■起震車(グラットくん)

町内のイベントやお祭り会場で登場する起震車(グラットくん)は、地震の揺れを体験できる車両です。震度1から震度7までの揺れを忠実に再現し、地震発生時の「備え」や「身の守り方」を実践的に学べます。机の下に隠れる、家具の固定の重要性を知るなど、具体的な防災行動を身につける貴重な経験となり、子どもから大人まで、楽しみながら防災意識を高められます。見かけられたら、是非体験してみてください。