- 発行日 :

- 自治体名 : 島根県安来市

- 広報紙名 : 広報やすぎ「どげなかね」 令和7年10月号

■令和6年度 決算報告

今号では、安来市の財政状況をお知らせします。市の財政は「一般会計」「特別会計」「公営企業会計」の3つの財布で管理しています。3つの決算を振り返り、市民の皆さんに納めていただいた税金や、国・県からの支出金などがどのように使われたかを報告します。

この他にも、さまざまな角度から財政状況を分析しています。詳しくは、市ホームページ(本紙2次元コード)で公開していますので、ご覧ください。

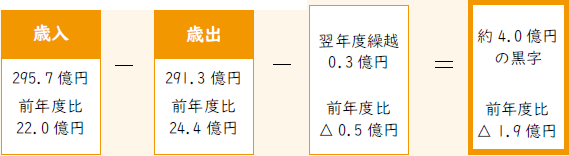

▼一般会計は黒字決算

一般会計の決算額は歳入が歳出を上回る黒字決算となりました。

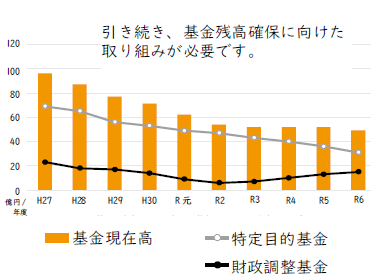

▽安来市の蓄え=基金

・基金現在高

基金とは、将来の財政負担や不測の事態に備えて積み立てるお金のことです。特定の目的のための基金と、災害対応など緊急時に備える基金があります。

基金全体の残高は49億4,899万円で前年度比2億5,222万円の減となり、平成28年度から減少傾向にあった残高はほぼ横ばいになりました。

・財政調整基金

基金のうち、災害など不測の事態に備えて積み立てしている「財政調整基金」は、前年度に引き続き、取り崩しをすることなく、積み立てのみを実施しました。そのため、残高が15億3,190万円となりました。

・特定目的基金

基金のうち、地域振興や市有財産整備など特定の目的を達成するために積み立てしている「特定目的基金」は、前年度比5億184万円の減となりました。基金の残高は減少し続けており、取崩しを抑えて残高を確保することが課題です。

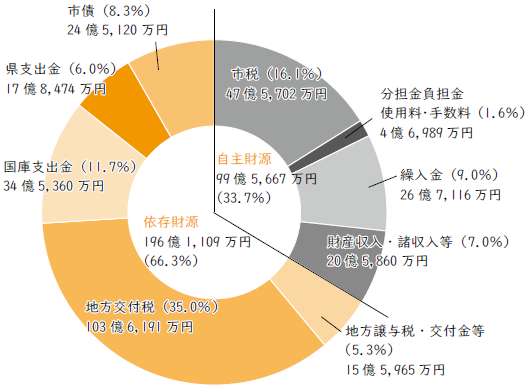

▼一般会計 歳入

歳入総額 295億6,776万円

▽主な増減(前年度比)

・繰入金 160.4%増(16億4,541万円)

基金再編に伴う繰入金の増など

・交付金等 18.8%増(2億189万円)

地方特例交付金の増など

・市債 30.3%増(5億7,000万円)

消防施設整備事業債の増など

・財産収入 16.7%減(531万円)

土地売買収入の減など

( )内は構成比

自主財源は市に権限があり独自に確保できる財源で、依存財源は国や県の基準で交付・割り当てられる財源です。

※金額と構成比は表示の単位未満を四捨五入しています。そのため合計金額が一致しない場合や、構成比の計が100.0%とならない場合があります。

▽歳入の種類

市税:市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税

分担金負担金・使用手数料:公共事業や施設を利用する人が負担するお金

繰入金:基金から取り崩したお金

諸収入等:ふるさと寄附金、前年度決算剰余金、貸付金元利収入、国や県を除く団体からの助成金など

地方譲与税・交付金等:国や県が徴収した特定の税金を一定の基準で地方団体に配分する譲与(交付)金

地方交付税:国が地方に代わって徴収する地方税

国庫支出金:事業を実施するために国から支出される交付金、補助金等

県支出金:事業を実施するために県から支出される交付金、補助金等

市債:道路や公共施設などの建設事業のために外部から調達する借入金

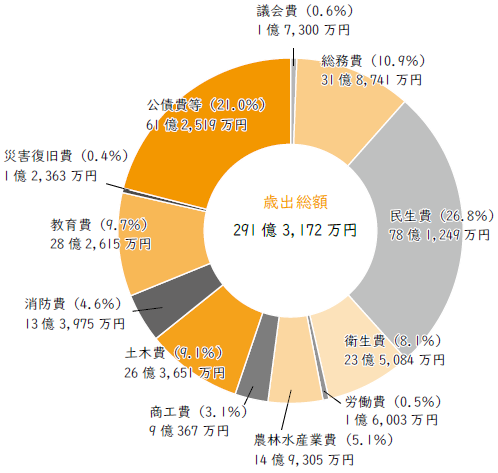

▼一般会計 歳出

歳出総額 291億3,172万円

▽主な増減(前年度比)

・総務費 24.4%増(6億2,558万円)

定額減税補足臨時特別調整給付金費の増など

・農林水産業費 21.3%減(4億479万円)

特別会計繰出金(農業集落排水事業)の減など

・商工費 23.2%減(2億7,223万円)

やすぎ家計応援商品券事業費の減など

・消防費 38.4%増(3億7,152万円)

非常備消防施設費の増など

( )内は構成比

※金額と構成比は表示の単位未満を四捨五入しています。そのため合計金額が一致しない場合や、構成比の計が100.0%とならない場合があります。

▽歳出の種類

議会費:議会の費用

総務費:職員管理、税務、総務、企画などの費用

民生費:福祉や保育などの費用

衛生費:保健衛生、健康増進、環境対策、ごみ処理などの費用

労働費:労働者福祉などの費用

農林水産業費:農林水産業の振興などの費用

商工費:商工業・観光の振興などの費用

土木費:道路や橋、公園の建設・維持管理、都市計画などの費用

消防費:消防や救急などの費用

教育費:学校教育、社会教育、人権教育、文化振興などの費用

災害復旧費:自然災害の復旧工事などの費用

公債費等:市の借金返済の費用

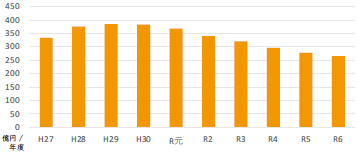

▼安来市の借金=地方債

道路や公共施設などの建設事業のために、外部から借金をし、返済が後の年度になる負債を「地方債」といいます。

平成29年度末の385億円がピークだった地方債現在高。近年では新たな借り入れを抑え、繰上返済を進めた結果、令和6年度末の地方債現在高は約266億円まで減少しました。

これは、平成16年の合併以降で最も少ない残高です。

▽地方債現在高の推移

▼将来の返済負担を知る

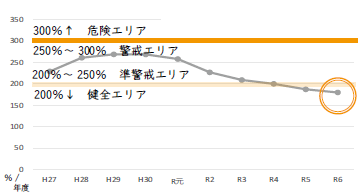

地方債現在高比率とは、一般会計の年度末地方債現在高(市の借金残高)が標準財政規模(市の平均的な年間収入)に占める割合のことです。

この比率は、将来の返済負担がどの程度かを把握するための指標になります。令和元年度末まで警戒エリアに上昇していましたが、令和5年度末には健全エリアに改善し、令和6年度末も継続して健全エリアを維持しています。

▽地方債現在高比率の推移