- 発行日 :

- 自治体名 : 山口県平生町

- 広報紙名 : 広報ひらお 令和7年(2025年)9月号 No.1361

『認知症のQ and A~認知症に対する疑問や悩み~』

◆Q1.最近物忘れが増えたがこれは認知症ですか?

認知症は脳の病気や障害などの原因によって引き起こされます。それにより認知機能が低下し、日常生活全般に支障を起こします。

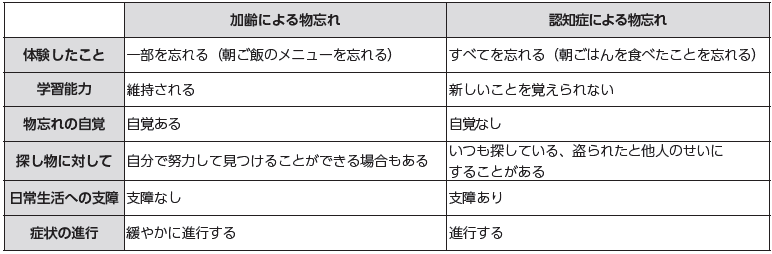

「物忘れ」は認知症のとても重要な症状の一つですが、「物忘れ=認知症」ではありません。

加齢・内分泌(甲状腺)機能低下・感染症・ビタミンの欠乏・多量の飲酒継続によっても物忘れの症状がみられることがあります。

軽度認知障害(MCI)による物忘れ加齢による物忘れと認知症による物忘れの間の症状がみられる状態

◆Q2.認知症の予防方法はありますか?

認知症の予防とは、認知症発生および進行のリスクを少なくすることです。

認知症の発生には、食べるものや触れるもの、運動や睡眠ストレスといった要素に影響されます。日常的に認知症の原因となるものを摂取している人や、脳の成長に欠かせない栄養が足りていない人は認知症リスクが高いといわれています。

▽予防策(1)毎日歯の掃除を行う

近年研究によりアルツハイマー型認知症患者の脳のシミから、歯周病菌の痕跡が確認されました。

歯周病菌が歯茎から血流を通じて脳に菌が侵入し、慢性的な炎症を引き起こしたものと推測されています。

歯の本数についても認知症の人とそうではない人では明確な違いがあります。脳が健康な人は平均14.9本ですが認知症疑いありと診断された人は平均約9.4本でした。

対策:食後は必ず歯磨きをするとともに、糸ようじなどでお手入れをする。また、歯科での診察で異常の早期発見と治療を行う。

▽予防策(2)適切な睡眠をとる

睡眠が6時間以下の人はアルツハイマー病のリスクが30%上昇することが研究で明らかになっています。

認知症になる原因物質は、深い睡眠をとることで、除去されると言われています。

対策:睡眠時間が9時間以上でも認知症のリスクは上昇するため、適切な睡眠時間(7~8時間程度)をとる。

他にもカビが体内に侵入すると、認知症の原因物質が脳から生成されてしまうため、こまめなお掃除を心掛ける、ウォーキングや水泳などの有酸素運動、社会的交流(地域活動や趣味のサークルで楽しくコミュニケーションを図る)により脳の活性化を図るなど、さまざまな活動に取り組みましょう。

◆Q3.認知症の人へどのように接するとよいですか?

認知症になると「何もわからない」と思われがちですが、そうではありません。

本人自身も認知症の症状を認識している場合があります。

物忘れによる失敗や、今まで苦もなくやっていた家事や仕事がうまくいかなくなるなどのことが徐々に多くなり、何となくおかしいと感じ始めます。

▽接し方の7つのポイント

・さりげなく様子を見守る

・相手に目線を合わせて、優しい声で

・焦らず余裕を持って、笑顔で対応する

・ゆっくりと、はっきりと話す

・声をかけるときは、一人で

・相手の言葉に耳を傾けて、ゆっくり対応する

・相手の視野に入ってから声をかける

認知症の方が安心して住み慣れた地域で生活ができるよう適切な関わり方を心掛けましょう。

困ったときは一人で悩まず、ご相談ください。

◆認知症に関する相談窓口

町役場健康保険課【電話】56-7115

町認知症相談室(坂の下相談室)【電話】25-0222

光輝会平生地域包括支援センター【電話】25-0808

問合せ:町役場健康保険課

【電話】56-7115