子育て [特集]地域まるごと学び舎に(1)

- 1/31

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 愛媛県東温市

- 広報紙名 : 広報とうおん 令和7年8月1日号 vol.250

少子高齢化や地域コミュニティの変化、デジタル技術の革新など、子どもたちを取り巻く環境が大きく変化する中、教育の担い手も変わりつつある。今回の特集では、地域全体を「学び舎」とする東温市ならではの教育を伝える。

■「教育」から「協育」へ 学校づくりは地域づくり

かつて、学校は地域コミュニティの中心であり、子どもたちは地域の大人に見守られながら育ってきた。しかし、核家族化や共働き世帯の増加、地域のつながりの希薄化などの社会構造の変化は、学校と地域の関係性にも影響を及ぼしてきた。先生の負担は増え、子どもたちの学習環境は多様化している。このような中、東温市では「地域の子どもは、学校を含めた地域で育てる」という理念のもと「コミュニティ・スクール」を全ての学校に導入し、連携を進めている。

地域住民が学校運営に加わることで、さまざまな効果が生まれる。地域の資源を活かした「その学校ならではの学び」を展開でき、子どもたちは教室の中だけでは得られない体験ができる。こうした活動は、地域に活力を生み、未来の地域の担い手を育てることにもつながる。

東谷小学校では、地域の農家や老人クラブが一年を通して学校と深く関わり、子どもたちの学びを支えている。例えば、田植え、稲刈り、餅つきといった体験活動は、地域の大人たちが指導している。また、地域の大人と子どもが協力し、地域おこしのために20mの壮大なしめ縄龍を作り上げたことは記憶に新しい。子どもたちは地域の文化や歴史に触れ、愛着を育んでいる。

西谷小学校でも、地域の農家との田植えや稲刈りが行われている。特筆すべきは、単なる体験で終わらせないところ。子どもたちがお米に関する疑問を農家に直接質問する機会を作り、学びを深めている。

上林小学校では、地域の人たちと、地元産のお米で炊き込みご飯作りを実施。食を通じて地域を知り、交流を深められる温かい取組だ。地域が持つ多様な知識や経験で、子どもたちの学びはより豊かに、より実践的に変化している。

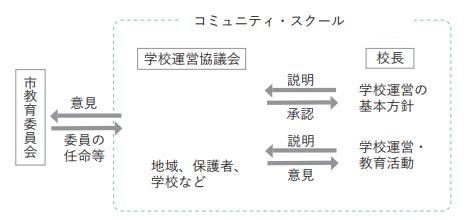

■コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)って?

学校、保護者、地域住民などで構成され、学校運営を協議する「学校運営協議会」を設置する学校のこと。地域の声を取り入れながら、特色ある学校づくりを進める。

問合せ:学校教育課

【電話️】964-4420

■「教育」から「共育」へ 学校教育にも変化の波が

「は~い。じゃあタブレット出して~」。拝志小学校4年生の教室で、先生が呼びかける。この日の授業テーマは「暑中見舞いを作ろう」だ。

かつては、配られたはがきの裏にイラストや暑中見舞いの言葉を手書きしていたが、今では、子どもたち一人ひとりに配られたタブレット端末を使ってお見舞いの言葉をタイピングし、好きなイラストを素材から選ぶ姿に変わった。他にも算数の図形学習やプログラミング授業などで使われており、教室には鉛筆が走る音に加え、キーボードを打つ音が広がるようになった。また、グループワークも積極的に取り入れられるようになり、子どもたちが主体的に学ぶ姿勢を育んでいる。

体育の授業にも大きな変化が。市内一部の学校では、今年度から水泳の授業を「フィッタ重信」に委託。学校プールの維持管理が不要となり、天候に左右されることなく授業が行えるようになった。さらに、フィッタ重信の専門スタッフから指導を受けられるため、一人ひとりのレベルに合わせたきめ細やかな指導も可能に。社会の変化や学校、教職員を取り巻く環境に対応しながら、子どもたちの豊かな学びの場を守るため、学校教育の現場は着実に進化を遂げている。そして今、変化の波は放課後の部活動にも及び始めている。