- 発行日 :

- 自治体名 : 愛媛県松野町

- 広報紙名 : 広報まつの 令和7年3月号

■後期高齢者医療保険及び国民健康保険の加入者へ

◆「医療費のお知らせ(医療費通知)」が医療費控除申告に使えます。

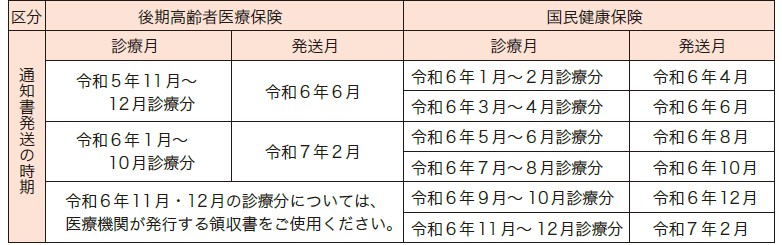

ご家庭の医療費の状況をお伝えするため、後期高齢者医療保険及び国民健康保険へ加入している人には、定期的に「医療費のお知らせ(医療費通知)」をお送りしています。この医療費通知書を添付することで、確定申告(住民税申告)の「医療費控除」を申告する際に必要な「医療費控除の明細書」の記入を簡略化することができます。医療費通知書の取り扱いは制度によって異なりますので、下表を参考にしてください。

(注意事項)

◇11・12月診療分の医療費通知書の到着前に確定申告を行う場合、11・12月診療分については医療機関等が発行した領収書に基づき申告してください。また、医療費通知書に記載されていない医療費や、保険外負担された医療費がある場合も同様となります。

◇医療費通知の額と領収書の額が異なる場合があります。これは、審査の結果や端数処理によるものです。

◇高額療養費などで補てんされる金額(高額療養費、子ども医療費、福祉医療費、生命保険等)は対象となりません。実際に支払った金額に訂正して申告してください。

※確定申告に関することは、国税庁のホームページでご確認いただくか、税務署にお問い合わせください。

問合せ先:

▽後期高齢者医療制度の人

・町民課

【電話】0895-42-1113

または、

・県後期高齢者医療広域連合

【電話】089-911-7733

▽国民健康保険加入者

・町民課

【電話】0895-42-1113

■中学校卒業新生活応援金を支給します

令和6年度から、町内に住所を有する生徒が義務教育を修了し、進学又は就職をする際の保護者の負担軽減を図ることを目的に、「中学校卒業新生活応援金」を支給することになりました。

対象:令和7年3月1日を基準日として、次のいずれにも該当する人

(1)中学校を卒業見込みで、かつ、進学又は就職を予定している人

(2)松野町の住民基本台帳に登録されている人

※申請者は、上記対象者の保護者

支給額:対象者1人につき、5万円

問合せ先:教育委員会

【電話】0895-42-1118

■国民健康保険の加入者へ

国民健康保険は、74歳までの人で社会保険(共済、船員保険も含む)の被保険者およびその扶養者、生活保護を受けている人を除いて、すべての人が加入する制度です。

国民健康保険資格の適正な適用について、ご協力をお願いします。

◆国民健康保険に加入する必要がある人

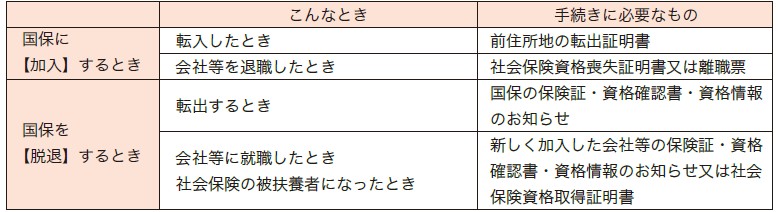

退職などの理由で社会保険に加入していない人は、国民健康保険に加入する必要があります。加入の手続きが遅れると、社会保険の資格喪失日まで遡って課税されますので、早めに手続きしましょう。

◆社会保険に加入した人

国民健康保険から脱退する手続きが必要です。脱退の手続きが遅れると、国民健康保険税と社会保険料との二重払いになってしまう場合がありますので、忘れずに手続きをしましょう。

※窓口に来る人の本人確認書類と世帯主及び対象の人のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)を持参してください。

※手続きは、14日以内に行ってください。

◆社会保険の被扶養者になれる場合があります

同じ世帯に社会保険の加入者がいる場合、被扶養者として認定されることがあります。扶養の認定ができるかどうか、お勤め先にご相談してください。(国民健康保険税は、被保険者が一人増えるごとに税額が増加しますが、社会保険料は、扶養する人数が増えても変更ありません)

◇被扶養者の要件と範囲

社会保険の被扶養者は、主として被保険者の収入で生計を維持しており、次の要件に該当する人です。

(1)被扶養者と同居していなくてもよい人

配偶者(内縁関係も含む)、父母、祖父母など直系尊属、子、孫及び兄姉弟妹

(2)被扶養者と同居していることが条件の人

伯叔父母、甥姪などとその配偶者、配偶者の父母や子など3親等内の親族、内縁関係の配偶者の父母と子、孫、弟妹の配偶者、内縁関係の配偶者死亡後の父母と子

◇被扶養者の年収の目安

(1)年収130万円未満で、扶養する人の年収の半分未満であること

(2)60歳以上または一定の障がい者の場合は、180万円未満であること

※給与や年金、失業保険などすべての収入が対象となります。

◆所得の申告を忘れずに

国民健康保険に加入している人は所得の申告が必要です。申告をしないと、国民健康保険税の軽減が受けられなかったり、医療費の限度額申請時の判定が正しくできなくなったりします。申告をしていない人は、町民課までご相談ください。

問合せ先:町民課

【電話】0895-42-1113