- 発行日 :

- 自治体名 : 高知県香美市

- 広報紙名 : 広報香美 2025年7月号

■国保税の納税通知書は、7月中旬に発送します。

国保税の詳細については、納税通知書に同封するお知らせ文書をご覧ください。

国保税は、国保を支える財源です。加入者の皆さんには、ご負担をおかけすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

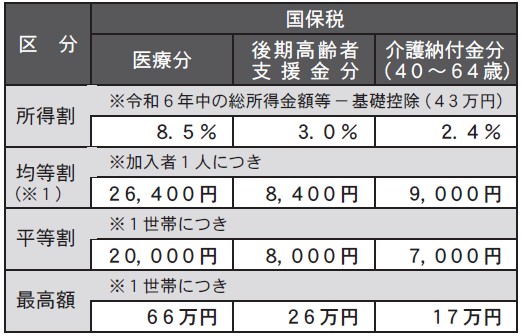

◆税率等内訳

(※1)未就学児にかかる均等割額は、2分の1を減額します。

・後期高齢者支援金分を全被保険者に、介護納付金分は40歳以上65歳未満の方に、国保税として負担していただいています。

・所得により、均等割・平等割の7割、5割、2割を軽減する制度があります。

・災害や生活困窮などで国保税の納付が困難な場合、申請により減免されることがあります。

○産前産後の国保税免除制度について

出産する被保険者について、出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間の国保税に減免が適用されます。申請の手続は、出産予定日の6カ月前より可能です。

※対象となる出産とは、妊娠85日以上の分娩のことをいい、死産・流産・人工中絶・早産も含みます。

○他の健康保険に加入していませんか?

「就職して健康保険ができた」「家族の健康保険の扶養に入った」など、他制度の健康保険に加入しているのに国民健康保険の新しい資格確認書が届いた場合、国保脱退の届出が必要です。

国保の資格確認書、新しくできた資格確認書、届出者の本人確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちのうえ、市民保険課、または香北・物部支所市民生活班で手続をしてください。

※資格確認書には、資格情報のお知らせを含みます。

○非自発的失業者にかかる国保税の軽減について

会社の倒産や解雇、雇用期間満了など非自発的な理由で失業した65歳未満の人(雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者)の国保税は、失業した翌日からその翌年度末までの期間、申請により国保税が軽減されます。

・手続きに必要なもの…雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知

○入院・外来診療時における医療費の限度額適用制度について

入院または外来診療を受けた場合、医療機関で電子的確認を受けるか、限度額適用・標準負担額減額認定証または限度額適用認定証を窓口で提示していただくと、医療機関ごとの医療費の支払いが自己負担限度額までとなります(保険適用外分は除く)。自己負担限度額と食事代(標準負担額)は所得区分によって異なります。認定証の有効期限は毎年7月31日までとなり、毎年更新の手続が必要です(マイナ保険証を利用すると手続不要)。

○交通事故等(※)にあったとき

交通事故等、ケガをした原因が第三者行為にともなう治療を国保で受診する場合は、医療機関の窓口で申し出るとともに、必ず市民保険課に届出をしてください。

届出時には、事故の状況や加害者についてお伺いしますので、まずは市民保険課に電話でお問い合わせください。

※自動車事故(自損事故を除く)、飲食店等での食中毒事故、他人の飼犬に噛まれた、けんか等の暴力行為など

○「ジェネリック医薬品」について

ジェネリック医薬品とは、新薬の特許が切れた後に販売される医薬品で、新薬と同等の有効成分、効能・効果を持っています。かかりつけ医や薬剤師と相談のうえ、ジェネリック医薬品を選択することができます。ジェネリック医薬品を選択することにより自己負担額が軽減される方には、ジェネリック医薬品普及促進差額通知書を送付します。

なお、差額通知書の送付を希望しない方は、ご連絡をお願いします。

■国民健康保険にご加入の方は〔令和7年8月1日以降〕医療機関・薬局での受付の際は、「マイナ保険証」または「資格確認書」をご提示ください。

※制度改正により、紙の保険証は交付されません。

○「マイナ保険証」をお持ちの方(マイナンバーカードの保険証利用登録済みの方)

医療機関等ではマイナ保険証をご利用ください。

・高額療養費の限度額適用について

マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるため、従来の限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が不要となります。

・マイナ保険証での受付が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

マイナ保険証をお持ちでも、申請により資格確認書を交付します。親族等の法定代理人や介助者等による代理申請も可能です。

・マイナ保険証が利用できないときは

医療機関等で、顔認証付きカードリーダーの不具合などでマイナ保険証が利用できない場合、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」の両方を提示することで受診できます。

※「資格情報のお知らせ」は、7月下旬に世帯主宛に郵送します。

○「マイナ保険証」をお持ちでない方

医療機関等では資格確認書をご利用ください。

※紙の保険証の代わりとなる資格確認書を、7月下旬に世帯主宛に郵送します。

◆ご自身のマイナ保険証の登録状況がわからないときは?

医療機関等の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、利用登録が済んでいない方には、その場で利用登録が案内されます。

▽他の方法で確認したいときは?

(1)スマートフォンとマイナンバーカードを用意します。

(2)「マイナポータル(モバイルアプリ)」にログインします。

(3)「健康保険証」を押します。

(4)「未登録」もしくは「登録済み」と表示されるので、ご自身の登録状況をご確認ください。

【問い合わせ先】市民保険課保険班

【電話】53・3115