- 発行日 :

- 自治体名 : 福岡県朝倉市

- 広報紙名 : 広報あさくら 第413号(令和7年7月号)

地域で話題になっている人や団体、企業などを紹介するシリーズ。

第44弾は、甘木絞り連絡協議会の大村久美子さんを取材しました。

■Interview

甘木絞り連絡協議会 会長 大村久美子さん

平成27年、甘木絞り連絡協議会が発足。当時、甘木絞りに取り組む市内3団体によって、甘木絞りを後世に伝えていくため立ち上げられる。現在は4団体(甘木絞り保存会、朝倉市シルバー人材センター甘木絞りグループ、甘木絞り保存伝承の会、甘木絞り研究会)、個人会員1人、賛助会員3人が所属。同協議会内で連携しながら技術の継承に取り組む。

令和6年9月、福岡県知事指定特産工芸品に甘木絞りが加わる。

◆伝統技法を守り新たな表現を探求

○子どもの頃の記憶

私の実家は古くから染物屋を営んでおり、子どもの頃から染物の仕事を手伝いながら育ちました。以前は甘木絞りを作っていましたが、私が子どもだった当時は戦後間もない時代。戦時下の物資統制などの影響により、産業としての甘木絞りはすでに姿を消していました。

大人になり、結婚を機に20代で甘木を離れることに。60代で朝倉に戻ってきた際に、甘木絞りの体験会に参加しました。先祖がやっていた甘木絞りの再興への思いや染物の仕事を手伝っていた子どもの頃の記憶が蘇よみがえり、「朝倉市シルバー人材センター甘木絞りグループ」へ入会しました。

甘木絞りを始めて特に印象深いのは、平成29年九州北部豪雨災害での出来事。避難者の暮らす仮設住宅約30軒に甘木絞りののれんを寄贈したことです。少しでも元気になってほしいと思い作ったものを喜んでいただき、甘木絞りを始めて良かったと思える瞬間の一つでした。

○途絶えた技術を試行錯誤

冬に絞り染めを行う際、染料である藍が染まりにくいことが悩みでした。試行錯誤を繰り返す中で、八女郡広川町にある絣(かすり)工場へ見学に行くことになりました。工場では、温度を下げないように染料の入った樽(たる)を土の中に保管。染料の温度が重要でした。それからは電熱器を使用し、染料を温めることで、冬でもきれいな染色ができるようになりました。

産業としては一度消滅した甘木絞り。その技法は個人に受け継がれましたが、当時は分業制だったこともあり、細かな技術面までは継承されていません。そのため、各団体が試行錯誤を繰り返し、日々、甘木絞りに取り組んでいます。

○伝統技法と新たな挑戦

協議会に所属する各団体では、初心者向けの体験会や展示会などを開催しています。また、市内の学校に出向いて子ども向けの講座を行うことも。甘木絞りが子どもたちの記憶に残り、大人になった時に、甘木絞りを始めるきっかけになってくれたらと思います。

最盛期には絞り染めで日本一の生産量を誇っていた甘木絞り。若い人たちにも興味を持ってもらうため、私たちは甘木絞りの新たな表現の可能性を探求しています。受け継いだ技法を守りながら、現代風のデザインにも挑戦。甘木絞りを次の世代にも継承していきます。

■福岡県知事指定特産工芸品甘木絞り

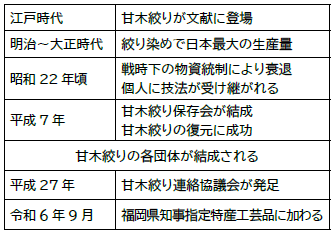

◆甘木絞りの歴史

◆甘木絞りの工程

(1)紙や型にデザインを描き、白い生地にトレースする。

(2)針や糸などを用い、デザインに合わせて生地を括くくる。(括った箇所が防染され白く残る)

(3)染料に浸し発色させる。何度も繰り返す。

(4)生地を乾かし絞りをほどく。洗浄し余分な染料を落とす。

◆\須賀神社夏越祭で/

展示販売会を開催します

Tシャツやタペストリー、バッグなど豊富な種類の甘木絞りを揃えています。ぜひ、お越しください。

日時:7月31日(木)17時~

場所:須賀神社(甘木842)

※甘木絞りに関するお問い合わせは、同協議会HPへ