くらし 長崎空港開港50周年 このさきも、ながさきとともに。(1)

- 1/42

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 長崎県大村市

- 広報紙名 : 広報おおむら 2025年5月号(No.1549)

◆コロナ禍からの復活へ

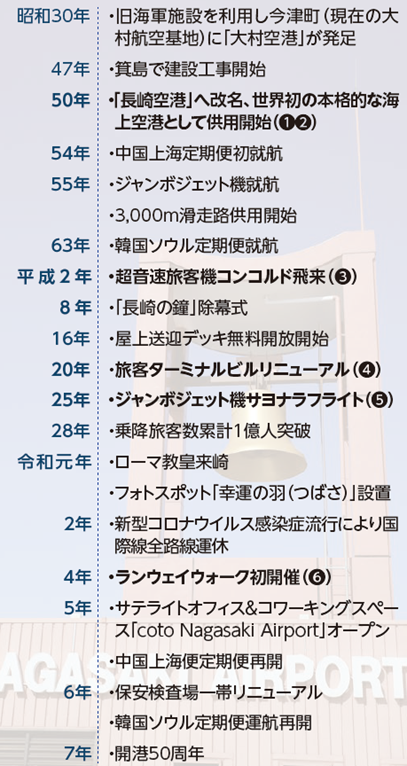

昭和50年5月1日、世界初の本格的な海上空港として長崎空港が誕生し、今年で50周年を迎えます。

大村湾に浮かぶ箕島(みしま)を埋め立て建設された長崎空港は、当時の最新設備を備え、騒音問題も少ないことから、国内でもモデル的な存在でした。初の国際線は昭和54年に就航した上海線で、中国行きとしては東京・大阪に次ぐ、国内3番目の路線。その翌年には3千メートルの滑走路の供用を開始。数多くの大型ジェット機が飛び交いました。

平成2年、長崎旅博覧会の一環で超音速旅客機コンコルドが飛来したときには、約2万人が来港。空港中の自動販売機が売り切れ、箕島大橋は大渋滞となり、空港にたどりつけない人も発生するほど、大きな話題となりました。

平成30年には、潜伏キリシタン関連遺産が世界文化遺産に登録され、長崎の注目度が高まったこともあり、326万9千人という過去最高の乗降客数を記録。その後も新規路線が就航するなど、順調に数を伸ばしていたそのとき、新型コロナウイルス感染症が世界中で猛威を振るいます。海外への渡航禁止や移動制限などの影響で、令和2年度は、乗降客数が約89万人と大きく減少。しかし、滑走路を実際に歩けるイベント「ランウェイウォーク」の開催、売店やレストランの改修、IT技術を活用したサービスの導入など、今できること、そしてコロナ後を見据えた準備を進めました。

コロナ禍後、乗降客数は少しずつ回復し、昨年度は再び300万人を突破しました。長崎の観光業と離島の生活を支える交通基盤である長崎空港。これからも地域とともに、歩み続けます。

◆あのころ

◇箕島に住んでいた人は

箕島は周囲7kmの小さな島で、13世帯66人が暮らしていました(表紙写真上)。

空港建設のため移転に合意後、1972(昭和47)年から建設工事が開始。島民は島外へ転居しました。当時の島民で箕島会を結成し、開港日の5月1日には毎年、先代の慰霊祭を行っています。

◇昔は「大村空港」だった?

長崎空港が開港するまでは、対岸の今津町に「大村空港」がありました。大村空港は、旧海軍施設を利用し昭和30年に発足。東京や大阪、五島、福岡行きの便が運航していました。その後、旅客機のジェット化などに伴う空港の拡張が必要となり、現在の場所への移転が決定。長崎空港のことを「大村空港」と呼ぶ人がいるのは、この名残によるもの。現在は、海上自衛隊の航空基地として運用されています。

※詳しくは本紙をご覧ください

◆これまでの50年、これからの50年に向けて

この50年を振り返って、一番に思うのは、当時の箕島の住人らの思い。大村と長崎の発展のために島を去った人たちの願いを、私たちが継いでいかなければいけないと強く思います。

コロナ禍の閑散とした光景は、それまで一度も想像したことがなく、改めて航空業界は平和の下にしか成り立たない産業だと実感。活気が戻ってきたときは率直に嬉しかったです。

空港は、普段会えない人や行けない場所を短時間で結ぶ、特別な場所。観光地・長崎としての可能性を高め実現するために、空港としての役割を果たしていきたいです。そしてもう一つの役割が、離島の生活基盤を支える交通ネットワーク。2つの役割を同時に果たすために、新しいモビリティの導入など、さまざまな可能性を模索し、これからも地域に貢献していきます。

長崎空港ビルディング 衛藤 勇 代表取締役社長