くらし 戦後80年 平和のたすき(1)

- 1/31

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 宮崎県三股町

- 広報紙名 : 広報みまた 2025年8月1日号

■平和のたすきを、つないでいく

昭和20年(1945年)8月に終戦を迎えた、先の大戦。この戦争では、各地で行われた戦闘、空襲や広島・長崎への原子爆弾投下などにより、日本人だけで約310万人もの命が失われました。

今日の私たちの平和な暮らしは、戦争で亡くなった人たちの犠牲のもとに成り立っています。同時に、何もかもを失いながらも戦後の社会を生き抜き、平和な社会を作り上げてきた人たちの、努力の結晶でもあります。

今回の特集で紹介するのは、町内で行われている慰霊の営みや、戦後の苦境を乗り越え、平和な社会を築くために〝たすき〟をつないできた人たちの姿です。

戦後80年を迎える今、私たちは平和のたすきを次の世代につないでいかなければなりません。

二度と、〝戦後〟を迎えないために―。

■「本町と、戦争の事実」

○この三股の地から、戦地に飛び立った人たち

「戦争」と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか?原子爆弾の投下、空襲、沖縄戦や特攻などを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。この中でも、本町に関わりがあるものの一つが「特攻」です。

南方に向けて飛び立つために地理的に有利であった九州地方には、大刀洗(たちあらい)(福岡県)、健軍(けんぐん)(熊本県)、知覧(ちらん)(鹿児島県)、万世(ばんせい)(鹿児島県)、鹿屋(かのや)(鹿児島県)など、特攻の拠点となった飛行場が数多くありました。

本町から都城市にかけて設置されていた「都城東飛行場」もその一つ。この飛行場から、昭和20年4月以降、69人もの隊員が飛び立ちました。

現在、飛行場のあった痕跡はそう多くは残っていませんが、この地から、全国から集められた多くの若者が戦地に向けて飛び立ったことは、忘れてはならない事実です。

○762人もの、町内戦没者

本町と先の大戦の関わりは、軍の飛行場が設置されていたという事実のほかにもあります。

早馬神社横の「忠霊塔」には、日清戦争以降の戦争で亡くなった762人もの町内戦没者の氏名が刻まれています。毎年4月19日、町社会福祉協議会主催の「戦没者慰霊祭」が行われるなど、本町出身者や本町に関わりのあった人の命が、日清戦争から先の大戦にかけて奪われたという事実を、今に伝えています。

○2人の、戦没者遺族

今回は、先の大戦で、幼くして父親を亡くした神宮司祥子(じんぐうじさちこ)さんと、田中久光(たなかひさみつ)さんに話を聞きました。「三股町遺族協助白菊会」の一員として活動してきた2人の話から、私たちが次世代にたすきをつないでいくために何ができるのか、考えていきましょう。

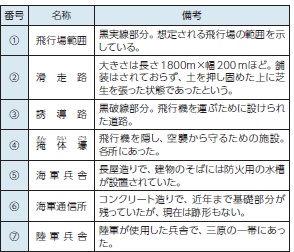

都城東飛行場想定図と各施設の説明

※詳しくは本紙をご覧ください。

■戦没者遺族の声(1)

▼届いたのは、遺骨ではなく〝紙〟だった

神宮司 祥子(じんぐうじさちこ)さん

○終戦直前に、父親を亡くした

「三股町遺族協助白菊会」の役員を務めている神宮司祥子さん(83)。3歳の時、戦争で父・正光(まさみつ)さんを亡くしました。

正光さんが亡くなったのは、終戦直前の昭和20年7月30日。フィリピンのルソン島で亡くなったことは分かっているものの、詳しい場所は分かっていません。

「戦後、戦死した人の生前の様子を、各地を周って伝えてくれる人がいました。その人の話を聞いた母から、父は餓死か栄養失調のような状態で亡くなったのではないかと聞きました」と話します。

正光さんの遺骨が返ってくることはなく、戦死したことを知らせる〝紙〟が届いたのみ。神宮司さんは「父が亡くなったフィリピンに行く機会があればと思っていましたが、とうとう行く機会がないまま、今日に至ります」と話します。

○〝差〟がない時代 みんなで仲良く過ごし乗り切った

東京都で生まれた神宮司さん。本町出身の正光さんが戦地に向かった後「父が日本に帰ってくるときは、地元の三股に寄るだろうと母が考え、三股に引っ越してきました」と、母・スイエさん、弟、神宮司さんの3人で、本町に引っ越してきた経緯を話します。

戦後、スイエさんは和裁を教えたり、役場に勤めたりして、一家の生活を支えました。「給料も、そう多くない時代でしたから、母はとても苦労していたと思います」と話します。

しかし、苦労したのはスイエさんだけではありません。神宮司さんも、小学校2~3年生のころから炊事をこなしたりと、家事を担うようになったといいます。〝お手伝い〟ではなく、一家を支える一員として、家事を担っていました。

当時の生活を「あの頃は、どの家庭も苦労していた時代でした。家庭間に〝差〟がなかったので、いじめのようなものは起きず、みんなで仲良く過ごしていました」と振り返ります。

戦後、国家公務員として約40年勤めた神宮司さん。現在は「茶道」と「車いすダンス」を趣味として、毎月の活動を楽しみながら日々を送っています。