- 発行日 :

- 自治体名 : 鹿児島県

- 広報紙名 : 県政かわら版 Vol.193

「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」において、9月は認知症月間と定めています。また、国の認知症施策の方向性などを定めた基本計画では、認知症になってからも、一人一人ができることや、やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができるという「新しい認知症観」が示されています。この機会に、認知症になっても自分らしい暮らしを続けていくためにはどうしたらよいか考えてみませんか。

■認知症とは?

さまざまな原因により脳に変化がおこり、それまでできていたことができなくなり、生活に支障をきたした状態をいいます。高齢化の進展とともに、認知症と診断される人も増加しており、今日、認知症は、誰もがなり得ると考えられています。

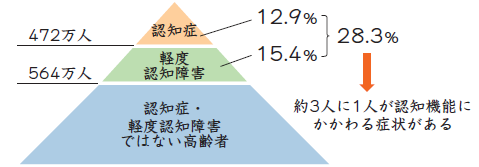

▽全国の高齢者における認知症の現状(2025年時点の国推計値)

厚生労働省「認知症および軽度認知障害(MCI)の高齢者数と有病率の将来推計」から高齢者生き生き推進課作成

本県では、要介護・要支援の認定を受けている方の約6割は認知症のある方という結果が出ています。

(本県の要介護(要支援)認定者に占める認知症高齢者の日常生活自立度ランクII以上の方の数:約6万3千人)

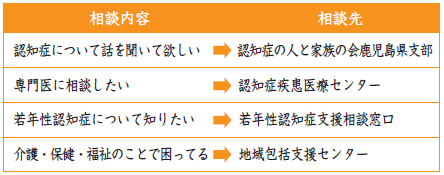

■「認知症かな?」と思ったら相談窓口へ

「もしかして認知症では」と思われる症状に気付いたら、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

▽認知症によるもの忘れ(一例)

・体験したことの全てを忘れている

例)朝ごはんを食べたこと自体を忘れている。

・もの忘れの自覚がない。(初期には自覚があることが少なくない)

・症状は進行する。

政府広報オンライン「知っておきたい認知症の基本」をもとに作成

■鹿児島県認知症応援大使からのメッセージ

県では、認知症になっても自分らしく前を向いて暮らしている姿等を発信していただくため、令和6年9月から「鹿児島県認知症応援大使」を委嘱しています。

▽長田徳太郎(おさだとくたろう)さん

34年間、鹿児島市議会議員として活動。

71歳の頃、認知症と診断される。好きなことは、詩を書くこと、絵を見ること、焼肉を食べること。

認知症になり、できない自分がふがいなく感じているし、周囲に迷惑をかけていると知っているけど、認知症になっても楽しく笑って過ごしたい。失敗しても笑い飛ばしてほしい。

問い合わせ先:高齢者生き生き推進課

【電話】099-286-2701