- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道豊頃町

- 広報紙名 : 広報とよころ 2025年11月号

■決算審議

今後につなげる事業検証

◆患者輸送車コミュニティバス 利用者減 今後の方策は

Q:小笠原議員

患者輸送車、コミュニティバスの利用者数が年々減少している理由と今後の方策は。

◇患者輸送車減少の理由は

A:福祉課長

今年度一日あたりの平均乗車人数は1.7人。

定期的な通院で利用していた方が施設に入ったり、亡くなられたりしたため減少した。

◇今後の方策は

A:福祉課長

「お出かけバス」という通称で、路線上どこでも乗り降り可能で、買い物などでも利用できることを周知している。

今後は患者輸送車だけでなくコミバスとあわせて、本町にとって何がよいか検討する必要がある。

◇コミバス減少の理由は

A:住民課長

高校生の乗車が減ったことが大きな要因。

個別に調査はしていないが、幕別駅まで親が送迎したり帯広市内に下宿したりする家庭があると聞いている。

◇今後の方策は

A:住民課長

令和4年度から指名競争入札で発注し、費用を圧縮している。

町民の意向を参考に、路線の見直しなど柔軟に対応したい。

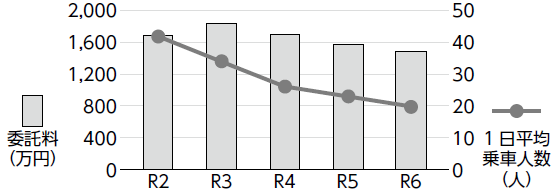

コミバス1日あたりの乗車人数と年間の委託料

◆旧校長・教頭職員住宅 今後の活用は

Q:大崎議員

空き家になっている中学校の校長・教頭住宅について今後の活用は。A:町長

行政財産から普通財産に変更し、一般に貸付することを検討している。

◆基金運用 意思決定の流れは

Q:小笠原議員

基金について。有価証券の現在高が前年度より4億円増加しているが、どのような金融商品を購入したか。また、その意図は。

A:総務政策課長

定期預金より金利の高い北海道債を購入した。

Q:インフレ(モノの価値が高くなり相対的にお金の価値が下がること)で基金が目減りしないように、金利の高い有価証券を購入したと推察する。

町の大切な財産を運用するにあたり、どのように意思決定したのか。

A:総務政策課長

安全性を第一に考え、財政担当と会計管理者が選定し、町長の決裁により決定した。

Q:担当者によって金融の知識の量は異なる。金融商品を選ぶ条件や有価証券の割合など明確な指針が必要ではないか。

A:町長

現状、金融商品の選定や購入金額、保有期間などについて慎重に判断しているが、議員ご指摘のとおり、基金運用の明確な基準が今後必要と考える。他町村の事例なども参考にしっかりとした運用に努めたい。

◆木工芸館 今後の活用は

Q:大崎議員

木工芸館について。木工芸体験の利用を停止してしばらく経つが、木工芸館の今後の活用について考えは。

A:施設課長

現在は、町職員が施設管理の作業場として利用している。

今後の活用については、現在検討中だが、茂岩山自然公園の多目的運動広場や野球場などの休憩施設など、様々な活用方法を視野に入れ検討したい。

◆不用額1.6%は妥当か

Q:大崎議員

不用額(予算に計上されたが支出されなかった金額)が、予算の1.6%、1億122万円あった。

令和5年度も1.6%であったが、この割合は妥当か。

A:代表監査委員

福祉の扶助費や除雪費など見積もりが難しい予算もあり、一定程度の不用額は致し方ないと考えている。

ただし、本来行うべき事業が未執行になっていないか、減額補正の事務処理を怠っていないかなどの視点で厳しく監査を行っている。

町の財政状況は、広報とよころ10月号で公表されています。