- 発行日 :

- 自治体名 : 宮城県多賀城市

- 広報紙名 : 広報多賀城 令和7年10月号

[1]10月26日(日)は宮城県知事選挙の投票日

宮城県知事選挙は、今後の県政の行方を左右する、私たちにとって重要な選挙です。家族や友人とみんなで投票に行きましょう。

投票時間:7時~20時

仕事や旅行などで当日投票できない人は期日前投票ができます。投票できる人の詳細については、市HPを確認してください。

■期日前(不在者)投票

*仕事や旅行などで当日投票できない人は、期日前(不在者)投票ができます。期間:10月10日(金)~25日(土)8時30分~20時

場所:選挙管理委員会事務局(市役所敷地内)

*25日(土)のみ母子健康センター(市役所敷地内)

投票所入場券:未着、紛失などで持参できない人も投票できます(身分証明書・印鑑不要)。投票所入場券の裏面「期日前投票宣誓書」欄に、氏名・生年月日を自書し、期日前投票所受付に提出してください。期日前投票日時点で満18歳未満(選挙人名簿に登録されている)の人は、不在者投票の手続きで投票できます。

■開票(参観可)

日時:10月26日(日)21時から

場所:総合体育館*投・開票速報は市HPで随時公表します。

◆高齢者や障害のある人のための選挙で役立つ情報

◇当日投票所および期日前投票所での支援

・投票支援カード

投票所で支援が必要な人で、口頭で要望を伝えることが困難な人は、投票支援カードを利用してください。市HPからもダウンロードできます。

・物品の貸し出し

座位記載台、すべり止めシート、拡大鏡、老眼鏡、点字器、点字氏名等掲示、車いす、コミュニケーションボード、記入補助具

・スロープの設置

各投票所では車いすなどで来場する人のため、段差解消のスロープを設置しています。また、投票所内での介助など、サポートが必要な人は投票所の係員に申し出てください。

・代理投票

身体に障害のある人や字を書くことが困難な人には、本人に代わって投票所の係員が投票用紙を記載します。なお、法律により秘密は守られます。

・点字投票

視覚に障害のある人は、点字で投票することができます。

◇外出が困難な人への支援

・投票所への移動支援

介護保険の要支援・要介護の認定を受けている人や、障害のある人は、投票所への移動について支援を受けられる場合があります。(投票所内では投票所の係員がサポートします)

・郵便による投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を所持する人で、所定の要件を満たす人は、郵便により自宅などにおいて不在者投票ができます。

◇病院などでの不在者投票

指定の病院や施設に入っている人は、次の各病院・施設で不在者投票ができます。

・指定病院

仙塩総合病院、塩釜市立病院、坂総合病院、緑ヶ丘病院、赤石病院、松島病院、宮城利府掖済会病院、仙塩利府病院

・指定介護老人保健施設

恵愛ホーム、リハビリパークみやび、グリーンヒルズ、やまと塩竈、松島みどりの家、利府仙台ロイヤルケアセンター、加瀬ウェルネスタウン

・指定老人ホーム

多賀城苑、清楽苑、ウィズ月見ケ丘、ケアハウス月見ケ丘、こころの樹、松島長松苑、第二清楽苑、十符・風の音、壱ノ町

・身体障害者支援施設等

杏友園詳しくは、市HPを確認してください。

問合せ:選挙管理委員会事務局選挙係

【電話】368-5139

[2]11月8日(土)は多賀城市総合防災訓練の日

日時:11月8日(土)9時~12時

場所:市内全域(家庭、職場、指定避難所、各地区集会所・公園など)

訓練:ステージ1「自助訓練」とステージ2「共助・公助訓練」に分けて実施します。

■ステージ1「規模降雨による河川氾濫および土砂災害を想定した避難訓練、安全確保訓練」

9:00 避難情報発令

↓「警戒レベル3:高齢者等避難」

9:30 避難情報発令

↓「警戒レベル4・避難指示」

9:50 避難指示解除(ステージ1終了)

(1)洪水浸水区域内:洪水浸水から逃げる行動「気象情報等収集~避難準備~水平避難・垂直避難」

(2)洪水浸水区域外:それぞれの場所で安全確保できる行動「気象情報等収集~居住場所の安全確認、屋外の状況確認~屋内安全確保」

*土砂災害警戒区域外への避難

※ステージ2以降は、地区によって訓練の内容が変わります。

■ステージ2

□東部・中央部地区「各地区で実施する共助訓練」

10:00 各地区が計画し、指定避難所(学校)、集会所、公園などで行う共助訓練

↓(例:避難経路などの確認、各地区が計画する共助訓練など)

11:40 共助訓練終了

*その後、片付けなどあり

□西部地区「ブロック地区訓練として実施する共助訓練・公助訓練(場所:山王小学校、城南小学校、第二中学校、さんみらい多賀城イベントプラザ(STEP))」

10:00 各会場で実施する共助訓練

↓(共助訓練の例:水消火器訓練、濃煙ハウス体験、段ボールベッドの体験など)

11:00 各会場で実施する公助訓練

↓(公助訓練の例:防災関係機関による公助の枠組みに触れる訓練など)11:40 共助・公助訓練終了

*その後、片付けなどあり

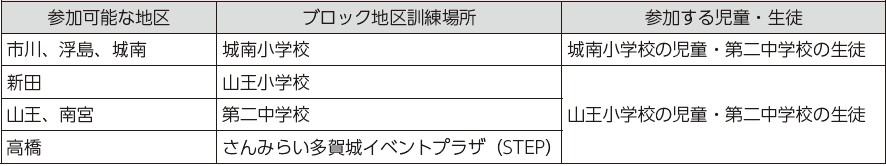

*ステージ2:公助訓練(ブロック地区訓練)に参加可能な地区

*ブロック地区訓練以外の地区で実施する訓練は、地区ごとに内容が異なりますので、地区の防災担当者、子どもが通学する学校、危機管理課まで問い合わせてください。

問合せ:危機管理課防災減災係

【電話】368-2079