くらし 【特集】成年後見制度を知る ~今の安心、これからの備え~(1)

- 1/27

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 宮城県栗原市

- 広報紙名 : 広報くりはら 令和7年10月号

認知症や障害の影響で自分自身のことを決められなくなる。家族や知人が生活に必要な手続きができず、支障が出ている。こういった状況は他人事ではなく、誰にでも起こり得ることです。

今月は、本人の大切な財産や権利を守る「成年後見制度」について紹介します。

■成年後見制度とは

◇暮らしを守る支援制度

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神疾患などによって、財産管理や日常に必要な手続きを1人ですることが難しい人を支援するための制度です。本人や親族などが家庭裁判所に申し立てをし、選任された成年後見人などが、本人の意思を確認しながら手続きをします。

認知症の人や身寄りのない人の増加、障害のある家族を監護する人の高齢化が進みつつある今、制度の利用を考えることは、とても大切です。

◇市民の利用状況

今年7月末時点の制度利用者は、59人です。認知症や障害などによって暮らしの困りごとが発生し、利用を始めています。

しかし、市内で暮らす認知症の人や障害のある人の数から見ると利用率は低く、制度の認知度の低さから利用につながっていない可能性もあります。

◇成年後見人などに選任される人

成年後見人などは、本人に必要な支援内容などを踏まえ、家庭裁判所によって以下の中から最適な人が選任されます。

▽法律・福祉の専門家

弁護士、司法書士、社会福祉士など

▽家族・親族

本人の親、兄弟姉妹など身近で頼れる人

▽団体(法人)

福祉関係の法人など

◇成年後見人などに支援してもらえること

成年後見人などは、制度を利用する本人の生活や財産の状況、意思を把握した上で、支援の計画を立てます。

支援の内容や本人の暮らしぶりは、成年後見人などが家庭裁判所に定期的に報告する義務があるため、それらが適切かどうかの確認もしっかりと行われます。

▽財産の適切な管理

・預貯金や年金、日常生活費、不動産などの管理

・重要な書類や証書などの管理

・保険料や税金の納付

・光熱水費の支払い

・遺産相続の手続き など

▽日常生活の支援

・医療や福祉サービスの利用手続き

・高齢者福祉施設などへの入所や、病院への入院手続き

・内容を理解せずに行った不利益な契約の取り消し など

▽支援してもらえないこと

・買い物や掃除などの家事

・身体の介護や介助

・治療や手術を受けるかどうかの決定

・入院や施設入所時の身元保証人、身元引受人 など

■制度を利用するには

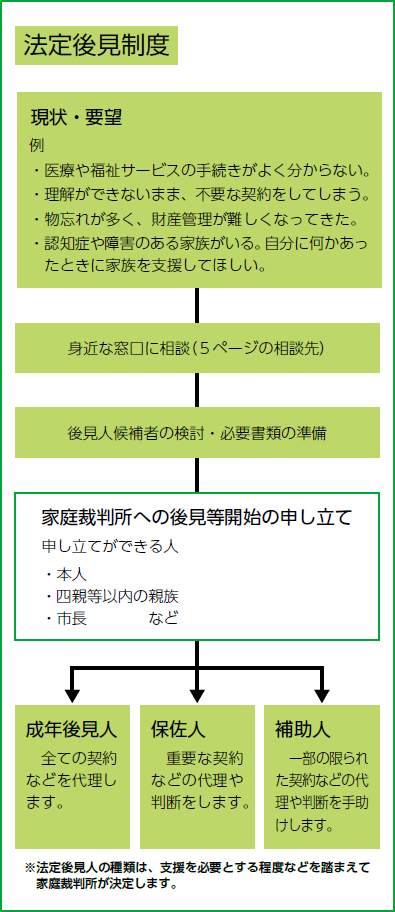

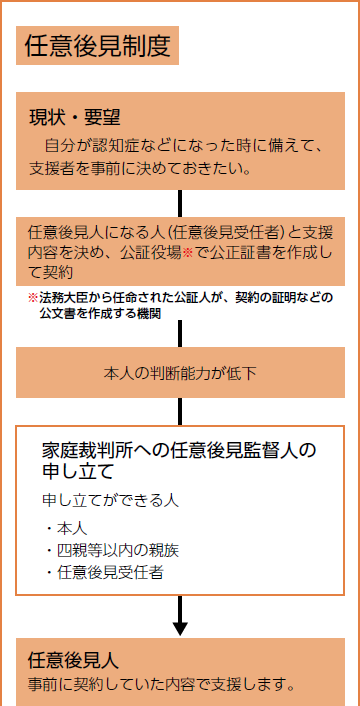

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、法定後見制度は、判断能力が低下している人が対象です。任意後見制度は判断能力があるうちに支援内容を決めておくもので、事前に支援者を選んでおくことができます。

◇任意後見制度の注意点

・任意後見人は、本人が判断能力を失った後に結んだ不利益な契約などを取り消す権利(取消権)を持ちません。

・任意後見人は、事前に契約した範囲内でしか権限を行使できません。想定外の事態があった時は、対応できない場合があります。

※成年後見人や任意後見監督人などは、家庭裁判所に報酬付与の申し立てを行うことができ、家庭裁判所が定めた報酬を本人の財産から受け取ります。