くらし 県内初 飯豊町と米沢市が「脱炭素先行地域」に選定されました!

- 1/35

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 山形県飯豊町

- 広報紙名 : 広報いいで 2025年8月号

飯豊町と米沢市が連携して取り組む、地域資源を生かした脱炭素のプロジェクトが、環境省の「脱炭素先行地域」に選定されました。

町内の畜産農家から出る肉用牛のふんを活用し、バイオガス発電や肥料への再利用、省エネルギー設備の導入などを通して、地域全体で温室効果ガスの削減を目指すプロジェクトです。

環境に配慮した持続可能なまちづくりを進めるモデルとして、環境省からの支援を受けながら、2030年カーボンニュートラルを目指す取り組みが本格的にスタートします。

◆私たちに今できることは?

異常気象や自然災害が増えている背景には地球温暖化があります。その原因となる二酸化炭素を減らす「脱炭素」は、未来の暮らしや環境を守るために必要な取り組みであり、地域や企業、そして私たち一人一人の環境に対する意識の醸成と行動が求められています。

日本では、地球温暖化を防ぐために、温室効果ガス(二酸化炭素など)の排出量を減らし、2050年までに排出と吸収を差し引きゼロにする「カーボンニュートラル」を目指しています。

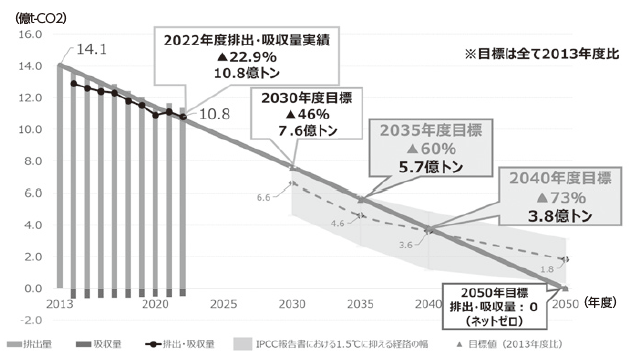

図1は2013年度を基準とした温室効果ガスの排出と吸収の推移と、今後の目標を占めしたものです。2030年には46%削減(7・6億トン)、2040年には73%削減(3・8億トン)を目指し、最終的に2050年には排出量と吸収量を等しくすることを目標としています。

この目標を達成するには、国の方針と歩調を合わせながら、地域ごとに具体的な取り組みを進めていくことが不可欠です。町では、地域の特性を生かし、肉用牛のふんを活用したバイオガス発電や、再生可能エネルギーの導入、省エネの推進など、町全体で脱炭素に向けた取り組みを進めていきます。

◇日本の温室効果ガスロードマップ(図1)

◆牛ふんを活用したバイオガス発電

町内の畜産農家から排出される牛ふんなどを原料として、新たにバイオガス発電設備を整備します。この施設では、ふん尿をメタン発酵させて発電するだけでなく、発電後に残る消化液も無駄にせず、液体肥料やペレット肥料として農地に還元します。

家畜ふん尿などの有機資源

↓

バイオガスを作り出す

↓

地域のエネルギーに

◆省エネと生活の質向上を同時実現

脱炭素先行地域事業における省エネ対策は、住宅断熱改修や高効率の空調機、給湯器などの導入により室温変化を小さくし、冷暖房費の削減、健康的な住環境の実現を支援します。また、省エネ行動の実践により、家庭や事業所のエネルギー消費量が減少し、光熱費の削減、経済的負担の軽減につながります。

◆小水力発電の導入

町では、豊富な水資源を生かし、小規模な水力発電を新たに導入します。大規模なダムを必要とせず、自然の流れを利用して電気をつくる、環境に優しい再生可能エネルギーです。特に飯豊町のような中山間地では、供給地域に近い場所で発電を行う分散型電力供給体制が構築できるメリットがあります。また、大規模なダム建設を必要としない小水力発電は、環境への影響が小さく、安定した発電が期待されます。

バイオガスや太陽光など他の再生エネルギーと組み合わせながら、地域の自然を生かした持続可能なエネルギーモデルの構築を進めていきます。

◆米沢牛の生産から販売までを脱炭素化

米沢牛は全国的にも高いブランド力を有していますが、その生産・輸送・加工・販売といった一連の流れ(サプライチェーン)は、多くのエネルギーを消費し、二酸化炭素を排出します。このサプライチェーン全体の脱炭素化を図ることで、持続可能な地域モデルの構築とブランド価値の向上を目指しています。

◇サプライチェーンの仕組み

約43%の二酸化炭素削減

(1)飼料 飼料用作物の地産地消を推進

(2)飼育 メタン排出抑制効果のある飼料を与えることで排出抑制

(3)出荷 電気自動車などを使用し、二酸化炭素の排出を抑制

(4)製造 肉の加工など、工場で使用する電力に太陽光発電などの再生可能エネルギーを使用

◆米沢牛のブランド価値向上

米沢牛のブランド価値向上に向けて、脱炭素・低炭素の取り組みを「持続可能な生産」として発信し、他のブランド牛との差別化を図ることを狙いとしています。特に、首都圏や海外などに向けて、環境に配慮した付加価値をアピールすることで、ブランドイメージを高め、消費者に選ばれる理由を明確にします。このような取り組みは、単にイメージアップにとどまらず、実際の取引価値の向上や市場拡大にもつながり、経済的に畜産農家の経営安定や地域全体の持続的な発展にも貢献します。

サステナブルな生産→ブランド力の向上