- 発行日 :

- 自治体名 : 栃木県大田原市

- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和7年4月号(No.1333)

■使用料改定の経緯

▽(1)施設の老朽化

本市の下水道事業は、供用開始から約40年(管渠(かんきょ)の法定耐用年数は50年)が経過しましたが、管渠のほか処理場の電気機械設備やポンプの更新など、今後老朽化する施設が急増するため、更新費用が増加する見込みです。適切な更新をしないと、管渠の腐食やひび割れを要因とした道路陥没が起こり、下水道の使用制限や使用中止などの被害につながる可能性があります。

▽(2)財源不足

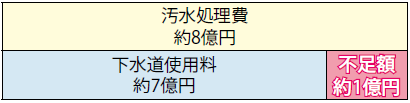

汚水をきれいな水に処理する費用(以下、「汚水処理費」)は、下水道の使用者からの使用料によって賄わなければなりません。しかしながら、現在の使用料の水準では使用料収入で汚水処理費が賄えておらず、不足する分は、一般会計からの補助金で補っている状況です。一般会計からの補助金で補っているということは、下水道の使用者以外に汚水処理費を負担してもらっていることにほかならず、大田原市の財政に負担を強いることにつながります。

令和5年度決算における下水道使用料と汚水処理費

不足する約1億円は、一般会計からの補助金で補てん

▽(3)国庫補助金の交付要件

下水道の整備には多額の費用が必要です。整備のための費用は受益者負担金、国庫補助金および企業債(借入金)を財源としています。貴重な財源である国庫補助金の交付を受けるためには、それぞれの事業体が適正な下水道使用料の検証を行い、経営改善を行うことが要件化されました。

以上3点が主な経営課題でありましたので、令和6年7月に「適正な使用料の在り方」について、市長から大田原市下水道使用料等審議会に諮問があり、令和6年9月27日に審議会から市長へ使用料の改定が必要であるなどの答申がなされました。答申を受け、大田原市としての方針を決定し、下水道条例改正案を令和6年12月議会に上程し、議会で可決されました。

大田原市下水道使用料等審議会からの附帯意見として、今後は定期的に使用料の検証を行うことが要望されました。下水道設備の更新や耐震化を計画的に実施していくためには、今後も多くの費用が必要となりますので、下水道事業の経営の健全化のために、適切な使用料について定期的に検証を行い、引き続き経営改善に努めてまいります。

▽今後の取り組み

・下水道に未接続世帯への普及啓発

・中長期的な視点で老朽化の進展状況を捉えて、国の支援のもと優先順位をつけながら施設を更新

・処理区域ごとに稼働している処理施設を共同化する計画を実施

・下水道整備計画について、費用対効果を考慮し、整備方針を検討

■大田原で行われている下水道工事の一部を紹介するよ。

▽マンホールポンプ更新

下水道は下水管の勾配を利用し、自然流下で処理場まで流れていくよ。自然流下ができない箇所では、マンホールポンプでの圧送が必要で、マンホールポンプは市内に61か所もあるんだ。圧送ができなくなると汚水が道路に溢れることにつながってしまうよ。マンホールポンプの耐用年数は20年となっているけど、圧送する頻度(ひんど)によっては、耐用年数よりも前に更新が必要になるんだって。

▽工事管渠、マンホール工事

管渠やマンホールの工事は地中深くで行うこともあるよ。大田原市の下水管は、最も深いところでは、地上から約7メートルの所をとおっていて、なかには工事中に湧き水が発生することもあるんだ。

普段見えているマンホールのふたの下は、いろんな部品を組み合わせててできているんだね。

いろんな工事をして下水道が管理されていることがわかるね!

こうして下水道は、快適な生活環境や良好な都市環境を守る役割を担っているんだ!

問合せ:上下水道課[本]5階

【電話】0287‒23‒8712