- 発行日 :

- 自治体名 : 栃木県大田原市

- 広報紙名 : 広報おおたわら 令和7年11月号(No.1340)

大震災による長期間の断水。水道管の老朽化による道路の陥没、浸水。近年、水道に関係する事故が多発しています。

水道施設や水道管の多くは高度経済成長期に建設され、完成から40年を経過した施設が増えています。いま、水道を真剣に考える時期にきています。

■水道料金収入の減少と老朽化した施設の更新費用の増大

大田原市の水道は昭和38年に創設して以来、人口の増加やニーズに合わせて徐々に給水エリアを拡大するとともに、安全・安心な水道水の供給に努めてきました。

現在、本市では少子化や若い世代の人口流出が進み、人口のピークであった平成17年の79,023人から減少し始め、令和7年4月の人口が68,992人と、20年で1万人以上減少しています。人口の減少は水道使用量の減少に直結するため、水道料金収入が財源である水道事業にとって大きな課題になっています。

また、本市では従来から水道管の耐震化や更新を行ってきましたが、管路工事が多い年でも年間4km程度の更新に留まっています。令和6年度末での法定耐用年数を超えた老朽管は137kmあり、年々増加する見込みです。本市にある給水管を除く水道管の延長は800kmを超えていることから、現在の進捗では全部の水道管を交換するために200年の年月がかかることになります。

しかし、水道管の減価償却上の耐用年数は40年とされていますが、多くの水道事業体では「管種ごとの寿命」を更新の目安としております。本市においても管種ごとの寿命を基準として更新計画を立てて工事を進めておりますが、老朽化の進行に対して更新が追いつかない状況となっています。

■水道事業の経営状況

水道事業の会計は、地方公営企業法を適用した企業会計となっています。

企業会計とは、大田原市の一般会計とは別に、水道をご使用になっている方の料金などによる独立採算で運営しており、お支払いいただいている水道料金が財源になっています。

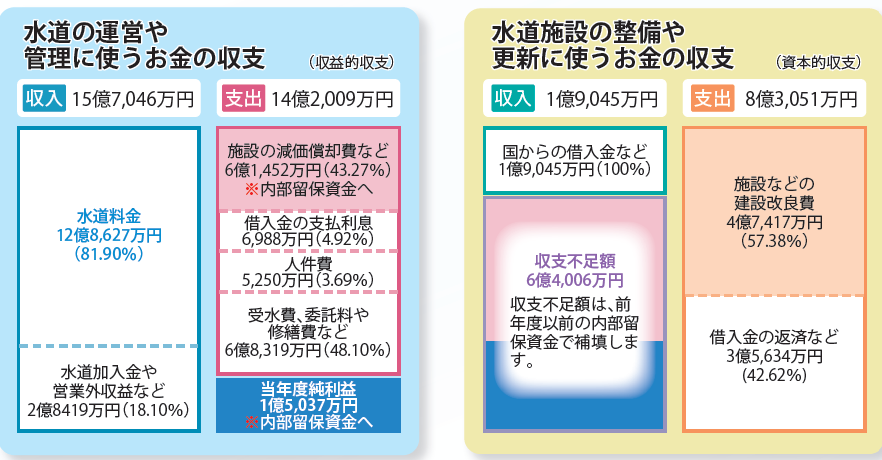

なお、水道事業は「収益的収支」と「資本的収支」の2本立ての会計になっており、令和6年度決算の状況はグラフのとおりです。

収益的収支は黒字で健全な経営が出来ていますが、今後の水道施設の整備や更新を考えると、将来に向けた備えが十分とは言えません。

■令和6年度の主な建設改良工事

施設整備基本計画事業:2億796万円

大田原浄水場送水管更新工事、湯津上低区配水池耐震補強工事など

配水設備改良事業:2億3,366万円

大子黒羽線配水管更新工事、小口黒羽線配水管更新工事など

■水道事業の今後の課題

水道事業の会計は大田原市の一般会計とは別の公営企業会計として経営しており、市民の皆さまの水道料金を財源とする独立採算で運営しています。

今後は、人口減少や節水機器の普及などにより、収入の大幅な増加は見込めない上に、水道の設備・施設も耐用年数を迎え更新時期となりますので、これまで以上に経費の削減に努めるとともに、適正な水道料金体系のあり方について検討して参ります。

問合せ:上下水道課[本]5階

【電話】0287‒23‒8713