- 発行日 :

- 自治体名 : 群馬県桐生市

- 広報紙名 : 広報きりゅう 令和7年9月号

◆認知症ガイドブック みちしるべ

認知症の人やその家族がどのような支援を受けられるかなどを示した手引きです。健康長寿課(市役所1階)と各地域包括支援センターなどで配布しています。詳しくは、下の二次元コード(本紙参照)からご確認ください。

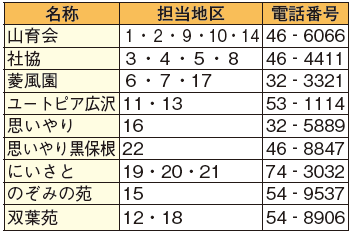

◆桐生市地域包括支援センター ※表2

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が、認知症をはじめとした介護に関する相談や、地域の介護予防活動の紹介などの介護予防に関する相談に応じます。

表2:桐生市地域包括支援センター

◆認知症地域支援推進員・認知症初期集中支援チーム

場所:在宅医療介護連携センターきりゅう(元宿町、桐生メディカルセンター地下1階、【電話】32-5222)

◇認知症地域支援推進員

認知症の人やその家族が、状況に応じた必要な医療・介護サービスのほか、認知症カフェや家族会などの活用ができるよう、社会資源の整備やつなぐための支援を行います。また、地域の人を対象に、認知症を理解してもらうための活動を行います。

◇認知症初期集中支援チーム

認知症が疑われるが専門医への受診ができない、どのように対応したらよいか分からないなどの相談に対して、医療・介護の専門職員が認知症サポート医と協力して支援します。

◆認知症サポーター養成講座

認知症についての正しい知識と理解を持ち、自分のできる範囲で認知症の人やその家族を応援する「認知症サポーター」を養成します。

対象:市内在住、在勤または在学の10人以上のグループ

◇対象となる組織や団体(例)

(1)自治会、町内会、子ども会などの自治組織

(2)企業、商店組織、商工会などの職域組織

(3)小・中学校、高等学校、専門学校、PTAなど

受講方法:生き生き市役所出前講座ナンバー56「認知症を正しく知ろう~認知症サポーターになりましょう」の注文票を、生涯学習課(小曾根町、教育センター3階)に提出してください。オンライン(Zoom(ズーム))受講も可能です。

◆認知症高齢者等見守りSOSネットワーク

行方不明の心配がある高齢者などの情報を事前に登録し、市役所・地域包括支援センター・桐生警察署で情報共有して早期発見につなげます。

登録方法:登録票と写真(任意)を、直接健康長寿課または新里・黒保根支所市民生活課へ。

◇協力団体を募集

認知症高齢者などの見守りや認知症の普及啓発などに協力していただける事業所や商店を募集しています。登録済みの協力団体は市ホームページに掲載しています。

◆桐生ふれあいメールの登録にご協力ください

認知症高齢者などが行方不明になったら、桐生ふれあいメールの「高齢者等緊急情報」で、行方不明者の服装や身体的特徴などを配信します。特徴の似た人を発見した時は、桐生警察署(【電話】43-0110)へご連絡ください。

登録方法:下の二次元コード(本紙参照)を読み取り、配信カテゴリから、「防災・防犯情報」の「高齢者等緊急情報」を選択して、画面の手順に沿って登録してください。

◆徘徊(はいかい)高齢者発見支援システム利用助成事業

はいかい行動などで行方不明になった高齢者を発見するための位置情報提供サービスの利用に要する費用を一部助成します。機器購入前の申請が必要です。

対象者:はいかいのおそれのある高齢者の家族など

※探索した場所まで迎えに行けることが条件

対象機器:人工衛星を利用した位置情報検索用(GPS)端末

助成額:初期費用(購入費や登録料、初回支払い分の利用料など)の一部で上限2万円。

申し込み:申請書を直接健康長寿課または新里・黒保根支所市民生活課へ。

◆どこシル伝言板

行方不明になった高齢者を早期発見するため、対象者の家族と発見者が安否情報を共有する「どこシル伝言板」のサービス利用を支援しています。

発見者が高齢者の衣服などに貼られた見守りシールの二次元コードをスマートフォンなどのカメラで読み取ると、伝言板が表示され、読み取り通知が家族などに届きます。

個人情報を開示することなく発見者と家族が情報交換でき、警察などの関係者に保護してもらうことができます。

見守りシールは、初回のみ無料で30枚を交付します。

対象者:はいかいのおそれのある高齢者の家族など

◇はいかい行動が疑われる高齢者を見かけたら

(1)正面から優しく声をかける

(2)「見守りシール」を貼っていたら、二次元コードを読み取る

(3)「どこシル伝言板」で表示された本人情報(個人情報は含まれません)を確認する

(4)伝言板に場所や発見時の様子などを入力し、送信する

(5)警察などの関係者に保護してもらう

問い合わせ:健康長寿課長寿支援係

【電話】44-8215