- 発行日 :

- 自治体名 : 群馬県千代田町

- 広報紙名 : 広報ちよだ 2025年8月号

■なぜ、毎日牛乳がでるのか?

◇牛乳の重要性

牛乳は子どもの成長にとても役立つ飲み物です。骨や歯を丈夫にするカルシウムや、体を作り直したりするのに必要なタンパク質がたくさん入っています。小さい頃から色々な味を試すことは将来的な食材の受容性と健康的な食習慣の形成に貢献します。

牛乳は料理にもよく使われ、何にでも合わせやすいので、その使い方を知ることは子どもの食べ物教育にとても有益です。また、地域で作られた牛乳を給食で使うことは、地域の農家を応援することになり、食品の新鮮さや安全さも確保できます。地元の食材を使うことで、地域の経済の活性化にも繋がります。

◇牛乳のカルシウムを分析

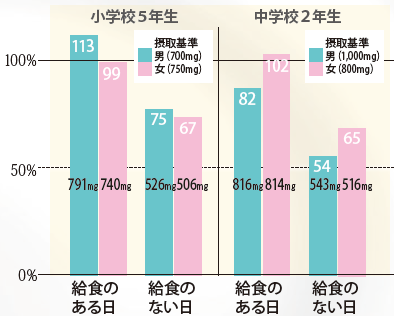

12~14歳の男女が1日に必要とするカルシウムは、男子1000mg、女子800mgです。学校給食の牛乳200mlには約220mgのカルシウムが含まれ、約1/4をカバーできます。他にカルシウムを摂取できる食品を見てみましょう。

給食のある日・ない日のカルシウム充足率

※厚生労働省「日本人の食事摂取基準」の推奨量に対する充足率

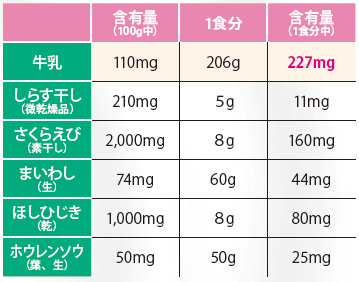

食材のカルシウム含有量※数値はおよその値です。

1食分の含有量から牛乳のカルシウム含有量の高さが分かります。

牛乳1本分(200ml)のカルシウム(220mg)をほかの食品で摂取しようとすると…

しらす干し 105g(約1.5カップ)

ホウレンソウ 410g(約2把)

すこし大変かも…

■皆さんおなじみの東毛酪農でおいしさの秘密を聞いてきました!

東毛地区の皆さんなら見覚えのある牛さんマーク。美味しくて、飲みやすい牛乳には秘密が…

◇工場の歴史と生産量について

牛乳は苦手な人もいますが、全体的な栄養バランスを考えると、単価は安く牛乳一つを給食に取り入れると栄養バランスが採れるとても優秀な食品。東毛酪農業協同組合は昭和51年に設立しました。地元で絞ったおいしい牛乳を届けたいとの想いからでした。

1日の生産量は工場全体で2万6千リットルくらいです。給食で届けられるのは15トンくらいで、給食で出る200ミリリットルの牛乳が7万5千本分です。東毛地区の小中学校110校だけでなく、玉村町、東京都内3市(国立市、小平市、東村山市)にも届けています。誰にどのように飲まれているかを知ることで仕事の中での緊張感ややりがいに繋がってきます。

◇美味しさへのこだわり

東毛酪農はパスチャライズド牛乳です。これは、生乳の風味や栄養を保ちつつ、有用な菌を残すための低温での殺菌処理が施された牛乳です。これが実現できるのは、酪農家の徹底した管理があるからこそ。牛乳特有のにおいは、熱でタンパク質が変性することにより発生しますが、低温殺菌によりそれを抑えることが可能です。

◇環境への配慮

近年では持続可能性や環境配慮への観点から、ストローレスのパックになっています。また、子どもたちが楽しんで牛乳を飲めるような工夫を凝らし、群馬クレインサンダーズのサンダくんとコラボした牛乳パックなども低確率で含まれており、遊び心も忘れません。

◇組合長の想い

東毛酪農の牛乳は低温殺菌で手間はかかりますが、味やにおいが違います。組合と生産者さんとが一丸となって、一般の基準値をはるかに超えた独自の厳しい基準での生乳作りに努めています。これからも子どもたちが牛乳嫌いにならないように美味しい牛乳を作り続けます。

東毛酪農業協同組合 代表理事組合長 大久保克美さん

■健康を支えるカギ。五大栄養素を給食で摂取。5つの栄養素が織りなすハーモニー

五大栄養素とは、私たちの体が正常に機能するために必要な基本的な栄養素を指します。給食はこれらの栄養素をバランスよく摂取するための重要な機会となります。それぞれの栄養素について簡単に説明します。

◇脂質

脂質はエネルギー源として使われるだけでなく、細胞膜の構成要素ともなり、脂溶性ビタミンの吸収を助けます。給食では油を使った料理や種実類から脂質を摂取できます。

◇タンパク質

タンパク質は体の組織の構築や修復に必要です。筋肉、臓器、皮膚などを形成します。給食では肉、魚、卵、大豆製品などからタンパク質が摂取できます。

◇ミネラル

ミネラルは骨や歯を形成し、体の様々な機能を助けます。カルシウム、鉄、ナトリウムなど重要なミネラルが給食の中で提供されます。

◇炭水化物

炭水化物は主にエネルギー源として使われます。子どもたちが活動的な日常を送るために必要なエネルギーを提供します。給食ではご飯やパン、麺類などが炭水化物を供給しています。

◇ビタミン

ビタミンは体の機能を調節し、健康を維持するのに重要です。給食では野菜や果物から多種多様なビタミンが摂取されます。

■新型栄養失調に注意しよう

新型栄養失調が問題となっています。摂取カロリーは満たしていても、タンパク質やビタミン、ミネラルが不足することで、体調不良が起こります。炭水化物や脂質中心の食事やダイエットによる食事量の減少が原因です。特に中高生はファストフードの利用が多いため、野菜が少なく、ビタミンやミネラルが不足しがちです。サイドメニューにサラダを加えたり、ファストフードを食べた日は野菜を多く摂ることで、バランスを意識しましょう。また、学校給食がない高校生はカルシウム不足に注意。給食の牛乳がないことで不足が顕著になるため、お弁当と共に牛乳などを取り入れ、意識してカルシウムを摂取することが大切です。

■苦手なものは別の食品で摂取

栄養の重要性は理解していても、苦手な食べ物はどうしても食べられないということがありますよね。そんなときは、別の食品から必要な栄養素を取り入れることで、栄養の偏りを防ぎましょう。

例えば、トマト(リコピン)苦手な場合、スイカやピンクグレープフルーツもリコピンが含まれています。乳製品(カルシウム)苦手な場合、カルシウムはアーモンドや大豆・大豆加工品、小魚から取ることができます。鉄分が豊富なレバーが苦手なら、赤身の肉や魚など、他の鉄分豊富な食品から栄養素を採れます。

このように、五大栄養素とそれを多く含む食材を知っておくことで、苦手な食べ物があっても、必要な栄養素をバランスよく摂取しやすくなります。