- 発行日 :

- 自治体名 : 埼玉県蕨市

- 広報紙名 : 広報蕨 令和7年10月号

■4勤務時間その他の勤務条件の状況

(1)勤務時間の概要

職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分と定められています。原則毎週月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までの勤務となります。

このうち、正午から午後1時までの間は休憩時間となっています。

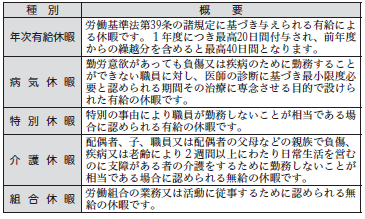

(2)休暇制度の概要

職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇があります。それぞれの概要は次のとおりです。

(3)年次有給休暇の取得状況

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間の職員の年次有給休暇の平均取得日数は13.5日と1時間でした。

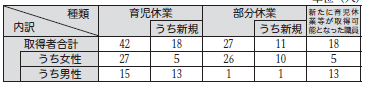

■5休業に関する状況

育児休業・部分休業の取得状況(令和6年度) 単位(人)

■6分限及び懲戒処分の状況

(1)分限処分の状況

分限処分とは、公務能率の維持向上のため、職員が一定の事由によってその職務を十分に果たすことができない場合(病気など)あるいは職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合に、本人の意に反してその身分に不利益な変動をもたらすものです。この分限処分には免職、休職、降任、降給の4種類があります。

令和6年度に休職処分を受けた職員は延べ8人

※(心身の故障による勤務不能)であり、免職、降任、降給処分を受けた職員はいませんでした。

(※同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合は、重複して計上)

(2)懲戒処分の状況

懲戒処分とは、公務の規律と秩序を維持するため、職員の一定の義務違反に対して道義的責任を追及して行う行政上の処罰をいいます。この懲戒処分には免職、停職、減給、戒告の4種類があります。

令和6年度に懲戒処分を受けた職員はいませんでした。

■7服務の状況

(1)職員の守るべき義務の概要

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限など。

(2)職務専念義務免除の状況

令和6年度における承認件数は厚生事業に参加するためが73件、その他が6件となっています。

■8退職管理の状況

平成28年4月に施行された地方公務員法の改正により、元職員による働きかけの禁止など、退職管理の適正の確保が求められることとなり、本市においても、「職員の退職管理に関する規則」を制定するなど、職員の退職管理の適正の確保に取り組んでいます。令和6年度についても退職者に対して、制度の周知徹底を行いました。

○元職員による働きかけの禁止

本市を退職後、営利企業等に再就職した元職員が、離職前5年間の職務に関して、離職後2年間、現職職員に契約等事務について職務上の行為をする(しない)ように要求又は依頼することが禁止されています。

■9研修の状況

○研修の概要

令和6年度に実施した研修は、合計で56講座、延べ研修人員は590人でした。

■10福祉及び利益の保護の状況

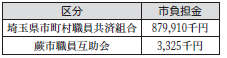

(1)福利厚生制度

職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、短期給付事業(医療関係等)、長期給付事業(年金関係)、福祉事業(健康保持増進事業等)を行っており、社会保険制度の一環とされています。共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員の掛金と使用者である市の負担金によって賄われています(掛金率・負担金率については法定)。

その他の福利厚生制度として、地方公務員法第42条の規定に基づき、蕨市職員互助会を設置し、職員の厚生に関する事業を行っています。職員互助会の事業を運営する費用は、福利厚生事業利用時に会員である職員が負担する負担金と使用者である市の負担金によって賄われています。

※令和6年度の市の負担金額は上記のとおりです。

(2)公務災害の発生状況

令和6年度に公務災害又は通勤災害と認定された件数は、公務災害5件、通勤災害2件の計7件でした。

■11公平委員会の業務の状況

(1)勤務条件に関する措置の要求の状況

令和6年度は、新規及び前年度以前からの継続分ともに措置要求の案件はありませんでした。

(2)不利益処分に関する審査請求の状況

令和6年度は、新規及び前年度以前からの継続分ともに審査請求の案件はありませんでした。

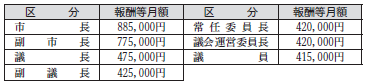

○特別職の報酬等の状況(R7.4.1現在)

※期末手当の支給割合については、6月、12月ともに2.3月分、年間計4.6月分

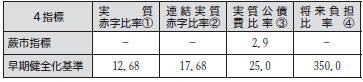

■令和6年度健全化判断比率等の公表について

地方公共団体の財政の健全性に関する指標として、健全化判断比率4指標と各公営企業の資金不足比率を公表します。令和6年度の蕨市の指標はいずれも、財政の早期健全化となる基準や公営企業の経営健全化となる基準を下回り、健全段階となっています。

[健全化判断比率] 単位(%)

※赤字額がないため、実質赤字比率・連結実質赤字比率は「-」と表示

※将来負担すべき実質的な負担がないため、将来負担比率は「-」と表示

(1)実質赤字比率:福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字額を市税等の財源の規模と比較して指標化し、財政運営の深刻度を示す比率

(2)連結実質赤字比率:全ての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体としての赤字の程度を市税等の財源の規模と比較して指標化し、地方公共団体全体としての運営の深刻度を示す比率

(3)実質公債費比率:借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示す比率

(4)将来負担比率:地方公共団体の一般会計等の借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す比率

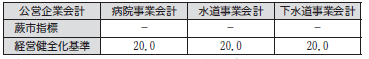

[資金不足比率] 単位(%)

※各会計では資金不足がないため、資金不足比率は「-」と表示

資金不足比率:公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示す比率

問合せ:人事課

【電話】433・7746

【電話】433・7747