- 発行日 :

- 自治体名 : 埼玉県毛呂山町

- 広報紙名 : 広報もろやま 令和7年3月号 No.1014

2011年3月の東日本大震災から14年、2016年4月の熊本地震から9年。2024年1月の能登半島地震から1年。

近年は大雨や台風による自然災害も多発しています。地震は、起こるかもしれないけれど、今日も起きなかったし、明日もたぶん平気だろう、というものではありません。災害を経験した人は「まさか、自分の住んでいるところで起こるとは思わなかった!」とお話されます。「もしも」の事態に備え、男女共同参画の視点から日ごろの備えについて考えてみました。

■町では、令和6年10月に「男女共同参画に関するアンケート調査」を実施しました

(総数1000人・無作為抽出・男女500人ずつを対象)

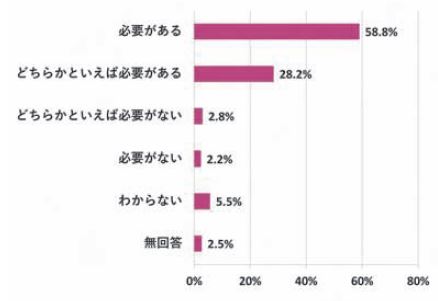

Q.防災・災害復興対策に、男女の性別に配慮した対応がとられる必要があると思いますか

87.0%の人が「必要がある・どちらかといえば必要がある」と回答

Q.災害に備える体制整備にあたり、男女共同参画の視点を活かすためにはどのようなことが必要だと思いますか

「備蓄品に女性の視点を活かす(65.5%)」、「災害に関する対応マニュアルに男性、女性の意見を反映させる(64.1%)」、「防災分野の委員会や会議に、女性が参加する(50.3%)」の回答が上位

■日ごろの備えを考えてみましょう!

◇水は?

飲料水は1人1日3リットルが目安です。

また、お風呂の残り湯でも汚れた身体を拭くときや片付けのときに役に立ち、生活水として活用できます。

◇食料は?

救援物資はすぐに届きません。自分を守るための備えは、最低3日分(できれば7日分)は必要です。

◇携帯トイレ(簡易トイレ)は?

上水道、下水道に支障があった場合は水洗トイレが使えなくなるので、携帯トイレの準備が必要です。

◇赤ちゃんや要介護者、アレルギーがある人は?

ミルクやおむつ、おしり拭き、アレルギー食などの準備が必要です。

◇「自分はこれがないと困る!」というものはありませんか?

メガネや持病の薬、生理用品、尿取りパット、自分に合ったサイズの下着(ジュニア、SSやLL等)、補聴器の電池など自分に必要な特別な備えをしておきましょう。

■防災リュックをつくってみましょう!

市販のリュック(新しく買うのではなく、ご自宅にあるものを活用してみましょう)の中に下記のものを用意してみましょう。実際につくってみたものを背負ってみて、歩けるかどうかを確認しましょう。つくったリュックは玄関などのわかりやすい場所に保管し「もしも」の際には持ち運べるようにしましょう。

◇防災リュックにまとめておくもの

水

食品

衣類

下着

レインウェア

ひもなしの靴

防災用ヘルメット(頭巾)

携帯ラジオ

懐中電灯

電池

充電器

ライター

ランタン

緊急用品

使い捨てカイロ

ブランケット

軍手

洗面用具

歯ブラシ

タオル

ペン・ノート

など

◇その他に準備しておくと良いもの

・持ち運ぶもの

モバイルバッテリー

筆記用具・メモ帳

身分証明書

家族の写真

マスク

絆創膏

目薬

消毒液

水筒やペットボトル

お菓子(飴・チョコレート等)

大判のハンカチ

使い捨てカイロ

ヘアゴム・ヘアピン

生理用品

おりものシート

ウエットティッシュ

汗拭きシート

防犯ブザーや小型の笛(助けを呼ぶため)

小型のライト

レジ袋

小型のライト

など

・職場に準備しておくもの

眼鏡(使っていたものでも、コンタクトレンズを外したときには)

ジャージやスウェットの上下(泊まることになったり、片付けをするときに)

BOXティッシュや生理用品(夜用の生理用品も)

スキンケア用品(試供品や宿泊用のもの)

スニーカーと厚手の靴下(ストッキングでは歩けません)

リュックサック(帰宅時には両手が空くように荷物を入れ替える)

■男女共同参画の視点で考える防災講演会を開催しました!

男令和6年10月に役場の会議室で、With Youさいたま専門員の黒須さち子さんを講師に迎え、研修会「災害・防災と男女共同参画~避難所生活での課題~」を開催しました。

研修会では、「災害時に起きる困難に男女別の違い」があること、「男女双方が意思決定の場に加わることでどのような好循環が生まれるのか」などを丁寧にご講演いただきました。女共同参画の視点で考える防災講演会を開催しました!

日ごろから地域の人と交流することで、いざという時の身近な支えとなります。

普段からあいさつをしたり、地域で開催される行事などに積極的に参加し、「つながり」を持ちましょう。

問合せ:役場総務課自治振興係

【電話】295-2112 内線314