- 発行日 :

- 自治体名 : 埼玉県鳩山町

- 広報紙名 : 広報はとやま 令和7年7月号

■埼⽟県営⽔道の値上げに伴う⽔道事業の現状について

〜県⽔を買い⽔道⽔を作り、販売するだけでは、損失が出ていきます〜

●県営⽔道が、令和8年4⽉1⽇から1立方メートルあたり61.78円/立方メートル→74.74円/立方メートル(21.0%アップ)に料⾦改定が実施されます。

町の⽔道事業を取り巻く経営状況は厳しく、現⾏料⾦のままで経営することは厳しい⾒通しです。安⼼・安全な⽔を安定的に利⽤者に供給するために、今後の事業経営について⽔道ビジョン及び経営戦略に基づき、「鳩⼭町⽔道事業審議会」で審議します。

鳩⼭町⽔道事業審議会とは、地⽅⾃治法の規定に基づいて、設置することができる組織です。委員には学識経験者や議会議員並びに⽔道利⽤者からなり、任期は2年間です。

審議会では、⼈⼝減少に伴う⽔の使われ⽅などの⽣活変化や社会情勢に沿った料⾦体系を考えいただく組織です。

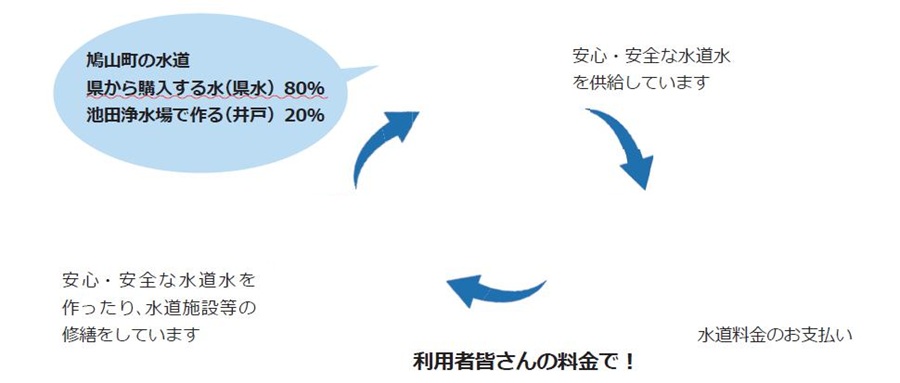

●⽔道事業は、利⽤者皆さんの使⽤料⾦に⽀えられています

⽔道事業は、安⼼・安全にお使いいただくため、⽔質検査を実施したり、常に安定的に送⽔するため⽔道管が破損していないか調査し、修理をする費⽤が必要です。

これらは、利⽤者の皆さんの⽔道料⾦によって費⽤をまかなう「独⽴採算制」により、基本的に税⾦などに頼らずに運営しています。これからも、常に安定した『清浄な⽔』の供給と健全な経営への努⼒を続けてまいります。

●⽔道料⾦の⾒直しは、どうして必要なの?

⽔道管は、地⽅公営企業法で法定耐⽤年数が定められています。しかし、実際の町の⽔道施設(管路や設備)は、法定耐⽤年数より⻑期間使⽤しており、全国平均や同等規模の町と⽐較しても、法定耐⽤年数を経過した管路を多く保有しています。

⽼朽化と並⾏して安⼼・安全に⽔道⽔を供給するには耐震化対策を⾏う必要があります。併せて施設の更新や漏⽔事故、断⽔などのリスクを減らすために計画的に⾏わなくてはなりません。

●施設更新などのための財源がなくなっていきます

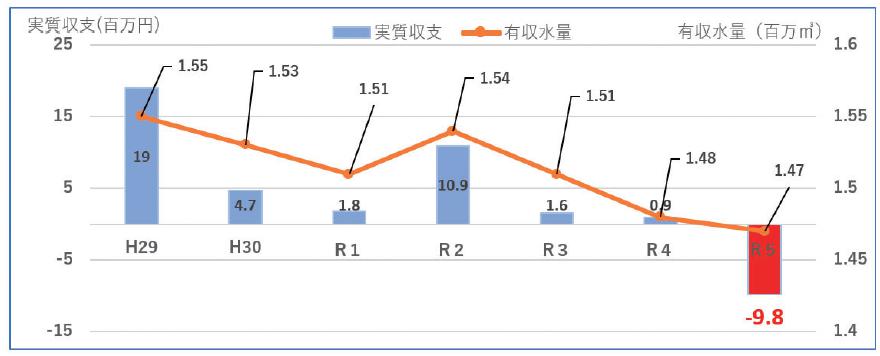

▽⽔道事業の経営状況は!

※有収水量とは、利用者が使用した水量で、料金(収入)の対象となった水量

●⾚字の理由は?

▽収⼊の減少

⽔の使⽤量が減ったため、料⾦収⼊が減っています。

⽔道の使⽤量が減った理由:

・⽔道⽔を利⽤する⼈⼝減少

・節⽔意識の⾼揚及び節⽔機器の普及

▽⽀出の増加

物価や光熱⽔費が⾼騰したこと、設備更新等にかかる⼯事費⽤が増えたことで⽀出が増えています。

・購⼊している県営⽔道(県⽔)が、令和8年度に値上げされます。これにより⽀出はさらに増加します。

令和5年度決算結果(税抜額)

料⾦回収率:88.9%

※給⽔原価は⽔道⽔1立方メートル作るのに必要な経費です。1立方メートルの⽔=2Lのペットボトル500本分

※供給単価は利⽤者の皆さんからいただく1立方メートルあたりの平均単価です。

※料⾦回収率は⽔道料⾦で経費をどれだけまかなえているかを⽰す指標です。

問合せ:役場上下⽔道課

【電話】296-1228