- 発行日 :

- 自治体名 : 東京都東村山市

- 広報紙名 : 市報ひがしむらやま 令和7年(2025年)3月1日号

難聴や中途失聴、言語障害などにより、日常生活での「聞こえない・聞こえにくい」に困りごとを感じる人がいます。この機会に、日々の困りごとや、より良いコミュニケーション方法について考えてみましょう。

■たとえばこんな時…もしかしたら、「聞こえない・聞こえにくい」人なのかもしれません。

○声が大きくなってしまう…

自分の声が聞こえない場合、発声の調整が出来ず、大声で話すこともあります。

○呼ばれても気づくことが難しい…

「聞こえない・聞こえにくい」ことは、見た目ではわかりません。

○非常時に適切な行動をとりづらい…

災害時など、非常時に迅速に情報を得ることが難しい場合があります。

○複数人での会話に参加しづらい…

会話を十分に聞き取れないまま返事をして、相手に誤解を与えてしまう場合もあります。

↓

そういうとき、周りの人はどうすればいいの?

↓

○「気づき」の工夫

・「聞こえない・聞こえにくい」人かな?と思ったら、直接その人の近くで知らせてあげましょう。

・もし距離のある場合は、手招きやジェスチャーも有効です。

○コミュニケーションの工夫

・できるだけ静かな場所で、口の動きや表情がわかるようマスクをとって話しましょう。

・このとき、一斉に発言が飛び交わないよう、「いま誰が話しているのか」わかるよう心掛けて会話しましょう。

■聞こえない・聞こえにくい人とのコミュニケーション方法

○筆談

発話ではなく、文字を書いて意思を伝えあうことです。

ポイント:

・簡潔な文にすること。

・丁寧すぎる言葉は避けること。

・時折、相手の目を見て、通じているか確認すること。

○手話

手や指の動き、体の動き、表情などを使って、お互いの考えや気持ちを伝えあう「目で見て話す言葉」です。

○要約筆記

話された内容をその場で文字にして伝える方法です。筆記具やパソコンを利用します。

■聞こえない・聞こえにくいに関する支援制度

市では、次のような取り組みを行っています。

○手話通訳者の設置

毎週水曜日は手話通訳者が窓口にいます。市役所内の各種手続で手話通訳が必要なかたは、いきいきプラザ1階の障害支援課までお越しください。

○意思疎通支援事業の実施

手話通訳者・要約筆記者が、病院受診など日常の各場面で不便が生じないようコミュニケーションのお手伝いをします。

※事前の利用登録と予約手続が必要です。

■~盲ろう者とのコミュニケーション~ 「聞こえない・聞こえにくい」人の中には、盲ろう(見えない・聞こえない)のかたもいます。

○コミュニケーション方法

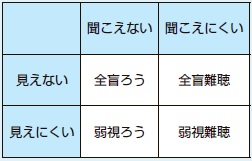

盲ろう者のコミュニケーション方法は、手話の形を手で触って読み取る「触手話」や、相手の手指の甲を自分の指で叩く事によって会話をする「指点字」などがあります。方法は必ずしも一律ではなく、図のような障害の状態や、盲ろうになるまでの経緯により異なります。

○コミュニケーションにおける配慮

「そっと肩などに手を触れて名前を伝えて話しかける」「手のひらに文字を書く手書き文字で伝える」といった方法により会話可能な盲ろう者は少なくありません。

コミュニケーションをとろうとする姿勢が何よりも大切です。

東京都では盲ろう者のかたのためのさまざまな支援などについて案内しています。詳しくは下記コードからアクセスしてください。

※二次元コードは本紙参照

問合せ:障害支援課