くらし [特集]県下一の米どころ(1)

- 1/22

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 神奈川県平塚市

- 広報紙名 : 広報ひらつか 令和7年10月第3金曜日号

9月下旬から平塚産の新米の出荷が始まった。今号では、「県内1位の稲作面積と収穫量を誇る平塚市」であり続けるための市や生産者の取り組みなどを紹介する。

◆豊富な稲作面積と収穫量を維持

豊かな田園風景が広がる平塚市。稲作面積と収穫量は県内1位を誇る。食糧生産の場としてはもちろん、防災やさまざまな生物のすみかとしての役割など、大切な機能を備えている水田。これを維持して守っていくために、水稲を担う現場では、多くの課題と向き合っている。市農水産課の伊澤聡(いざわさとし)主査は「稲作に限りませんが、担い手の高齢化や後継者不足などの理由から、自分で作業するのが困難になる農家が増えています」と説明する。そうした影響で増えたのが、作業を外部に委託する農家だった。「担い手の確保が急務です。今後、平塚市の水田を守っていくためには、継続的に大規模な面積の水稲生産を受託できる組織の存在が重要になっています」と続ける。

◇担い手不足の救世主

「自分ではもうできないから誰かに水田を任せたい」という地域農家のニーズに応えるために設立されたのが、「ライスセンター」だ。「平塚市は水田の面積が広く、さらに広域的に展開しています。そのため、現在三つのライスセンターで事業エリアを分け、市内の稲作を支えています」と伊澤さん。「効率的で持続的な事業を進めてもらうため、農業機械などを購入する費用の一部を市と湘南農業協同組合(JA湘南)で補助しています」と続ける。こうした補助が、スマート農業の先進技術の導入と、各センターの受託組織としての成長につながっている。

◇さらなる効率化に向け

大規模な面積でより効率的に稲作をするために、現場では常に新しい方法を模索している。令和5年度、湘南ライスセンター(大島468)の水稲生産の現場から、一つの要望が上がった。それが「畦畔(けいはん)(水田間の境界)の除去による作業効率化に向けた取り組みへの支援」だった。伊澤さんは「畦畔除去による水稲作業効率の向上には、学術的・科学的な根拠が乏しかったんです。今後、市として支援を考えていくために、実証実験から始めることになりました」と話す。令和7年度、湘南ライスセンターに委託し、この実証実験がスタートした。

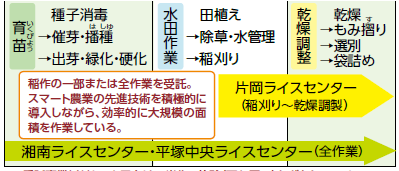

・平塚の水稲生産を支える3ライスセンター

委託事業以外に、市民向けの米作り体験などもしている。

◇専門家とも手を組んで

県内初の取り組みである同実験に、県農業技術センターが高い関心を持った。研究テーマとして扱い、実験に協力している。伊澤さんは「専門的な視点が入ることで、既存の指標との比較だけでなく、市内の水田での水稲栽培において効率の良い生産モデルの発見につながったらと思います」と期待を込める。畦畔除去による水田の区画拡大が有効だと証明されれば、ライスセンターや農家らの負担軽減に向けた、新たな支援の検討材料になる。「担い手不足が課題の今、現場の負担を軽減し、より生産効率を高めていくことが重要です。実証実験の結果を踏まえ、必要な支援策を検討していきます」。

◆(県内初の実証実験)生産効率アップに向けて

市が湘南ライスセンターと共同で進める水田での実証実験。隣接する農地(水田)との境界(畦畔)をなくし、農地を大区画化することで生産性の向上などを検証している。4〜10月の期間で、市内4カ所で耕うん・代かき・田植え・除草・追肥・収穫といった各作業にかかる時間・燃料消費量などを測定する。畦畔がないので、スマート農業技術の効果が最大限に生き、作業効率が上がることが見込まれている。

◇畦畔除去で生産効率化したポイント

@東豊田の実験区画

・作業時間の削減

畦畔三つ分の面積が生産スペースになった。

・稲作面積と収穫量の増加

畦畔ごとに中断していた作業が一括でできる。田植えは無人自動運転田植え機での作業だったものの、水田ごとに通路に乗り上げて移動が必要だった。四つの水田が一つになり、作業を中断していた3回分の時間が短縮された。また機械が水田内を折り返す回数も減った。

◆体験して大切さを考える

平塚中央ライスセンターでは、市民向けに「米作り体験事業」を昨年度から始めた。育てるのは、市の特産品である「はるみ」。同センターの代表、二宮敏郎(にみやとしろう)さんは「お米がどのように苗から育ち、お茶碗(ちゃわん)に入るのかを家族で考えるきっかけになったらと思います。食事や農業の大切さを楽しみながら知ってもらえるとうれしいですね」と体験事業への思いを語る。

本年度は定員20家族のところ、36家族の応募があった。急きょ、午前・午後に時間帯を分けるなどして、応募者全員が参加できるように調整した。「予想以上の反響がありました。楽しみに待ってくれている皆さんの思いを大事にしたかったので、事務局の市と協議を重ね、安全面を最優先に全員に楽しんでもらえる方法を考えました」と振り返る。

6月21日は田植え体験。参加者は泥の感触を楽しみながら苗を植えていた(写真)。10月中旬の収穫体験を楽しみにする参加者は、「毎日食べている『ごはん』のありがたさを子どもと話して、今まで以上に大切に食べたいです」と話していた。

※詳細は本紙をご覧下さい。