- 発行日 :

- 自治体名 : 新潟県村上市

- 広報紙名 : 市報むらかみ 2025年8月1日号

平成20年から導入された健康診査は、「メタボリックシンドローム(通称:メタボ)」に着目した健診となりました。皆さんの生活の中でも「メタボ」という言葉が使われているかと思いますが、「太っている(肥満)=メタボ」だと思っていませんか?

■メタボリックシンドロームの診断基準

内臓脂肪が蓄積して腹囲が基準値(男性85cm以上、女性90cm以上)を超え、「高脂質、高血圧、高血糖」のうち2項目に該当する状態を「メタボリックシンドローム」といい、疾患や脳血管疾患などを発症しやすい状態となります。

■市の現状

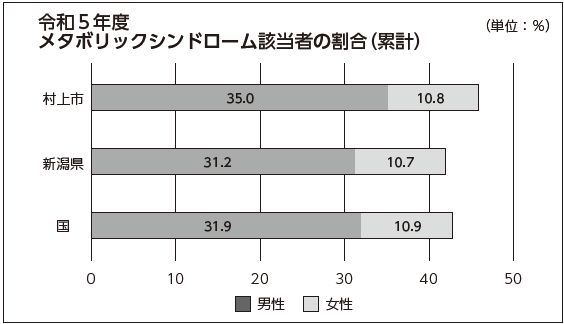

以下のグラフは令和5年度に特定健康診査を受診した人のうち、メタボリックシンドロームに該当した人の割合です。国や県の数値と比較すると、市の該当者の割合は高く、特に男性で多くなっています。

参考:国保データベースシステム

■内臓脂肪(脂肪細胞)の働き

私たちが活動する時にエネルギーを使いますが、食べ過ぎや運動不足で使われなかったエネルギーは、脂肪として脂肪細胞に蓄えられます。この蓄えられた脂肪は、エネルギー不足になった時、血液中に放出されて活動するときのエネルギーとして利用されます。

通常、脂肪細胞からは血糖を下げるインスリンの働きを促したり、動脈硬化を起こさないようにしてくれるなど、良い働きをしてくれる物質が出ていますが、内臓脂肪面積(脂肪細胞)が100平方センチメートル以上(腹囲男性85cm以上、女性90cm以上)になると、脂肪細胞の良い働きが抑えられ、体に悪い働きをする物質が出るようになります。

▽内臓脂肪(脂肪細胞)が100平方センチメートル以上になると…内臓脂肪(脂肪細胞)

・血圧を上げやすくする

・血栓を作りやすくする

・血管の修復を邪魔する

・インスリンの働きを悪くする(高血糖状態を作りやすくする)

・中性脂肪をたくさん作る

内臓脂肪の蓄積は、高脂質や高血圧、高血糖になりやすく、動脈硬化も進みやすい状態となり、心血管疾患、脳血管疾患を発症しやすいことも分かっています。