- 発行日 :

- 自治体名 : 長野県伊那市

- 広報紙名 : 市報いな 令和7年10月号

互いの文化的差異を認め合い、差別や偏見のない地域を目指して

日本に暮らす外国人は増えています。1990年代の入管法改正をきっかけに、ブラジルやペルーなど南米の日系人やその家族が「定住者」として来日し、仕事や生活を始めました。伊那市でも一時は2,800人を超える外国人が暮らし、伊那国際交流協会(2019年解散)などの民間活動も行われました。リーマンショック後には減少しましたが、定住する人も多く人手不足や国際化の広がりを背景に外国人住民は再び増加傾向にあります。

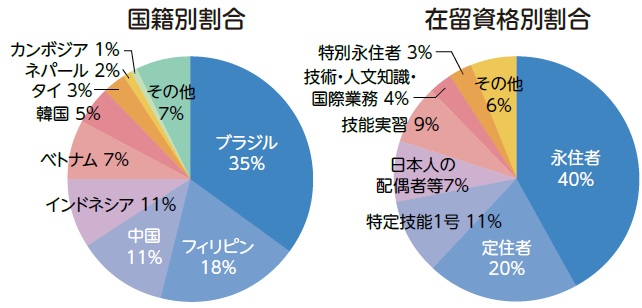

現在の伊那市にはさまざまな国籍の方が暮らしています。製造業や農業、介護の現場で働く人、日本人と結婚して家庭を築く人など、暮らし方も多様です。令和元年に創設された「特定技能」などの在留資格により、インドネシアの方が増えているのが特徴です。また、日本で生まれ育ち、伊那で成長する子どもたちも少なくありません。

令和3年には、市として「多文化共生推進のための指針」を定め、国籍や文化の違いを超えてともに地域を支伊那市に住む外国人数1,973人(令和7年4月現在)え、誰もが安心して生活できるまちを目指しています。

伊那市に住む外国人数1,973人( 令和7年4月現在)

■地域との接点としての日本語教室

地域の日本語教室「さくら組」の補助に加え、令和6年度からは長野県地域日本語教育の体制づくり事業の一環としてモデル教室「い~な」の開設・運営に取り組んでいます。日本語教師を中心に交流員やボランティアが協力し、学習者が地域とつながる機会をつくっています。「伊那を知ろう」をテーマに、バスの乗り方や図書館の利用方法、交通ルール、防災など生活に役立つ内容を地域の人から学びます。事業は3年間の予定で、その後は地域と継続方法を検討します。

「見学やボランティア参加も歓迎しています!」

集落支援員(多文化共生推進):宮ヶ迫ナンシー理沙(ブラジル生まれ、日本育ち)

■「やさしい日本語」でつながりましょう

外国人は日本語が分からないから、話しかけることが難しいと感じますか?慣れない土地での生活は、日本人でも外国人でも不安を抱えるものです。特に大きな壁となるのが言葉ですが、そんなときにコミュニケーション手段として役立つのが、熟語などの難しい言葉をわかりやすく言いかえる「やさしい日本語」です。

日本語教室に参加する学習者の多くは、日本語でおしゃべりする機会を増やすことや地域の人たちとつながることを求めて来ています。小さな声がけが理解や関係を広げ、多文化共生のまちづくりにつながります。

▽ポイント

[は]っきり…ゆっくり、はっきり話す

[さ]いごまで…文を最後まで言い切る

[み]じかく…短い言葉に言いかえる

例:「ご出身は?」

やさしい日本語にすると…「あなたの国はどこですか?」

問合せ:地域創造課 人権男女多文化共生係