- 発行日 :

- 自治体名 : 長野県白馬村

- 広報紙名 : 広報はくば 2025年4月号 Vol.583

「令和の米騒動」以降、米をめぐる状況は大きく変化しました。令和6年の夏以降、米の流通不足に伴い、店頭小売価格は上昇しています。農家の米取引価格も上昇していますが、肥料・資材の高騰が農業経営を圧迫しています。このため、村は令和4~6年度に一定規模の農業者に対して補助を行いました。

国は、米の小売価格を安定させるため、令和7年3月に一定の条件のもとで政府備蓄米を市場に放出しました。農林水産省発表の全国のスーパーの米の平均価格(3月24日〜30日までの1週間)は、4,206円/5kg、1年前は2,000円/5kg程度でした。

備蓄米の放出による小売価格への影響は、専門家の間でも色々な意見があります(この記事は、3月下旬に書かれています)。

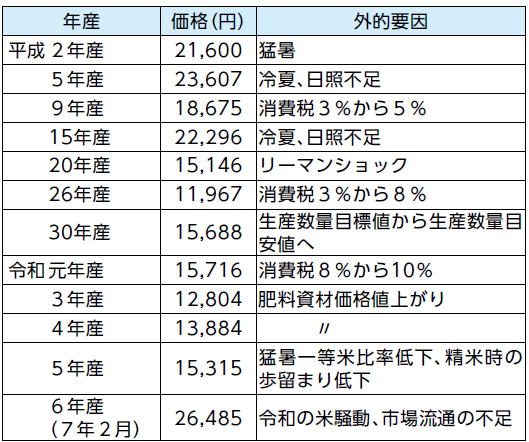

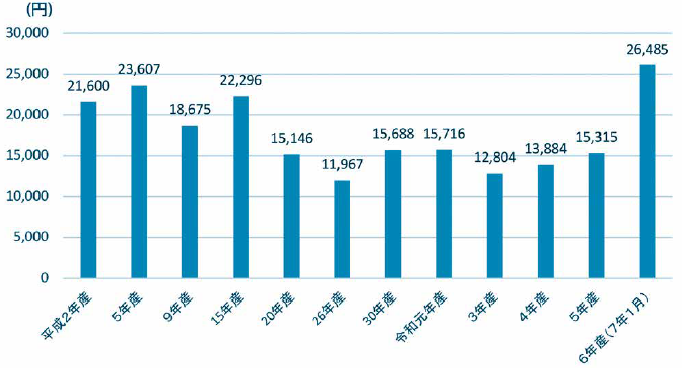

一方、米の取引価格の推移は次のとおりです。

米の取引価格(玄米60kgあたりの全国全銘柄平均)

平成5年産、15年産の価格は冷夏のため高い水準でした。その後、長い間、価格は低水準で推移し、農家は苦しい状況でしたが、令和6年産は「令和の米騒動」のため、令和5年産より10,000円程度、上昇しました。

◆米をめぐる状況

1.米の消費量

米の1人あたりの年間消費量は、昭和37年度にピークを迎え、年間118kgでしたが、令和3年度には51.5kgまで落ち込みました。

2.米の生産数量

国は、米の年間消費量が減少する中、平成30年産から“生産数量目標”を“生産数量目安”に見直し、各地域に生産調整をお願いする形にしました。本村に配分された目安値は、平成6年産2,180t、平成7年産2,241t、前年より61t(面積11.2ha)上昇しました。

3.米の取引価格と肥料・資材高騰

米の取引価格は、需要と供給、外的要因によって変動します。現在、米の取引価格は上昇していますが、農業肥料や資材高騰により、農家は生産コストに見合った収入が得られていない状況です。

◆「令和の米騒動」とは

米の流通不足等による小売価格上昇、取引価格上昇現象です。複数要因が考えられます。

1.産地の不作

猛暑による米どころの不作や一等米比率低下、精米時の歩留まり低下等に全国的に供給量が減少した。

2.インバウンド効果

外国人観光客の増加により、米の需要が高まった。

3.備蓄需要の増加

8月の米の在庫量が減少しているタイミングで、令和6年8月の南海トラフ臨時情報等により家庭の備蓄需要が高まった。

4.米不足報道による消費者心理

連日の米不足報道による、買いだめの消費者心理が高まった。

「令和の米騒動」は、日本人の主食である米について考える機会を提供し、改めて食料供給の大切さを認識させてくれました。

お問合せ:白馬村役場 農政課

【電話】0261-85-0766