- 発行日 :

- 自治体名 : 静岡県三島市

- 広報紙名 : 広報みしま 2025年9月号

安全・安心な水道水と、未来を見据えた水道事業の取り組みを紹介します。

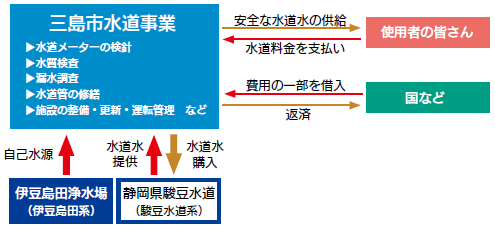

■事業を営む ~三島市水道事業について~

水道事業は、生活に欠かせない公益事業であり、地方公共団体が経営することが原則となっています。事業に必要な経費は税金ではなく、使用者の皆さんにお支払いいただく水道料金で賄うこととされています。

《独立採算制》

上水道の水源は、伊豆島田浄水場の地下水(深井戸)から取水した伊豆島田系(自己水源)と、柿田川表流水(柿田川)を水源とする県営の駿豆水道系(県水・購入)の2系統があり、おおむね国道1号から北側が伊豆島田系、南側が駿豆水道系となっています。また、山中新田地区と佐野見晴台地区のそれぞれで地下水(深井戸)から取水した水を水源とする市営簡易水道があります。

三島の「水道水」は、富士山周辺で降った雨水や雪解け水が、長い時間をかけて溶岩流をつたい、地下水や湧水となってわき出した天然の水です。

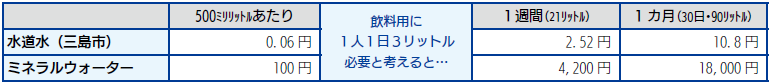

○暮らしを支える『水道水』は、とってもお得です

※ミネラルウォーターは1本100円と仮定して計算

■管理する ~厳正な基準と水質検査~

日本の水道水の安全性は、厳しい水質基準と高い浄水技術によって守られています。水道法により「水質基準項目(51項目)」が設けられており、それ以外にも水質管理上注意すべき項目として、「水質管理目標設定項目(27項目)」という区分が定められています。

○安心して飲める水道水

水道水の水質基準は、食品衛生法に基づくミネラルウォーターの水質基準よりも厳しいものとなっています。また、水質検査については『水道水質検査計画』を策定し、検査項目や頻度について細かく定めた上で実施しています。水質の状況や利用者の皆さんからの意見を参考に、毎年度計画の見直しを行い、より安全で安定した水質管理を行っています。

・毎日行う検査

市内14カ所の給水栓(蛇口)から採水して、色、濁り、味、におい、消毒のための塩素が残っているかを検査

・毎月行う検査

市内4カ所の給水栓(蛇口)から採水して、水質管理に必要な項目、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH値、味、におい、色、濁りの9項目を検査

・定期的に行う検査

取水場および市内4カ所の給水栓(蛇口)から採水して、水道法に定められた水質基準項目や水質管理目標設定項目などを検査

○有機フッ素化合物(PFOA、PFOS)は検出されていません

健康に影響がでるといわれている有機フッ素化合物の一種であるPFOA(ピーフォア)、PFOS(ピーフォス)が全国各地で検出され、県内でも、河川などから国が定める基準を超える値が検出されていますが、三島市の水道水では、「水質管理目標設定項目」検査においてこれまで検出されたことはなく、良質な水質を維持しています。

※令和8年度からは、PFOAおよびPFOSが「水質基準項目」へ移行し、検査の実施と基準の遵守が全国的な義務となります。

■届ける ~水道施設について~

近年、高度経済成長期に整備された施設の老朽化が全国的に深刻な問題となっており、老朽管からの漏水や、それに伴う道路陥没事故が発生しています。市民の皆さんの安全・安心な生活を守るためにも、計画に基づいた迅速かつ的確な水道管の更新が求められています。

○三島市の現状

三島市の水道は昭和24年に給水を開始し、今年で76年目となります。水道管は約480kmにおよび、なかでも1980年ころまでに整備された管については、老朽化が急速に進んでいます。

令和5年度末時点での老朽管率は35.1%、耐震管率は28.3%です。

多大な時間と費用が必要となる水道管の更新を、いかに効率よく行うかが喫緊の課題となっています。

○水道管路耐震化・更新計画の策定

令和7年度末までに、『水道管路耐震化・更新計画』を策定し、地震発生時においても水道施設としての機能を維持できる、安定性の高い、強靭(きょうじん)な施設構築を図ります。

最重要な基幹管路から効率的に更新していけるよう、優先順位などの決定を行い、計画的な施設の更新に努めます。

◆皆さんの所有物「給水装置」のおはなし

○「給水装置」とは?

水道管の本管から宅地などへ分岐している管(給水管)と、止水栓、メータボックス、蛇口などの給水用具のことで、そのすべてが所有者の財産となります。

※水道メータは水道事業者(市)の所有

○漏水が起きたときの修繕は?

給水装置で漏水が起きた場合、官民境界を境に修繕費用を誰が負担するのかが決まります。

宅地(民地)内:所有者が負担

道路(公道):市が負担

宅地(民地)内の漏水修繕は、三島市指定上下水道工事店協同組合【電話】977・7384まで

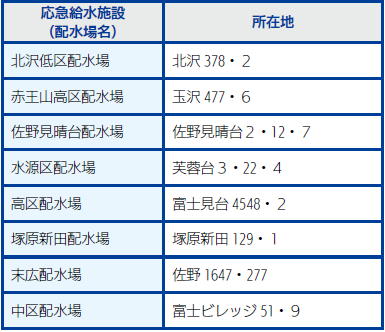

■災害発生時の応急給水について

○給水体制の整備(1)

災害時における飲料水の安定供給体制を強化するため、市内8カ所の配水場を応急給水施設として整備しています。

○給水体制の整備(2)

一度に大量の水を運搬、供給し、迅速な応急給水体制を強化するため、加圧式給水車を配備しています。

※高所にある受水槽などへの給水も可能

○家庭でできる災害対策

水道施設の計画的な更新と耐震化、また、応急復旧体制の構築に務めていますが、いざという時には、市民の皆さんの日ごろの備えが重要となります。

・飲料水と生活用水の備蓄を

非常用の飲料水はミネラルウォーター、生活用水は水道水のくみ置きなど、使い分けながら備蓄をしましょう。

水道水を備蓄する場合は、給水袋や密閉できる蓋付きの容器満杯に入れ、冷暗所で保管してください。直射日光の当たらない常温の場所で3日、冷蔵庫で10日程度を目安に入れ替えましょう。

・応急給水用に

水を受け取るための給水袋、蓋のできる清潔なポリタンクやペットボトルなどの容器を準備しておきましょう。

問合せ:水道課

【電話】983・2657