- 発行日 :

- 自治体名 : 静岡県三島市

- 広報紙名 : 広報みしま 2025年9月号

昨年は、元日の能登半島地震や8月の南海トラフ地震臨時情報の発表など、大地震や日ごろの災害に対する備えに注目が集まりました。今一度、家庭や地域で、防災対策を見直しましょう。

■個人で備える

○水、食料、生活用品の備蓄

・飲料水は、大人1人1日3リットルを目安に準備しましょう。飲料水・食料は、7日分をローリングストック法を活用しながら備蓄しましょう。

[ローリングストック法とは]

普段、家で食べている缶詰・ラーメン・ドライフードなど賞味期限が6カ月以上の食品を多めに買い、食べたら買い足し備蓄する方法です。いつも食べているものを災害時にも食べられます。

○トイレ対策

・災害時の備蓄として、見落としがちなことがトイレ対策です。能登半島地震でも、断水などにより水が流せず、トイレが不衛生な状態になってしまった場所もありました。

・自宅が無事であれば、自宅で生活ができるように、携帯トイレなどを備蓄しておきましょう。発災から1週間程度は、自分たちで乗り切るための備えが重要です。

○家族間の災害時の連絡方法を確認

・いざという時の家族の集合場所や連絡方法を話し合っておきましょう。

・災害用伝言ダイヤル(171)を利用してみましょう。毎月1日と15日は体験利用ができます。

○ハザードマップで危険度を確認

・「三島市総合防災マップ」でご自宅や勤務先などの揺れやすさや液状化などの危険度を確認しましょう。

○住宅などの耐震対策

・災害時には、自宅や塀が倒壊することにより、家族や周囲の人が命の危険にさらされたり、避難所生活をよぎなくされるなど、さまざまな問題が発生します。そのような被害を軽減するため、自宅の耐震診断と、必要に応じた補強工事を実施することが重要です。工事ができない場合は、耐震シェルターや防災ベッドといった命を守る対策をしましょう。

※詳しくは、市ホームページをご確認ください。

■地域で備える

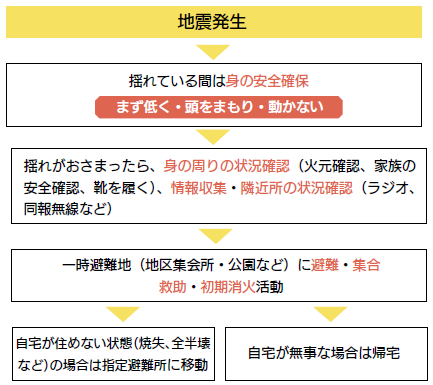

・地震が発生した際のフローを確認し、地域の一時避難地などを確認しましょう。

・災害時にひらめきは起こりません。災害時は、普段行っていることの半分しかできないと言われています。自分自身と大切な家族の命を守るため、地域の防災訓練に参加しましょう。

地震発生時の行動フロー図

※お住いの地域によって、一時避難地への集合や避難方法がフロー図と異なる場合があります。

問合せ:危機管理課

【電話】983・2751

「住宅などの耐震対策」については住宅政策課【電話】983・2644

■災害時の医療救護体制が変わります

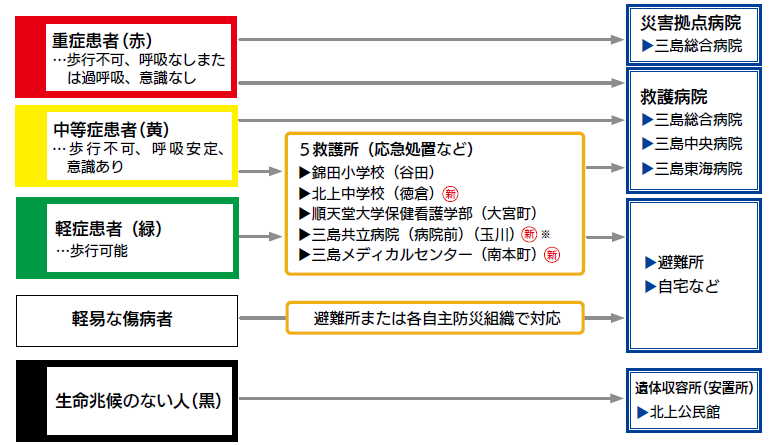

○救護所を5カ所に再編

災害時に多数発生する負傷者の治療にあたる救護体制について、これまで市内に19カ所と分散していた救護所および救護医院を、救護所5カ所に再編し、限られたスタッフや医療資器材を集約することで、効率的かつ確実な対応を図ります。(令和7年10月から)

○協力して適切な場所へ

救護所が設置されるような災害時などでは、近くの診療所や医師の自宅などに行っても治療は受けられません。119番に電話をしてもつながらないことが予想されます。そのため、皆さんで協力して傷病者を救護所などへ搬送していただく必要があります。救護所では、緊急度や重症度に応じて治療の優先度を決め、適切な処置や搬送を行います。

○日ごろからできる備えを

救護所に行っても、軽症と判断されると自宅や避難所に戻り自分たちで処置を行うこともあります。自宅や避難所で簡単な処置ができるよう、日ごろから救急箱(救護物品)の準備をお願いします。

主な救護活動の流れ(傷病者の状態に応じた搬送先)

※三島共立病院は9月1日(月)に八反畑から玉川に移転する予定で、外来開始は9月8日(月)からです。

問合せ:健康づくり課

【電話】973・3700

■総合防災訓練を実施します

日時:10月5日(日) 午前9時~11時30分

場所:

・個別訓練…市内各所

・啓発体験ブース…市民文化会館屋外広場、白滝公園、楽寿園駅前口事務所前

令和7年度の総合防災訓練は、実災害時に使用する施設を会場に実施する個別訓練(避難所開設訓練、遺体措置訓練、ボランティアセンター運営訓練など)と啓発体験ブースに分けて実施します。啓発体験ブースでは、関係団体や災害協定締結団体がさまざまなブースを出展します。ぜひご来場ください。

・来場者用の駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

・個別訓練は見学できません。

問合せ:危機管理課

【電話】983・2650