子育て 〔教育特集〕全ての子どもの幸せを願って(1)

- 1/48

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 静岡県焼津市

- 広報紙名 : 広報やいづ 2025年9月1日号

市では、全ての子どもの幸せを願って、さまざまな取り組みを行っています。

市内小中学校の教育環境整備や、全国的に増加している登校支援を要する児童生徒への支援・早期対応・未然防止など、市の取り組みをお知らせします。

▼こんなに変わった! 焼津市の小中学校

児童生徒が安心して楽しく元気に学校生活を送ることができるように小中学校の教育環境整備を進めています。

○暑い夏も寒い冬も快適 教室・体育館にエアコン設置

厳しい暑さや寒さから子どもたちを守るため、全小中学校22校の普通教室と特別教室、体育館にエアコンを設置しています。1年を通して快適に学習できます。

○きれいで明るいトイレ 校舎のトイレ洋式化

今年度末に全小中学校の校舎トイレの洋式化が完了します。学校の衛生環境の向上や児童生徒の精神的な安定などの観点から、最重要課題として令和3年度より改修を実施しています。

○火照った体をクールダウン ミストシャワーの設置

熱中症から子どもたちを守るため、全小中学校にミストシャワーを設置しました。グラウンドでの授業や昼休みなどの後に、児童生徒がミストシャワーを浴びて火照った体をクールダウンしています。

○1人1台端末を使って授業 高いパソコン活用率

小中学校では一人一人に配付されている端末を活用した授業を積極的に行っています。令和5年の文部科学省の調査結果によると、焼津市では授業でのICT機器の活用率が小中学校共に全国平均の約2倍です。

○本物の英語に直接触れる ALTが英語授業を支援

ALT(外国語指導助手)が小中学校の英語の授業に入り、サポートしています。児童生徒が本物の英語に触れながら、英語によるコミュニケーションを図り、資質・能力を伸ばすことができます。

○学習に集中できる環境づくり ロッカーなどの改修

全小中学校の老朽化した木製の椅子、机を更新しました。併せて、老朽化やサイズの不具合などがある教室ロッカーを安全で使いやすいサイズに改修を進めています。

■一人一人に寄り添う-登校支援を要する子どもたちへの支援-

「学校に足が向かない」それは今、全国で多くの子どもたちが抱える現実です。

市では、そんな登校支援を要する子どもたちが社会とつながる場をつくり、子どもやその家族の悩みに寄り添うことに力を入れています。懸命に前を向く子どもたちを応援するため、教育委員会内に専門の組織をつくり、新たな学びの場を開設して具体的な支援に努めています。

※本記事では、「不登校」という言葉がネガティブに捉えられる事を避けるため、文部科学省の記述などを除き、「登校支援を要する」と表現しています。

▼登校支援を要する子どもたちの現状

全国的に登校支援を要する子どもたちが増加しており、そのような子どもに対して、どのように教育の機会を確保していくかが課題となっています。

○全国で増加する登校支援を要する子どもたち

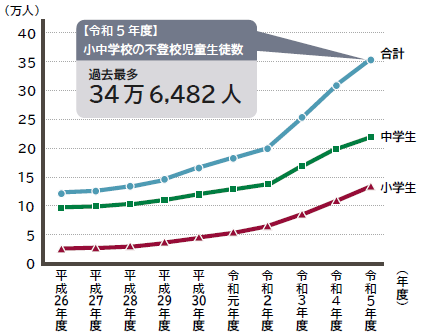

文部科学省の調査によると、「令和5年度小中学校の不登校児童生徒数」は34万6,482人となり、この10年間で3倍近くまで増加し、過去最多となりました。このうちの38.8%にあたる13万4,368人は、学校内外の専門的支援を受けていませんでした。

〔グラフ〕不登校児童生徒数の推移(全国小中学生)

・不登校とは(文部科学省の定義)

何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しない、あるいはしたくてもできない状況にあり、病気や経済的な理由以外で年間30日以上欠席した児童生徒のこと。

○集団生活で人と触れ合うことは大切なこと

子どもたちが、学校での集団生活で、多様な考え方の人に接することやコミュニケーション能力を磨くことは大切なことです。また、友達や尊敬する人を見つけることも重要です。これらは、学校で日々生活する意義の一つと言えます。

学校では全ての子どもが「学校に行きたい」と思えることが一つでも増えるよう、日々の教育活動を進めています。

○学校以外の学びの場や人と接する機会をつくる

文部科学省が発出している通知には、「不登校とは多様な要因・背景により結果として不登校状態になっているということであり、その行為を問題行動と判断してはならない」と記されています。

市も、これと同じ考えから学校以外の学びの場を置き、人と接する機会を持てるようなさまざまな取り組みをしています。

もし、お子さんの登校に関することで心配なことがありましたら、抱え込まないで、ぜひ学校や教育委員会に相談してください。