- 発行日 :

- 自治体名 : 静岡県伊豆の国市

- 広報紙名 : 広報いずのくに 令和7年7月号

新しい資格確認書は、7月中旬(8月以降に75歳になる人には誕生月の前月下旬)に郵送します。記載されている内容が正しいか確認してください。また、期限の切れた古い緑色の被保険者証は、細かく裁断するなどして処分してください。

※後期高齢者医療保険は、マイナ保険証をお持ちの被保険者にも資格確認書を郵送します。

■一部負担金の割合

一部負担金の割合は、前年中の所得・収入によって決まります。

▽3割

令和7年度の住民税課税標準額が145万円以上の被保険者と、同じ世帯の被保険者

「3割」の対象者のうち、以下のいずれかの条件に当てはまる人は、確定申告書の写しなどを添えて申請すると負担金の割合が「2割」になります

・世帯に後期高齢者医療被保険者が1人で、収入が383万円未満

・世帯に後期高齢者医療被保険者が2人以上で、収入合計額が520万円未満

・世帯に後期高齢者医療被保険者が1人で、同じ世帯にいる後期高齢者医療に加入していない70~74歳の人との収入合計額が520万円未満

▽2割

(1)~(3)に該当する被保険者

(1)3割負担の条件に当てはまらない

(2)課税所得が28万円以上

(3)次のAかBに当てはまる

A:世帯に被保険者が1人で、年金収入とその他の合計所得が200万円以上

B:世帯に被保険者が2人以上で、年金収入とその他の合計所得が320万円以上(同じ世帯の被保険者全員の合計)

▽1割

3割、2割負担のどちらにも該当しない被保険者

■保険料の決定

前年中の所得に基づき、8月に令和7年度の後期高齢者医療保険料が決定されます。

▽年間保険料計算式

所得割額(1):(被保険者の総所得金額等-43万円)×9.49%

均等割額(2):47,000円

年間保険料:(1)+(2)(賦課限度額80万円)

■限度額適用・標準負担額減額認定証

認定証は資格確認書に一本化されますので送付されません。住民税非課税世帯の被保険者は、ご注意ください。

▽古い認定証を持っている場合

区分が併記された資格確認書が交付されますので、申請の必要はありません。ただし、非課税世帯でなくなった人は併記されません。

▽古い認定証を持っていない場合

該当する場合は、資格確認書に限度区分を併記できます。対象者には、申請書を郵送しますので、国保年金課(伊豆長岡庁舎)で手続きしてください。

■保険料軽減措置

▽低所得者世帯

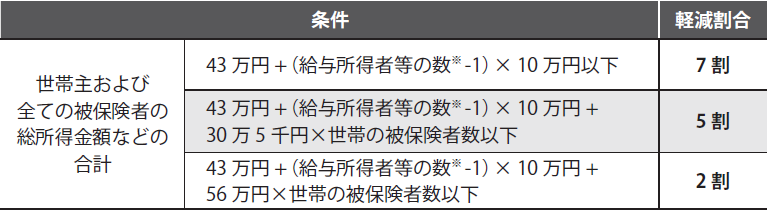

同一世帯内の全ての後期高齢者医療の被保険者と世帯主の総所得金額などの合計により、均等割額が軽減されます。下表を参照ください。

▽被扶養者

後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者だった人は、所得割額はかからず、資格取得日から2年間は均等割が5割軽減されます。

▽低所得者世帯の均等割額軽減の条件と割合

※一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金などに係る所得を有する人(公的年金などの収入金額60万円超(65歳未満)または110万円★超(65歳以上))

★公的年金に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

問合せ:国保年金課

【電話】055-948-2905