- 発行日 :

- 自治体名 : 三重県四日市市

- 広報紙名 : 広報よっかいち 9月上旬号NO.1676

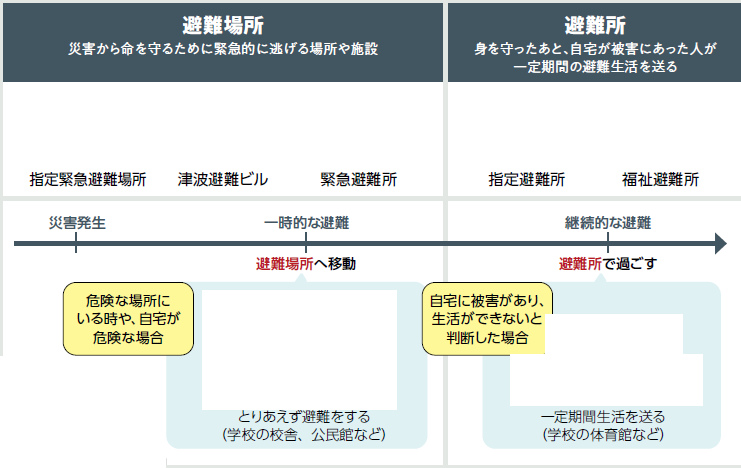

■避難先、今すぐ確認を“避難場所”と“避難所”の違い

災害発生時、現在いる場所では身の危険がある場合には迅速な避難行動が必要です。避難する場所は「避難場所」と「避難所」があり、言葉は似ていますが全く違う意味を持っています。いざというときに認識を間違えていると、命に関わることがあるため、改めて確認しましょう。

▽東日本大震災では「避難所」に逃げて亡くなった人も

平成23年に発生した東日本大震災で、岩手県釜石市にあった鵜住居(うのすまい)地区防災センターという「避難所」に、津波が押し寄せました。同センターは津波から緊急的に逃げる「避難場所」には指定されていませんでしたが、避難訓練でも利用する施設であったため、地震直後に推定200人を超える人々が避難し、多くの人が被災しました。

●災害を自分事として捉えるために

四日市市防災教育センターでは、地震が発生した場合の揺れの大きさ、津波の浸水深、洪水浸水想定区域図などの被害想定を、床に描いた本市の地図上に投影することにより、地震が起きた時にどのあたりの揺れがひどいのか、津波の浸水はどのあたりまでくるのかなどを分かりやすく説明しています。ぜひ来館し、ハザードマップと合わせて、今一度最寄りの「避難場所」を確認しましょう。

問合せ:防災教育センター

【電話】365-3119

◎この特集についてのお問い合わせ・ご意見は危機管理課

【電話】354-8119【FAX】350-3022