- 発行日 :

- 自治体名 : 京都府長岡京市

- 広報紙名 : 広報長岡京 2025年8月号

■2.もしものために、今できる「準備」を

●マイ・タイムラインを作る

大雨や台風による災害が起こったとき、「いつ・どこに・どのように避難するか」をあらかじめ決めておくことが重要です。自分の行動を時系列で整理する「マイ・タイムライン」を、台風シーズンの前に作成しておきましょう。

「いざという時は、慌てず計画通りに行動を!」

○準備するもの

・ハザードマップ

・マイ・タイムラインの台紙

・筆記用具

台紙や作成方法は市HPにも掲載中

(1)避難する場所は?

例)自宅の2階、●●小学校

(2)避難に必要な準備は?

例)常備薬の確認

子どものミルク・おむつの準備

(3)避難開始のタイミングは?

例)「高齢者等避難」で祖父が自宅の2階へ避難

(4)[プラスワン]地域住民としてできることは?

例)近所へ避難を呼びかける

(1)~(4)の順に考えてみよう!

○ここがポイント!

避難所に行くだけが避難ではありません。浸水の深さを確認した上で、自宅の上階に避難する「垂直避難」も有効です。

※詳細は本紙をご覧ください。

●避難時の持ち出し品をまとめる

スムーズに避難できるように、持ち出すものをかばんにまとめておきましょう。無理せず運べる重さにするのがポイントです。持ち出し品の例は、ハザードマップにも掲載しています。

○準備しよう!持ち出し品

・貴重品(通帳・免許証のコピーなど)

・衣類・タオル

・常備薬

・非常食・水

・懐中電灯

・ラジオ

・おむつ など

自分たちの生活に必要なものを準備しておきましょう!

●空き家や竹やぶなどの安全確認

○空き家を所有している人は…

屋根瓦やシートなど、落下しそうなもの・飛びそうなものがないかを確認しておきましょう。相談は、空き家のある自治体へ。

[乙訓地域の空き家担当]

・長岡京市…都市計画課【電話】955-9715

・向日市…公共建物整備課【電話】874-2869

・大山崎町…建設課【電話】956-2101(代表)

○竹やぶ・山林を所有している人は…

大雨や強風で倒れた竹や木、枝が道路をふさがないように、樹木の剪定(せんてい)をお願いします。個人の土地の樹木で事故が発生すると、法律で責任を問われることも。緊急時は道路管理者の判断で伐採や切断をしますが、処理費用などは後日所有者に請求します。

問合せ:道路・河川課 管理係

【電話】955-9522【FAX】951-5410

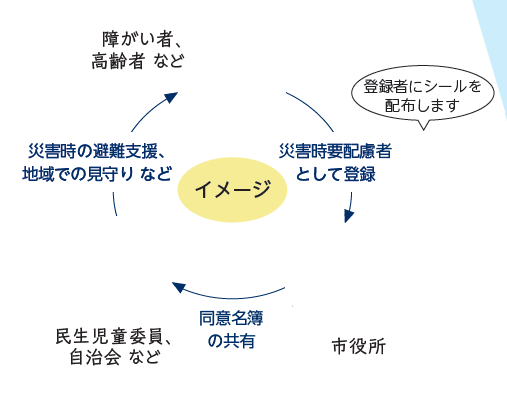

●「災害時にともに助けあう制度」への登録

高齢者や障がい者など、災害時に1人で避難することが難しい人(災害時要配慮者)が登録し、その情報を避難支援や地域での見守りなどに活用する制度です。

○8月15日(金)までに回答を

今年度新たに対象となる人へ、確認書を送ります。災害時要配慮者として登録するかどうかを回答してください。

対象:要介護3以上の認定を受けた人、障がい者手帳の認定を受けた人など

回答:8月15日(金)までに、下記いずれかで

(1)確認書を返送

(2)確認書のQRから市公式LINEで

*確認書が届かない人も登録できます。詳しくは上記へ。

問合せ:地域福祉連携室 地域福祉係

【電話】955-9516【FAX】951-7739

●民間との連携を進めています

災害時に物資供給や運搬を速やかに行うため、市は民間との連携を進めています。昨年12月以降、7つの協定を締結しました。

R6.12月…

フォークリフト等の支援に関する協定(三菱ロジスネクスト株式会社)

R7.2月…

物資調達に関する協定(スギホールディングス株式会社)

物資の供給等に関する協定(株式会社工進)

物資供給に関する協定(NPO法人コメリ災害対策センター)

R7.4月…

一時避難施設としての使用に関する協定(株式会社マツモト)

一時避難施設としての使用に関する協定(上新電機株式会社)

R7.5月…

物資の供給に関する協定(プラス株式会社、株式会社西文堂)

■3.参加して、読んで、楽しく「学ぶ」

●市商工会女性部が開催「防災フェア」

起震車や消防車が集合!消火器の使い方や消防服の着用を体験したり、セミナーやステージを満喫したり、子どもから大人まで楽しめます。キッチンカーや模擬店、能登物産展も。

日時:8月23日(土)午前9時~午後3時

(体験・物販などは午後2時ごろまで)

場所:産業文化会館

問合せ:市商工会 女性部

【電話】951-8029【FAX】958-2473

●消防署の役割や働く人の思いを知る

市の魅力を発信するサイト

「SENSE NAGAOKAKYO(センス ナガオカキョウ)」で関連記事を公開しています。スマホやパソコンで、手軽に読んでみませんか。

問合せ:広報発信課 広報戦略担当

【電話】955-9660【FAX】955-9703

いざという時に自分と周りの人を守るため、日頃から備えておくことが大切です。まずは「知って」、今できることを「準備」して、そして楽しく「学んで」、いつでも落ち着いて行動できるようにしておきましょう。

問合せ:防災・安全推進室 防災・危機管理担当

【電話】955-9661【FAX】951-5410