- 発行日 :

- 自治体名 : 大阪府守口市

- 広報紙名 : 広報もりぐち 令和7年7月号 No.1546

■後期高齢者医療保険料が決定

令和7年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書および納入通知書を7月中旬ごろに被保険者に郵送します。

保険料の納入方法は、年金から保険料を天引きする特別徴収と、納付書や口座振替※などで納める普通徴収があります。

年度途中に被保険者になった人は、資格を取得した月から月割で保険料を納めます。

※令和7年度から口座振替日が月末になりました。

◇令和6年度・7年度の後期高齢者医療制度の保険料

年間の保険料(限度額80万円)=均等割額 被保険者1人当たり57,172円+所得割額 賦課のもととなる所得金額〔総所得金額等※1-基礎控除額※2〕×所得割率11.75%

※1 総所得金額等=収入額-控除額

控除額…公的年金等控除額、給与所得控除額、所得金額調整控除額、必要経費などのことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。

※2 基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額になります。

(例…前年の合計所得金額が2‚400万円以下の場合、43万円)

注意事項:転入などにより所得金額がわからない場合、均等割額を保険料として決定します。転入前の市区町村などへの照会により所得金額がわかれば再計算をし、翌月以降に保険料が変更となる場合があります。

修正申告などにより所得などに変更があった場合、さかのぼって保険料額などが変更となる場合がありますので、保険課に連絡してください。

■後期高齢者医療保険料の軽減判定基準

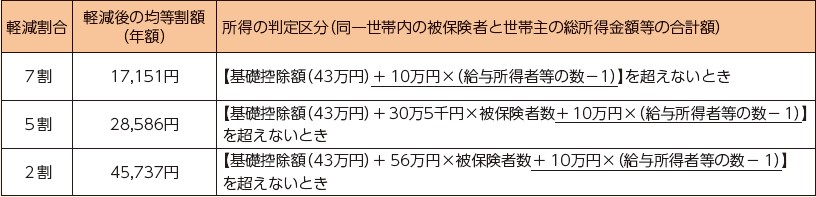

令和7年度の後期高齢者医療保険料を軽減する所得判定基準は下表のとおりです。

また、後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険などの被扶養者であった人は、当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額の5割が軽減されます。この軽減の手続きをされていない場合は、保険課で届け出をしてください。ただし、世帯の所得に応じた均等割額の軽減を受けられている人のうち7割軽減に該当する人については、均等割額の軽減割合は7割軽減が適用されます。

◇均等割額軽減措置判定基準

■後期高齢者医療資格確認書を送付

令和7年8月から、後期高齢者医療資格確認書が“桃色”に変わります。

新しい資格確認書は、7月末までに送付します。有効期限は令和8年7月31日までです。新しい資格確認書(桃色)は、届いたときから使用できます。医療機関などで受診する際に、マイナ保険証を利用しない場合は、資格確認書を窓口で提示してください。

また、現在お持ちの保険証または資格確認書(薄緑色)の有効期限は、令和7年7月31日までとなっており、それ以後は使用できませんので、新しい資格確認書(桃色)が届きましたら、破棄または保険課に返却してください。

令和8年7月31日まではマイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を交付します。

令和6年12月1日以前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を持っている人、および令和6年12月2日以降に併記の申請をした人には、資格確認書に限度区分が併記されます。新たに併記を希望する場合は、申請が必要です。申請には本人確認書類が必要です。

資格確認書の裏面で臓器提供の意思表示ができます。

■医療機関などの窓口での自己負担割合について

一般および住民税非課税世帯の人の医療機関での自己負担割合は、1割です。一定以上の所得のある人は、現役並み所得者(自己負担割合3割)を除き、2割です。

詳しくは、新しい資格確認書に同封された後期高齢者医療制度のしおりをご覧ください。

問合せ:

各種届出に関すること…保険課【電話】06-6992-1545

制度全般に関すること…大阪府後期高齢者医療広域連合【電話】06-4790-2028