- 発行日 :

- 自治体名 : 大阪府摂津市

- 広報紙名 : 広報せっつ 令和7年6月1日号

■国立健康・栄養研究所×摂津市

市民の健康・栄養とウェルビーイングに関する縦断調査(摂津スタディ)結果

第3弾 社会とのつながり

◆ご近所付き合いのススメ

昨年(令和6年)の2月~4月に18歳以上の市民へ実施したアンケート(摂津スタディ)で、1万4千人を超える回答がありました。

摂津スタディの結果について、第3弾では「社会とのつながり」に関する結果をお知らせします。

第1弾「運動」広報せっつ R6.10月号

第2弾「栄養・食生活」広報せっつ R7.2月号

※QRコードは本紙をご覧ください。

◇孤立死の現状

今年4月に内閣府が発表した推計によると、「孤立死」をした人の数は2万1千856人に上りました。孤立死とは、生前社会的に孤立しており、自宅で誰にもみとられることなく亡くなった場合を指します。この調査では、幅広い年齢層などを対象とし、死後8日以上経過して発見された場合を「孤立死」として数えています。男女別に見てみると、「孤立死」に該当するケースは、女性で4千466人だったのに対し、男性では1万7千364人と女性に比べて約4倍多い結果でした。これは、社会とのつながりに男女差があることを示唆しています。

◇摂津スタディから見る近所付き合いの状況

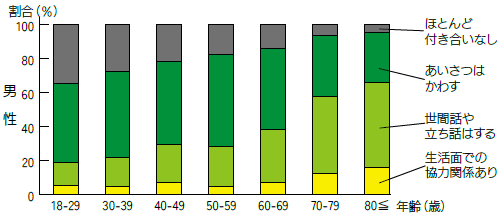

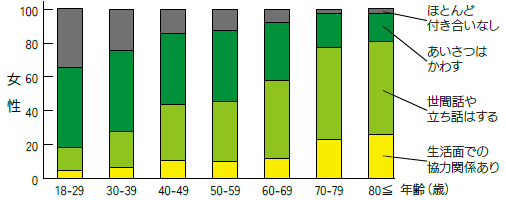

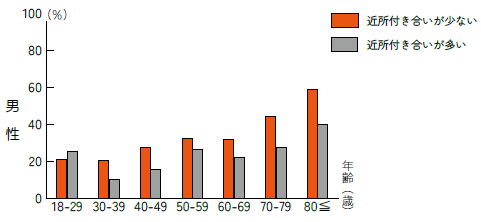

社会とのつながりとは、人と人との関係性や、社会や集団の中で影響を与え合うことを指します。皆さまは、社会とのつながりと言われて何を想像するでしょうか?仕事、自治会・町会、趣味・サークル、最近では推し活などが頭に浮かんでくるかもしれません。そのような中で、近所付き合いは最も身近(素朴)なものの一つと考えることができます。年代別に近隣住民との付き合い方を見てみると、男女ともに世代が高くなるにつれ、親密な傾向であることがはっきりと示され、その傾向は男性よりも女性で明らかでした(図1)。

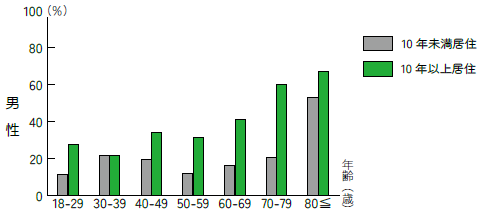

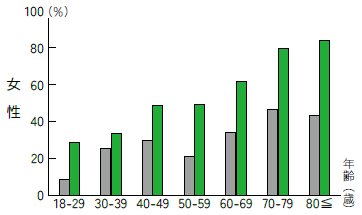

さらに居住年数別(10年未満/10年以上)で見てみると、10年以上市内に住む人は、近所付き合いが多い人(「生活面での協力関係あり」、「世間話や立ち話はする」と回答した人)の割合が高い結果となりました。

一方で、30歳代の男性は、居住年数によって近所付き合いの親密さに違いはないという結果でした(図2)。

(図1)近隣住民との付き合い方

(図2)近所付き合いが多い人の割合

ポイント:

・10年以上市内に住んでいる人は、近所付き合いが多い

・30歳代男性は、居住年数によって近所付き合いの親密さに違いはない

◇近所付き合い減でフレイルの割合高く

フレイルとは、年を取るにつれて身体の機能が衰えはじめる状態のことです。この状態は高齢期だけでなく、働く世代にも課題であることがわかってきています。「運動」「栄養」「口腔」「社会・心理」の4つの機能が低下して起こると言われています。

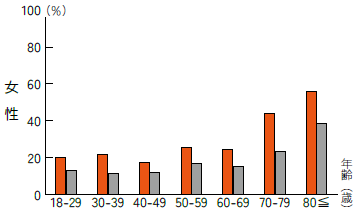

世代別に近所付き合いの多い人、少ない人(「あいさつはかわす」、「ほとんど付き合いなし」と回答した人)によってフレイルと判定される人がどのくらい違うかを検討したところ、男女ともに近所付き合いが少ない人は近所付き合いが多い人よりもフレイルと判定される人の割合が高い結果となりました(図3)。その差は高齢であればあるほどはっきりと見られるものの、若い世代(特に女性)でも同様の傾向が見られました。

(図3)フレイルと判定される人の割合

ポイント:

・近所付き合いが少ない人は、フレイルと判定される人が多い

・高齢者のみならず、若い世代(特に女性)でも同様の傾向が認められた

◆ご近所付き合いはあいさつから

今回の結果は、近所付き合いが少ない人はフレイルと判定される人の割合が高かったという結果を示すものでした。近所付き合いと健康づくりは、一見関係がなさそうにも見えますが、近所付き合いをはじめ、地域の活動や集まりへの参加は、フレイル対策につながることが知られています。近所付き合いが少ない人は、まずはご近所との「あいさつ」から始めてみてはいかがでしょうか。

国立健康・栄養研究所では、今後市民の皆さまに健康・運動・栄養などに関する追加調査をご案内する予定です。引き続きご協力をお願いします。

地域の活動は「イベントナビ」から検索

摂津スタディのホームページはこちらへ

※QRコードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:保健福祉課、国立健康・栄養研究所

【電話】090-9867-6384(平日午前10時~午後3時)