- 発行日 :

- 自治体名 : 広島県江田島市

- 広報紙名 : 広報えたじま 第252号(令和7年10月号)

認知症について考えてみよう!~そのイメージを変えていこう!新しい認知症観~

認知症とともに生きる

■認知症は身近な病気の1つ

認知症は誰もがなる可能性のある身近な病気です。予防や早期発見・早期治療も大切ですが、認知症になっても安心して暮らせる地域づくりが必要です。

令和7年8月1日時点の本市の65歳以上の人口は9,210人(高齢化率45.5%)。そのうち、904人、およそ10人に1人が認知症の症状がある高齢者となっています。(介護保険の要介護認定データを参照としていますので、実数ではありません。)

■新しい認知症観とは?

「新しい認知症観」とは、「認知症になったら何もできなくなるのではなく、認知症になってからも、一人一人が個人としてできること・やりたいことがあり、住み慣れた地域で仲間等とつながりながら、希望を持って自分らしく暮らし続けることができる」という考え方のことです。令和6年(2024年)に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行され、基本理念として示されています。

「認知症」って聞くと「新しいことを忘れて、古いことのほうを覚えている」というイメージが強いな。外に出かけて帰る道がわからなくなるような話を聞いたり…怒りやすくなったり…。

一般的にはそのように思われているかもしれないね。でも、実際に認知症の人の話を聞くとこう言っているよ。「何もわからなくなったり、何もできなくなるわけではありません。新しいことに挑戦できるし、新しいことを覚えることもできます。」

「病気や生きづらさはあっても、自分らしく楽しく暮らせている。」「支えられるだけではありません。家族や地域のために役にたてることだってあります。」とポジティブな言葉が多いですよね。

そうですね。認知症と言っても、症状の現れ方や進行具合は人それぞれ。それなのに偏った思い込みがあると、認知症の人やその家族が医療サービスや社会からのサポートに対して消極的になって、診断や治療の遅れにつながってしまうこともあるよね。

だからこそ古い認知症観に縛られず、私たち一人一人が新しい認知症観を持つようになれば、偏見や誤解も減ることが期待できるし、認知症の人やその家族は認知症であることを周囲に伝えやすくなりますね。みんなが、新しい認知症観を持つことが大切ということですね。

では、認知症の人が希望を持って暮らせる江田島市を目指して、今はどのような取組が行われているのでしょうか。

■市でどんなことをしているか知りたい

9月から市内の公共施設に認知症パネルを設置し、巡回しています。10月は江田島図書館に設置しています。

本紙写真は昨年の様子で、認知症についての本も設置しています。

■認知症のことを話し合ってみたい~居場所づくり・交流の場~

認知症カフェは、認知症の人やその家族、地域住民、介護や福祉の専門職など誰でも、気軽に集える場所です。毎月市内5か所で開催しています。様々な行事や悩みごとの相談や認知症について学び、考えることができます。気軽に参加してみてください。(詳しくは本紙25ページ)

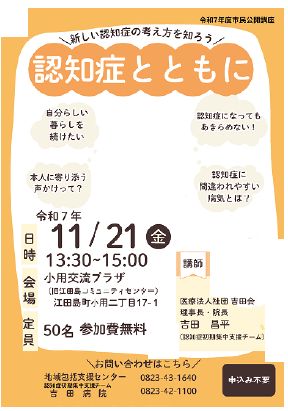

■広く認知症のことを知りたい~市民公開講座を開催します~

■仲間と一緒に認知症を学んでみたい

市では地域に出向き、認知症をテーマにまちづくり出前講座を実施しています。認知症を正しく理解し、地域で支えることを学ぶ「認知症サポーター養成講座」の他、要望に応じて開催しますので、お問い合わせください。

9月10日(水)には、鹿川小学校6年生が、講座を受講し、認知症サポーターになりました。今回は、大塚製薬と共催し、認知症の方やその家族の気持ちをVRで体感し、接し方について学びました。受講後は、鹿川交流プラザで月1回開催している虹カフェに参加し、地域の方々と交流しました。

■認知症のことで専門医師に相談してみたい

認知症が心配される時、専門の医師にかかりたいけど、どうしたらよいかわからない時や、本人の同意が得られない時には、年に4回各町を巡回するもの忘れ相談会や専門医と連携した認知症初期集中支援チームなどがありますので、ご相談ください。

■家族が道に迷ってしまう心配がある時に

帰り道が分からなくなって困った時のために、衣類や持ち物にQRコードのついたシールを貼り、そのQRコードを読み込むことで「発見者」から「事前に登録された家族等」に発見情報がメールで届き、連絡を取ることができます。

認知症の人が住み慣れた地域で暮らしていくためには、本人や家族、行政だけが取り組むものではありません。地域の方の理解を深めることで、本人や家族が相談しやすい環境を作ることができます。認知症に限らず、困っている人に声を掛ける、手助けする、そんな理解の輪を広げて安心して住みやすい地域を目指しましょう。

問合せ:高齢介護課(地域包括支援センター)

【電話】0823-43-1640