- 発行日 :

- 自治体名 : 愛媛県上島町

- 広報紙名 : 広報かみじま 2025年9月号

■タマネギの生育障害

タマネギを栽培したことのある方は「とう立ち(ねぎ坊主)」した、一皮むくと「球が分球」していた、「球が小さい」などという経験があると思います。近年の暖冬や冬季の少雨などの気候変動による影響もあると思います。今回はタマネギの生理生態の観点から生育障害の対策について解説します。

〔1〕タマネギの生育特性と生育障害

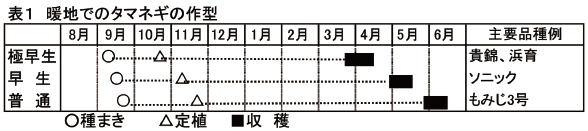

タマネギは日長と温度に反応して生育します(図1参照)。その反応は品種により異なり、極早生品種は晩生品種に比べ気温や日長の感応が早く、玉の肥大が早まります。通常、暖地のタマネギは秋に植え付けて冬の低温を経過して春先から急激に成長して結球します。種から苗を育てる場合、苗を購入して植え付ける場合の時期の目安は表1を参照してください。

生育異常は苗の品質や植え付け時期、定植後の気象、肥培管理などが原因で発生します。「とう立ち」は不時抽苔(ふじちゅうたい)と呼ばれ一定の大きさに育った苗が低温に一定期間あうと花芽ができて収穫前に抽苔(ねぎ坊主の発生)します。抽苔した株の球は肥大が悪く、可食部が少なく品質が低下します。また、生育初期からの肥料不足は花芽分化を助長するので基肥(植付け前の肥料)は過不足なく施用しましょう。分球の発生原因は、老化した大苗の定植や極度の乾燥や石灰質肥料の過剰施用によるホウ素(微量要素)欠乏で起こりやすくなります。

さらに、近年、暖冬で雨が多い年には「べと病」の発生が増加傾向にあり、減収要因になることがあります。苗の時期に感染した全身罹病(りびょう)株(写真1参照)が伝染源となり茎葉が繁茂する春に雨が多い年には大発生することがあります。病原菌は土に残るので前年に発生した畑での連作は避けましょう。発病株は球の肥大が悪くなり収穫後の腐敗が増加します。

〔2〕タマネギの生育障害対策

(1)とう立ち(ねぎ坊主)、分球

定植時の大苗は球の肥大が良い反面、とう立ちや分球が増加するリスクが高まります。中庸な苗を適期に定植することが重要で、種の早撒きや極端な大苗の購入は避け、定植時期を早めないようにしましょう。植付け地は、石灰資材、施肥の過剰施用を避け、寒くなるまでに根張をするよう深く耕すと良いでしょう。マルチ栽培は雑草対策と土壌水分の保持により球の肥大が良くなります。

(2)施肥の注意

極早生種では12月頃から2月まで、早生・晩生品種は1月頃から3月頃までの間、月に1回程度追肥を行います。肥料を遅くまでやる、施肥量が多いと首の太い締まりのない貯蔵性の悪い球になるので止め肥の時期、施肥量に注意しましょう。マルチ栽培は緩効性の肥料を使用するとよいでしょう。冬は気温が低くても無降雨期間が長く、土の乾燥が続く場合は潅水を行うことも必要です。

(3)べと病対策

2月~3月頃に写真1のような明らかに生育の悪い葉が黄色い株(全身罹病株)があれば抜き取り園外に出します。べと病の症状は、葉身に黄白色のぼんやりした粉末を吹いた病状が見られ、発生株は葉身が折れて球の肥大も悪くなります。発病株の早期の抜き取りと3月頃からジマンダイセンやダコニールなどの殺菌剤で予防散布を行うと効果的です。

〔3〕最後に

ここ数年、夏の酷暑で秋の訪れが遅く、秋から冬は乾季のように雨が少ない天候となることが多くなりました。こうした気象の変化から今までどおりに作物を栽培しても同じようにできなかったり病害虫被害で全滅したりということがあります。基本に立ち返り、作物の特徴や生育の変化をよく観察して異常気象に負けない野菜作りに努めてください。

※詳細は本紙をご覧ください。