- 発行日 :

- 自治体名 : 熊本県上天草市

- 広報紙名 : 広報上天草 令和7年9月号

■認知症とは

▽認知症ってどんなもの?

認知症とは、記憶や判断力、理解力などの認知機能が変化し、日常生活に支障が出る状態を指します。高齢者に多く見られますが、若年層にも起こることがあり、誰にでも起こりうる身近な変化です。

▽主な認知症の種類

・アルツハイマー型認知症:記憶障害から始まり、徐々に判断力や時間・場所の感覚が失われます。

・脳血管性認知症:脳梗塞などが原因で、段階的に症状が進行します。

・レビー小体型認知症:幻視や手足の震えなど、身体症状も伴います。

・前頭側頭型認知症:感情や行動のコントロールが難しくなります。

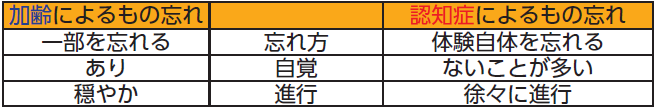

▽加齢によるもの忘れとの違い

加齢によるもの忘れと認知症によるもの忘れの違いを比較してみましょう。

▽早期発見が大切です

「最近、同じことを何度も言う」「道に迷うことが増えた」などの変化に気づいたら、早めに専門機関へ相談しましょう。認知症は、早期に対応することで、本人らしい生活を長く続けることができます。

▽認知症になっても、安心して暮らせる上天草市へ

認知症は、誰もがなる可能性のある身近なものです。2024年に施行された「認知症基本法」は、認知症の人が希望を持って、自分らしく暮らし続けられる社会を目指しています。

この法律では、認知症の人の「声」や「思い」を大切にし、本人の意思を尊重することが基本です。医療や介護だけでなく、地域の人たちが支え合う「共生社会」の実現が求められています。

市町村には、認知症の人や家族の立場に寄り添った地域づくりが期待されています。上天草市でも、少しずつ、そうした声に耳を傾けながら、安心して暮らせる地域づくりを進めていきます。

現在、全国の認知症の人は約620万人、軽度認知障害(MCI)の人は約470万人と推計されています(厚生労働省2024年発表)。認知症は「特別なこと」ではなく、「みんなのこと」。地域全体で、やさしくつながるまちづくりを進めていきましょう。

■専門職が考える「認知症とともに生きる社会」

▽認知症になっても暮らしやすい地域をつくりたい

認知症地域支援推進員 上天草社会福祉協議会 渡邊健一さん

皆さんは「認知症地域支援推進員」という仕事をご存じでしょうか。上天草市では、私が認知症地域支援推進員として、認知症の人やご家族が安心して暮らせる地域づくりを進めています。

私の仕事は、医療・介護・福祉などの多職種が連携する体制を整えたり、認知症サポーターの活動を支えたり、認知症カフェを運営したりと、地域全体で支える仕組みをつくることです。最近では、認知症に対する考え方も変わってきました。できないことに注目するのではなく、その人らしさやできることを大切にする「新しい認知症観」が広がっています。認知症になっても、地域の一員として役割を持ち、笑顔暮らすことは十分に可能です。

そのためには、地域の皆さんの理解と協力が欠かせません。「ちょっと気になるな」と思ったときに、そっと見守ったり、声をかけたりするだけでも、大きな支えになります。地域には誰もが気軽に参加できる認知症カフェもありますので、ぜひお越しください。

認知症は誰にとっても身近なテーマです。特別なことではなく、地域で支え合うこととして、皆さんと一緒に考えていけたら嬉しいです。

▽認知症とともに生きる社会へ~“できる”を支える共生社会の実現のために~

上天草総合病院病院長 脇田富雄さん

「認知症になると何もできなくなる」という誤解が、まだ社会には残っています。しかし実際には、認知症と診断されても、すべてができなくなるわけではありません。日常生活の中でできることはたくさんありますし、適切な支援や環境があれば、本人の力を十分に発揮することができます。認知症を「できない病」ではなく「できる力を支える病」へと視点を変えることこそが、誰もが安心して暮らせる共生社会の出発点となります。

私たち医療者は、診断や治療だけでなく、本人やご家族の不安に寄り添い、生活全体を支える役割を担っています。しかし、医療だけでは限界があります。認知症とともに生きる社会を実現するには、地域全体の力が必要です。認知症は特別な人の問題ではなく、みんなの暮らしの一部であるという意識で、医療・福祉・地域が連携し、本人の意思を尊重する支援・家族の負担の軽減を続けることで、共生社会は現実のものになります。

認知症は、決して「終わり」ではありません。むしろ、支え合いながら新たな関係性や生き方を築いていける「始まり」でもあります。私たち一人ひとりが理解を深め、行動することで、「認知症とともに生きる社会」は必ず実現できます。ともに支え合い、誰もが安心して暮らせるまちを私たちの手でつくっていきましょう。