くらし 防災特集 守りたい命のために(1)

- 1/20

- 次の記事

- 発行日 :

- 自治体名 : 熊本県湯前町

- 広報紙名 : 広報ゆのまえ 2025年9月号

■「防災」を見つめなおす

大正12(1923)年9月1日に発生した「関東大震災」は、死者・行方不明者10万5千人あまりという大きな被害をもたらしました。この震災を教訓として、一人一人の防災対策の重要性を広く国民に理解してもらうため、国は9月1日を「防災の日」と定めました。

いつ発生するかわからない災害から身を守るには「日ごろの備え」と「早めの避難」が重要。防災の日を迎えた今、自分の命を守るために必要なことを見つめなおしましょう。

■発生の可能性が高い災害

本町は人吉盆地南縁断層地震や南海トラフ巨大地震の被害想定地域に含まれていて、震度5強以上の揺れが想定されています。地震だけでなく、大雨による土砂くずれや中小河川・溝の氾濫などといった水害にも注意が必要な地域となっています。

■家庭でできる防災対策

家庭でできる防災対策には(1)備蓄品の準備や(2)家具類の転倒・落下・移動防止、(3)避難場所と避難経路の確認などがあります。

(1)備蓄品の準備

備蓄品とは災害や緊急事態に備えて、事前に準備・蓄えておく物資のこと。食料や水、医薬品、生活必需品が主なものとなっています。備蓄する量は最低でも3日分、できれば1週間分が目標。消費期限があるものが多いので「ロ※ーリングストック法」を使って廃棄を減らすことも心がけましょう。

※ローリングストック法…少し多めに買い置きし、普段の生活で消費した分を買い足していくことで常に一定量を備蓄する方法。消費期限が近いものから消費していくことで廃棄を減らすことができる

(2)家具類の転倒・落下・移動防止

近年の地震による負傷者の30~50パーセントは、家具類の転倒・落下・移動が原因となっています。納戸(なんど)やクローゼットなどに収納して、できるだけ生活空間に家具類を置かないようにしましょう。収納が難しいときは金具や突っ張り棒、粘着シート、移動防止ベルトなどを使ってしっかりと固定するのも有効。家具類の対策に加え、ガラスに飛散防止フィルムを貼るなどの対策も行いましょう。

また、対策しても転倒・落下・移動が100パーセント起きないわけではありません。ドアや避難経路が家具類でふさがれることがないように、家具配置のレイアウトを工夫することも大切です。

(3)避難場所と避難経路の確認

いざ災害が起きたとき、あわてずに避難するために防災マップで避難場所と避難経路を確認しておきましょう。想定している避難経路に危険な場所がないかの確認も行い、回り道を考えておくことも安全な避難につながります。

■震度とゆれの状況※5弱~

▽震度5弱

棚の食器や本が落ちることがあり、多くの人が恐怖を感じて、身の安全を守ろうとする

▽震度5強

重い家具など固定していない家具が倒れることがあり、ものにつかまらないと歩くことが難しい

▽震度6弱

固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものもある/立っていることが困難になる

▽震度6強

耐震性の低い木造建築物の倒壊が増え、立っていることができず這(は)わないと動けない

▽震度7

耐震性の低い鉄筋コンクリートの建物の倒壊が増える/揺れにほんろうされて動くこともできなくなる

■情報を確認し、早めに避難

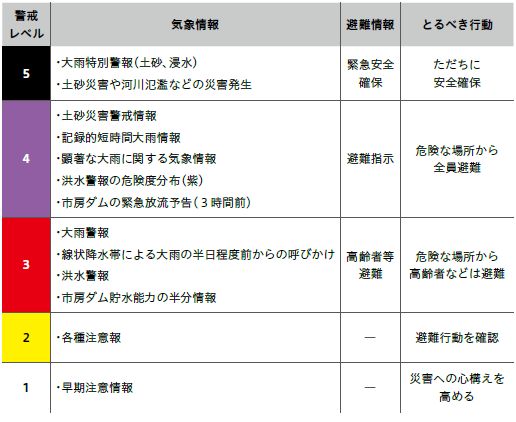

まちが発表する情報に、高齢者等避難・避難指示・緊急安全確保といった「避難情報」があります。この情報は気象庁などが発表する、大雨警報や土砂災害警戒情報などの「防災気象情報」をもとに発表しています。これらの情報は防災無線だけでなくテレビやインターネットなどでも確認できるので、災害発生のおそれがあるときには何らかの情報が発表されていないか確認する癖をつけましょう。

夜間の避難は危険ですので、気象情報の発表を待たずに避難情報を発表することもあります。「避難したのに何も起きなかった」=「無駄な避難だった」ではありません。天候の急変も多くなっていますので、空振りを恐れずに早めの避難をお願いします。

▽「気象情報」と「とるべき行動」

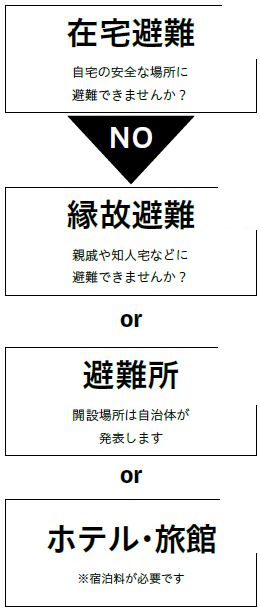

▽避難場所の選択方法