- 発行日 :

- 自治体名 : 宮崎県西都市

- 広報紙名 : 広報さいと 2025年7月号

国民健康保険に加入してる方は、さまざまな給付を受けることができます。

今回はその内容についてご案内します。

■高額療養費

被保険者の皆さんが病気やケガなどによる治療や入院で高額な医療費がかかったとき、その負担を軽減するための制度です。

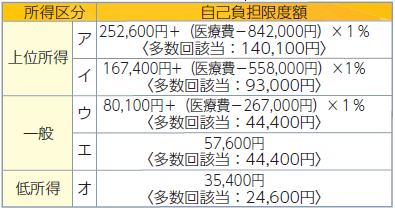

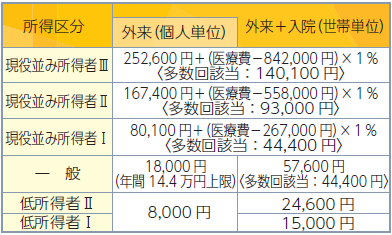

国保では、1カ月あたりの医療費の自己負担限度額が世帯の所得に応じて定められており(表1・2)、この限度額を超えた場合に高額療養費として払い戻しがあります。

対象となった場合には、診療月の2カ月後(病院からの請求によっては遅れることもあります)に、健康ほけん課から案内の通知が届きます。案内が届いたら早めに手続きをお願いします。

表1)70歳未満の1カ月あたりの自己負担限度額

表2)70歳~74歳までの1カ月あたりの自己負担限度額

※月ごとの受診について計算し、保険診療対象外の費用と入院時の食事代は除きます。

※70歳未満は、レセプト単位で自己負担額21,000円以上の分が合算できます。

※多数回該当:過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回あった場合の4回目以降の限度額

▽70~74歳の方は、郵送での申請ができます!

70~74歳の被保険者が高額療養費を申請する際の負担を軽減するため、対象の世帯に健康ほけん課から申請書を同封した案内通知をお送りしています。申請書が届いたら、必要事項を記入・押印して健康ほけん課に返送してください。

注)同じ世帯に70歳未満の支給対象者がいる場合は該当しません。

▽自己負担限度額とは?

国保では、1カ月あたりの医療費の限度額が右の表1・2のように決まっています。

なお、70歳未満の方と、70~74歳の方では自己負担限度額の区分や高額療養費の計算方法が異なります。

■限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)

入院や外来診療で、あらかじめ医療費が高くなると分かっている場合には、事前に「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、支払いが限度額までで済む方法があります。

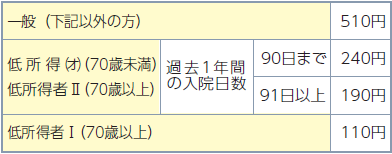

70歳未満で所得区分が「上位所得・一般」の方、および70歳以上で所得区分が「現役並み所得者I・II」の方には「限度額認定証」、低所得(住民税非課税)世帯の方には入院する場合に1食あたりの食事代(表3の標準負担額)の減額も受けられる「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。

なお、91日以上の入院による食事代の減額には、マイナ保険証であっても、必ず健康ほけん課で申請が必要です。ご注意ください。

▽マイナ保険証を利用すれば限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

表3)入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

※令和7年4月以降