- 発行日 :

- 自治体名 : 宮崎県西都市

- 広報紙名 : 広報さいと 2025年8月号

保険税は大切な財源です!

国民健康保険(以下「国保」)は、安心して医療を受けられるよう加入者(被保険者)の皆さんが国民健康保険税(以下「保険税」)を出し合って、医療費に充てる助け合いの制度です。

その年度に予測される国保にかかる事業費から、国や県からの補助金などを差し引いた額が、納めていただく保険税となります。

■保険税の決まり方

国保は平成29年度までは市町村単位で財政運営を行っており、西都市の医療費などに基づき税率を定めていましたが、平成30年度からは都道府県が財政運営を行っております。

そのため、宮崎県の医療費などに基づく国保事業費納付金を県に支払うため、各市町村ごとに税率を定め、徴収する方式になっています。

本年度も、国保事業費納付金の額と国保被保険者の所得などを勘案して、保険税率などを決定しました。

■保険税の計算方法

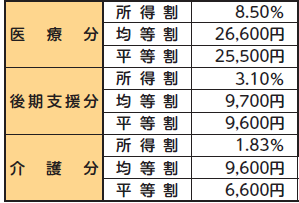

保険税は、国保の医療費負担としての基礎課税額(医療分)、75歳以上の高齢者医療を支援する後期高齢者支援金等課税額(後期支援分)、40歳以上65歳未満の方に負担していただく介護納付金課税額(介護分)の3つで構成されています。これらを、所得に応じて算定する所得割、被保険者1人ずつに課される均等割、世帯に課される平等割の3つの項目で算定し、その合計額が1世帯当たりの保険税額となります。

保険税は世帯単位で計算されるため、世帯主が職場の健康保険などに加入していても、同じ世帯に国保の被保険者がいる場合は、世帯主に課税されます。

■保険税率について

令和7年度の税率は、医療分・後期支援分・介護分のそれぞれの項目で据え置きとなりました。令和元年度から保険税率などの変更はありません。

令和7年度の保険税率など

〔保険税の試算例〕今回決まった税率を基に、2つのモデルケースで保険税を算出しました。

モデル1

夫:42歳給与収入400万円

妻:38歳収入なし

子ども:2人(小学生)

モデル2

夫:66歳年金収入160万円

妻:63歳パート収入100万円

※5割減世帯

■負担軽減措置と課税限度額について

保険税には、被保険者一人一人にかかる「均等割」と世帯にかかる「平等割」がありますが、次のような軽減措置があります。

(1)未就学児に係る均等割の額には5割の軽減が適用されます。

(2)一定の所得以下の世帯には、その所得に応じて7割・5割・2割のいずれかの軽減を行う措置があり、(1)の軽減と重ねて適用が可能です。

(3)被保険者の方が妊娠85日以上の出産(死産・流産や人工中絶を含む)の場合、当該被保険者に係る4カ月(多胎児の場合は6カ月)分の均等割分が減額されます。適用には申請が必要です。

なお、(2)の軽減を受けるためには、世帯主および国保被保険者全員の所得の申告が必要です。

保険税の課税限度額(年間の保険税の最高額)については、医療分が66万円(前年比1万円増)、後期支援分が26万円(前年比2万円増)、介護分が17万円の合計109万円(前年比3万円増)となっており、昨年度から限度額が引き上げられました。

なお、雇用先の都合による退職に伴い国保に加入した場合や、災害の被災者となった場合には、保険税の減免措置の対象となることがありますので、ご相談ください。

■保険税の納付方法と納期内納付のお願い

保険税の納付方法には、便利な口座振替、スマートフォン決済のほか、納付書での納付があります。

口座振替は、金融機関での事前の申し込みが必要で、振替日は納期月の26日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)です。 納付書の場合は、市内にある金融機関(ゆうちょ銀行は沖縄を除く九州管内に限る)の本支店の窓口やコンビニエンスストアで現金納付できます。

また、年金受給者の方で条件に該当する場合は、年金から差し引く方法での納付になります。

保険税は皆さんの医療費を支える大切な財源です。納めていただけない場合には、医療費をいったん全額自己負担していただく特別療養費の支給措置や、財産の差し押さえといった滞納処分を行う場合がありますので、納期内の納付をお願いします。

また、災害や病気など、特別な事情で納付が難しい場合は、早めにご相談ください。

■スマートフォン決済アプリ

「PayPay」や「PayB」でも納付できます。

金融機関やコンビニエンスストアの窓口に行かなくても、その場でスマートフォンからお支払いができます。

詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:健康ほけん課国保係

【電話】43-0378