- 発行日 :

- 自治体名 : 鹿児島県出水市

- 広報紙名 : 広報いずみ 4月号(2025年4月1日発行)

■自らの経験をこれからの防災へつなげる

鹿児島県では毎年、防災に関する知識と技術を学び、地域における自主防災組織の結成や防災活動の指導的役割を担う人材を育成するための講座を開催しています。出水市では26名の方が県地域防災推進員として認定されており、各地域で防災のリーダーとして活躍しています。今回、地域で積極的に活動を続けているお二人に防災に対する思いを伺いました。被災地での生の声や、目の前で起きる水害の恐怖など自らの経験をこれからの防災へつなげている二人からのメッセージ。今、地震や近くの川が氾濫したら、あなたはどのような行動をとりますか?あなたの周りに潜む危険をもう一度確認しましょう。その危険と向き合うことが「安心」への一歩です。

◇学ぶことで強くなれる。

県地域防災推進員 窪まさ子さん

私の自治会の公民館は、市の指定避難所になっています。なので、このあたりは比較的安全な場所と言えるかもしれません。しかし、それでも私は防災を学び続けます。」ハザードマップを広げ、防災への思いを語る窪まさ子さん。「防災への関心が高まったのは、震災後の東北を訪れ現地の方と交流したのがきっかけです。被災した方の『まずは自分の身の安全を守ることを最優先してください。』という言葉が強く印象に残っています。」その後も熊本地震の被災地を訪問するなどして現場の声を聞いてきた窪さんは、2つの課題に注目しています。「一つ目は防災分野への女性参画が進んでいないことです。東北も熊本も避難所では女性特有の問題が発生しています。防災に関する会のメンバーは男性が多いのが実情です。もっと女性も防災に参画して、多様な人々の意見が反映されれば、“誰一人取り残さない”という防災の本質に近づけると思います。二つ目は自分の周りに潜んでいる危険を知らない人が多いことです。家の中、そして地域に潜む危険な箇所を知らないことで、被災する可能性を高めてしまいます。この二つの課題解決に向けて、これからも自治会や市の防災活動で声を上げ続けていきます。私たちは過去から学ぶことで、災害に強くなることができます。家族や地域の方々と安心できる日々を過ごすために、防災を学び、防災意識を周りと共有していきたいと思います。」

◇どれだけ自分事にできるか。

県地域防災推進員 浦底幸治さん

自宅のすぐ目の前は海で、近くにはこのあたりで降った雨が全て集まる川が流れています。水害を意識せずにはいられません。」かつて従事していた福ノ江排水機場を背に、過去を振り返る浦底幸治さん。「私は排水機場に34年従事していました。大雨の際、川が氾濫する前にポンプを使い川から海へ強制的に排水するのが仕事です。針原の土石流が発生した時も従事していましたが、あの時の雨は私が経験した中でも1番の雨量でした。どれだけ排水しても追いつかない状況に、自然の怖さを感じました。昔は近くの川がよく氾濫して、隣の自治会が何度も水に浸かっていました。水は一瞬で私たちの生活を一変させます。私の住む場所は標高が低い土地ということもあり、水害対策や備えの意識が高い地域です。私の自治会には防災会という会があり、水害に備えて土のうをすぐに作れる体制を整えています。」そんな高い意識で防災に取り組む浦底さんはある思いを市民の方へ訴えます。「防災でよく聞く、自助・共助・公助の『公助』に頼っている人が多いように感じます。市や消防なども私たちと同様に被災するかもしれません。公助を当てにせず、災害をどれだけ自分事として考えられるかが防災の鍵です。自分の命を、「誰かが助けてくれる」「なんとかなる」で済ませていいのでしょうか。“自分の命を守るのは自分だ。”という強い意思を皆さんにも持ってほしいです。」

■自分の命は自分で守る『自助』

◇物品の備え

非常持出物品・備蓄品

[避難人数×最低3日分]

◇知識の備え

ハザードマップで危険区域と避難所を確認

◇情報の備え

・雨予報

・キキクル[危険度分布]

・避難所開設 混雑状況

・市公式LINE 避難所情報等が届きます

(※詳細は本紙をご参照ください。)

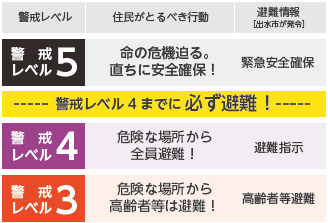

◇警戒レベル別とるべき行動

◇躊躇せず立退き避難

住家が水害や土砂災害等の警戒区域の方は早めに立退き避難を。

◆防災マニュアル・手引き

・自助防災対策マニュアル

・非常持出品・備蓄品の準備

・自主防災組織活動の手引き

・地区防災計画作成の手引き

(※詳細は本紙をご参照ください。)

◆出水市浸水・土砂災害想定地区『避難訓練』

日時・場所:

4/20[日]8:00~正午

東出水小学校・出水小学校

対象自治会:

大平/松尾/朝日町/春日町/沖田/上沖

田君名川/宇都野々/諏訪馬場/栄町/栗毛野

問合せ:安全安心推進課

【電話】63-4151

◆携行カードのもつ力

避難用バックを準備している人は、次頁以降の『避難行動時携行カード』を記入して切り取り、避難用バックに入れておきましょう。記入することで緊急連絡先や避難先など自分の状況を改めて知るきっかけになります。「スマートフォンがあれば大丈夫」と思う方もいるかもしれませんが、災害発生時、逃げることに必死で、持ち出し忘れる可能性もゼロではありません。備えあれば憂いなしです。

(※携行カードは本紙をご参照ください。)