- 発行日 :

- 自治体名 : 鹿児島県霧島市

- 広報紙名 : 広報きりしま 2025年10月上旬号

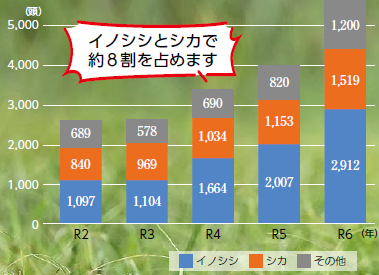

近年、全国的に問題になっている野生鳥獣による被害。市においても例外ではなく、捕獲頭数は増加傾向にあります。(グラフ)

■霧島市の捕獲頭数

クマなど野生鳥獣による被害のニュースが増えたと感じませんか。霧島市でクマによる被害は考えられませんが、野生鳥獣による被害は人的被害に限りません。

市内の野生鳥獣による令和6年度の農産物の被害額は870万円、被害面積は6.41ヘクタールと推計されています。これは農業用地だけの数値で、家庭菜園などの被害は含まれておらず、実際の被害はさらに大きいと考えられます。

■野生鳥獣との距離

県鳥獣被害対策アドバイザーの浅井隆之さん(37)は「霧島市では鳥獣の捕獲頭数が増加していて、一見野生鳥獣が増えているように見えますが、天敵が減ったとか鳥獣の生活環境が大きく変わったとは考えにくく、爆発的に増えていることはないと思います。それより問題なのは、市街地周辺でも野生鳥獣を目にするようになったこと。これは中山間地域に住む人が減ったため、野生鳥獣の行動範囲が広がっているということを示します。餌を求めて山から下りてきて、人との距離が近くなってきているんです」と表情を曇らせます。

鳥獣被害対策としては、主に三つの取り組みが行われています。捕獲隊によるわなや銃器を使った「捕獲」、侵入防止柵の設置などによる「守る」、そして放任果樹の伐採や刈払いをして餌場・隠れ場を管理する「寄せ付けない」取り組みです。「捕獲隊は今できる限りのことをされていて、捕獲頭数も増えています。農地を守るためのワイヤーメッシュ柵などの設置範囲も広がっています。捕獲も柵の設置も大切ですが、人の生活を守るためには鳥獣を『寄せ付けない』取り組みを意識する必要があります。例えば空き家問題は野生鳥獣問題にとっても重要で、空き家にある放任果樹は野生鳥獣にとって格好の餌場になってしまう。空き家でなくとも、畑の収穫残さやごみ置き場の生ごみの処理を適切に行うことも大事です」と浅井さんは話します。

「鳥獣被害対策には、一概にこうすればいいという正解がありませんが、捕獲隊や農業をしている人だけでなく、野生鳥獣との関わりがあまりない人にどれだけ知ってもらい、興味を持ってもらえるかが重要。ぜひ皆さん一人一人が考えてみてください」

県鳥獣被害対策アドバイザー、合同会社南九州野生動物保護管理センター代表社員

浅井隆之さん(37)

兵庫県出身。鹿児島大学卒業。獣医師。

■鳥獣対策の3つの柱

《捕獲(個体群管理)》

国分捕獲隊

堀ノ内充さん(36)

捕獲隊に入って1年目です。狩猟は一般的になかなかなじみがなく、知人らに言うと驚かれますね。バーベキュー好きが高じてジビエに興味を持ち、家の近くでわなを仕掛けていた捕獲隊に声をかけて狩猟のやり方を学びました。自分が幸運だったのは、師匠と呼べる人に出会え、経験を積ませてもらえたこと。捕った鳥獣を殺さなければならないのは残酷だし、初めの頃は眠れなくなるんじゃないかとさえ思いましたが、庭や田んぼの被害の話を直接聞くと、鳥獣捕獲の必要性を考えさせられます。捕獲隊は高齢化が進んでいます。今後、若い世代にも狩猟やジビエにもっと興味を持ってもらえるような活動ができたらいいなと思います。

牧園捕獲隊隊長

富尾明さん(76)後段中央

猟銃を持ち始めて50年近く。当時は趣味で始める人が多かった狩猟も、今や鳥獣駆除が目的になっています。霧島山が近い牧園地区は特に被害や捕獲頭数が多く、捕獲隊員は51人、そのうち猟銃を使う隊員は7人です。猟銃による狩猟は訓練した犬と組んで獲物を追い込み、チームで仕留めます。銃を撃てる所は、撃った先に着弾するような地面がないといけないといった決まりも多く、定期的な審査など規制も厳しくなっています。猟銃のハードルは高いですが、仲間が増えたらうれしいです。捕獲隊としては、わなの免許を取った7人が今年も加わりました。自分の地域は自分で守るという考えの下、これからも活動を続けていきます。

《寄せ付けない(生息環境管理)》

▽集落ぐるみで農作物を守りましょう

[対策のポイント]

・集落内の環境点検

獣道ややぶなど、鳥獣の隠れ場所になりそうな所はありませんか。侵入防止柵の設置場所は適切で、破れたり壊れたりしていないか定期的に点検しましょう。

・無意識の餌付けをやめる

収穫をしない放任果樹の伐採や収穫した残りかすを処分しましょう。

餌となる青草が出ないように、あぜやのり面の草刈りを9月ごろまでに終わらせ、冬場は枯れ草の状態にしましょう。ひこばえ(二番穂)やレンゲを食べさせないために、電気柵がある農地では収穫後も柵を適切に管理しましょう。

・人に慣れさせない

鳥獣の姿を見たら音を立てて追い払い、人慣れを防ぎましょう。

・農地に近づけさせない

鳥獣は、明るく身を隠せない場所を嫌がります。森林と農地の間に見通しの良い空間(緩衝帯)を作り、集落内の見通しを良くしましょう。

「捕獲隊、侵入防止柵の補助など、鳥獣被害対策に関する問い合わせはこちら」

問合せ:

農政畜産課電【電話】64-0910

各総合支所市民生活課

《守る(侵入防止対策)》

侵入防止柵の補助金活用者

髙橋 稔さん(73)

横川地区の畑で飼料などを栽培しています。昔はカラスの被害が中心でしたが、最近はイノシシやシカが増えているように感じます。被害に遭えば、一、二晩で駄目にされてしまうことも。動物から農作物を守るため、耕作している土地周辺の6人で補助事業を活用し、電気柵を設置しました。柵の取り付けや定期的な下刈りなど維持管理は必要ですが、せっかく作った野菜や資材が駄目にされてしまうよりは断然いい。維持費としてかかりそうな電気代も、ソーラーパネルを使って節約できます。昔は彼ら動物の領域だった場所で畑を作るのだから、自分たちでできることをやっていくしかないと思っています。