- 発行日 :

- 自治体名 : 鹿児島県霧島市

- 広報紙名 : 広報きりしま 2025年10月号お知らせ版

文部科学省が4月17日に小学6年生、中学3年生の全ての児童生徒を対象に行った調査の結果をお知らせします。

■調査の概要

国語と算数・数学、理科の3教科で実施されました。出題内容は、「身に付けておかなければ後の学年等の学習に影響を及ぼす内容や、実生活において不可欠であり常に活用できるようになっていることが望ましい知識・技能等」と「知識・技能を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な問題解決のための構想を立て実践し評価・改善する力等」を問う内容が一体的に出題されました。中学校理科においては、紙ではなくタブレットを用いてオンライン方式で実施されました。

学習状況調査では、児童生徒に対して学習意欲や学習方法、学習環境、生活の諸側面などに関する調査と、学校に対して指導方法や人的・物的な教育条件の整備の状況などに関する調査が実施されました。

■学力調査結果

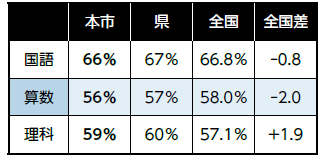

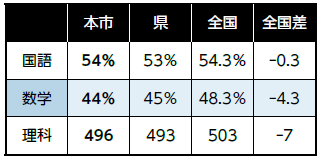

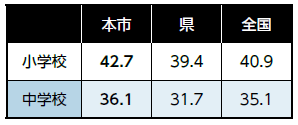

小学校の国語、算数は全国平均を下回り、理科は上回りました。中学校は、国語、数学、理科ともに全国平均を下回りましたが、国語は昨年度に比べ全国との差を縮めました。

○小学校(6年生)平均正答率

○中学校(3年生)平均正答率・平均IRTスコア

※県と市の数値は、国の方針により小数点以下を四捨五入しています。

※中学校理科は、IRTスコア(各設問の正誤パターンから500を基準値として表すもの)で表示しています。IRT(項目反応理論)は、児童生徒の正答・誤答が、問題の特性(難易度、測定精度)によるのか、児童生徒の学力によるのかを区別して分析し、児童生徒の学力スコアを推定する統計理論です。

■学習状況調査結果(児童生徒回答)

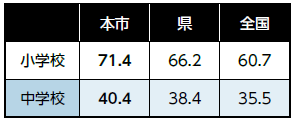

○自分の夢や目標を持っている(単位:%)

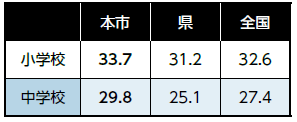

○分からないことや詳しく知りたいことは学び方を考え、工夫している(単位:%)

○話し合う活動を通じて、自分の考えを深めたり、新たな考え方に気付いたりできた(単位:%)

■考察

学力調査の結果を見ると、本市と全国の差は、問題数にして1問です(各教科の問題数は14~17問程度)。学習した内容を他のさまざまな場面や状況で活用する力に課題があります。教師が単に教えるのではなく、児童生徒が課題に対して自分なりに考え、表現する授業をより一層充実させる必要があると考えます。

学習状況調査から、将来の夢や目標を持っている割合が多いという結果が出ました。これは、児童生徒が将来の生き方や進路を自分で考え、実現していくためのキャリア教育を各学校が充実させているからと考えます。また、学び方を工夫したり、話し合いで考えを深めたりできていると答えた児童生徒が全国平均より上回っており、主体的な学びや対話的な学びの実現に向けた授業改善に取り組んでいるからと考えます。

■今後の取り組み

・一律・一斉・一方向のみによる授業から脱却し、児童生徒が学習方法や学習形態などを選択・決定していくことで学びを自己調整していく、学習者が主体の授業づくりの研修と実践を深め、授業力向上に取り組みます。

・本調査は令和9年度から、現行の紙媒体がタブレットを用いたオンライン方式に切り替わります。1人1台端末の活用を進め、児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、個別最適な学び・協働的な学びのさらなる充実を図ることに取り組みます。