- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道ニセコ町

- 広報紙名 : 広報ニセコ 令和7年9月号

◆景観条例改正の背景

◇大規模土地取引の増加

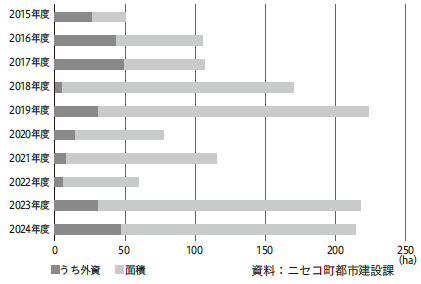

国土利用計画法の届け出対象となる1万平方メートル以上の町の土地取引の件数を左記に示します。こうした取引には、資産保有のほか、ホテルなどのリゾート開発を目的としたものも多くあります。

年度別大規模土地取引状況(国土法による10,000平方メートル以上の土地取引)

◇住民説明会の複数回の開催

景観条例に基づく協議件数は、年間15件前後で推移していますが、平成28(2016)年ごろから、一つの案件で複数回の住民説明会が行われるようになってきました。

特に令和3(2021)年度〜令和4(2022)年度は、一つの案件で4〜5回の住民説明会を開催しても事業者と住民が折り合わず、町が都市計画審議会に意見を聴く事例が起こりました。

その理由は、すでに開発計画が決定してからの説明会のため、いくら住民が説明会で要望を訴えても事業者は計画変更が難しいこと、あるいは事業者が住民の要望を受けて計画変更していても、住民に伝わりづらいということがありました。また、植樹や眺望への配慮、雪処理など住民からの要望、それに対する事業者の対応が適切なのかどうか判断が難しく、専門的見地からの意見・助言が求められるようになってきました。

景観条例に基づく協議内容および住民説明会案件と回数

※協議書受理日で年度分け。説明会開催後計画中止または規模縮小のため協議対象外となった場合は、説明会開催日で年度分け

資料:ニセコ町都市建設課

◇景観条例協議対象以下での違法行為の発生

令和6(2024)年には、町内で建築中の建物の一部が町の道路敷地内に建てられており、住民の通報により判明した事例があります。その後、施工事業者と調整し、道路敷地内にある建物を撤去し、復旧することで調整が進んでいます。

本事案の関連企業と関係者は、近隣で森林伐採も行っており、町は森林の現状復帰計画を含む顛末書(てんまつしょ)の提出を求めるとともに、造林の指導を行っています。

今回の案件は、土地造成5,000平方メートル以下、建築物も高さ10メートル以下、延床面積1,000平方メートル以下の規模であり、景観条例の協議対象ではありませんでした。

今回の事例に限らず、景観条例の手続きをしなくても済むよう、協議対象以下での開発事業はほかの地区でも複数行われています。こうした開発に対する対応が必要な状況になっています。

◆10月からの主な改正内容

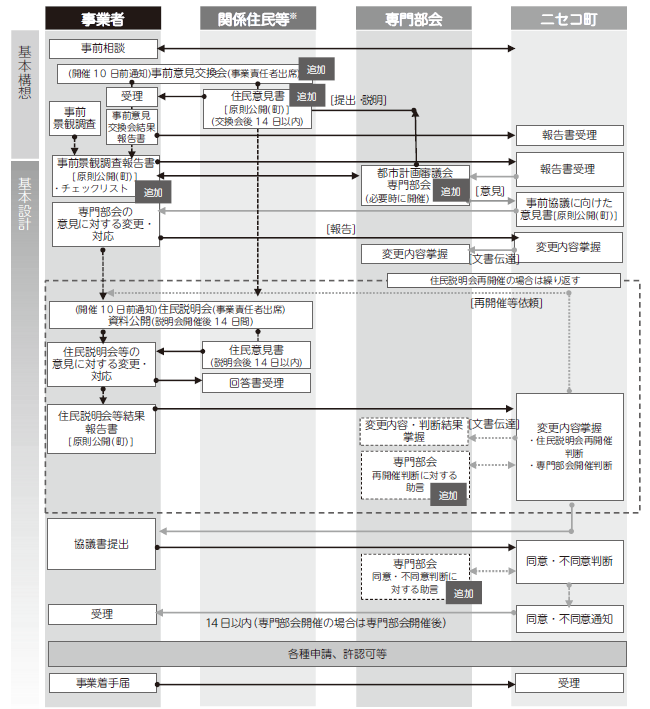

事前協議フロー図([追加] 2025年10月以降の条例改正による追加箇所)

※関係住民等…事業予定敷地に隣接する土地および建築物の所有者ならびに占有者、事業予定敷地の属する自治会の町民、事業予定敷地の自治会と隣接し、事業の影響が懸念されると町長が認めた自治会の町民、景観協定・コミュニティ協定を締結した区域の町民

◇基本構想段階での事前意見交換会の開催

事業者に、開発予定の事業箇所と用途が決まった段階で関係住民などとの意見交換を義務付けます(事業責任者の出席必須)。事業者は、住民との対話を通して土地造成や建物の規模を決定します。

◇建築ガイドラインのチェックリストの活用

事業者が事前景観調査報告書を提出する際に、建築ガイドラインで定めた景観・雪処理に関する配慮事項のチェックリストの提出も必要になります。専門部会・住民説明会では、そのチェックシートを踏まえて議論します。

◇都市計画審議会に専門部会を設置

町は、事業者から事前景観調査報告書、チェックシートが提出されたら、都市計画審議会に設置した専門部会を開催し、事業者から提出された意見交換の内容や事業計画について、専門家に意見・助言を求めます。専門部会は、景観・都市計画・建築・森林に関する専門家5人で組織し、年6回を目途に開催します。

◇景観協定締結への支援

景観条例の協議対象以下の開発であっても、地区単位で、その地区に住む住民が土地や建物の規模や形態などの基準など、景観づくりに関する協定(景観協定)を締結した場合は、事業者はその協定を守らなければなりません。

町は景観協定の締結に向けて支援を行います。