- 発行日 :

- 自治体名 : 北海道新得町

- 広報紙名 : 広報しんとく(令和7年9月号)

豊かな森林に囲まれたまち 新得町

この森林の価値をより広く活かす取り組み

Jクレジット はじめます

◆新得町の森林

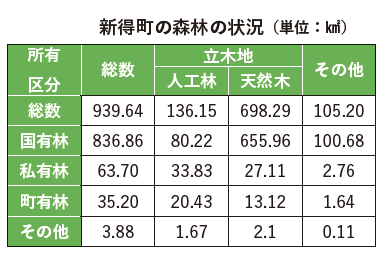

新得町の総面積1,063.83平方キロメートルのうち、森林面積は939.64平方キロメートルに達し、町総面積の約88%を占めています。このうち国有林が836.86平方キロメートルで、約3分の2が大雪山国立公園に指定されており、豊かな森林に囲まれています。

私有林・町有林の面積は合わせて98.91平方キロメートルで、そのうちカラマツ及びトドマツを主体とした人工林は54.26平方キロメートルです。人口林率は55%で、人工林が比較的少ない北海道の中では高い数値を保っています。

◆J-クレジットはじめます

新得町では、地球温暖化対策や持続可能な地域づくりの一環として、「J-クレジット制度」への取り組みを始めます。

本特集では、J-クレジット制度の概要、クレジット創出・活用に向けた新得町の進捗、そしてこれからの可能性について紹介します。

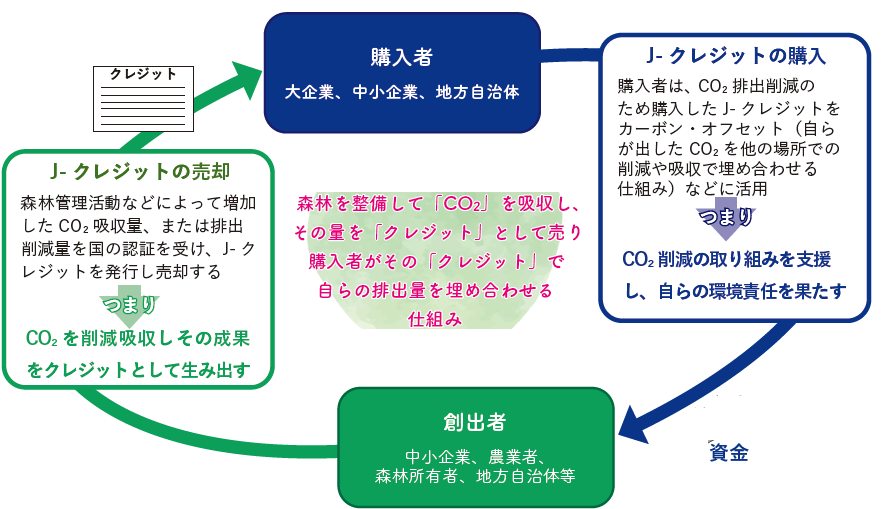

◆Jクレジットの取引の流れ

▽創出者のメリット

自らのCO2削減や吸収の取り組みを「クレジット」として国に認証されることで、その価値を売却し収益化できます。これにより、森林整備や省エネ設備導入などの活動が経済的に支援され、地域の環境保全につながります。

→収益の活用方法

・森林整備

・木材利用

・担い手の確保・育成

・クレジットの創出・販売経費等

▽購入者のメリット

自社のCO2排出量を実質的に削減したとみなすことができ、カーボンオフセットとして活用できます。これにより、環境配慮企業としての信頼向上や、脱炭素経営・SDGsへの取り組みのPRに役立ち、企業価値の向上にもつながります。

→購入後見込まれること

・環境貢献企業としてのPR効果

・企業評価の向上

・製品・サービスの差別化

・ビジネス機会獲得ネットワーク構築

◆J-クレジット制度とは

J-クレジット制度は、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギーの利用、森林管理などにより削減・吸収されたCO2などの温室効果ガスの量を「クレジット」として国が認証する制度です。削減や吸収に取り組んだ企業や自治体などがクレジットを創出し、それを他の企業などが購入・活用することで、自らの排出量を実質的に抑えることができます。地球温暖化対策の一環として、地域の森林保全や再エネ推進にもつながる仕組みです。

◆購入したJ-クレジットは

購入したJ-クレジットは、自社の温室効果ガス排出量のオフセット(埋め合わせ)に活用できます。たとえば、工場や事業活動などで排出されるCO2を、他者の削減・吸収によるクレジットで相殺することで、実質的に排出量をゼロに近づけることが可能です。また、環境への取り組みを示すツールとして、CSR(企業の社会的責任)活動や、脱炭素経営のPR、各種認証・補助制度の要件として活用されることもあります。

◆J-クレジットの販売収入は

J-クレジットの販売によって得られた収入は、クレジットを創出した企業や自治体、団体に還元されます。この収入は、クレジットを生み出すために行った取り組み、たとえば省エネ設備の導入費用や、森林整備の人件費・管理費などの補填にあてられるほか、次の環境対策への再投資にも使われます。特に、自治体や森林組合などが森林によるCO2吸収量でクレジットを創出した場合、その販売収入は地域の森林保全活動や林業の継続・活性化に役立てられるため、地域経済や環境保全の両面に貢献する仕組みとなっています。

また、収入の使途を明確にすることで、購入者(企業など)は「このクレジットは地域の自然や社会に役立っている」と実感しやすくなり、ブランディングやPRにもつながります。つまり、販売収入は単なる金銭的な利益にとどまらず、持続可能な活動の循環を生み出す大切な資源となるのです。

●知っておきたい!「森林環境税」

○森を守る 森林環境税

森林環境税は、日本に住んでおり住民税を払っている人が、1人あたり年1,000円を負担する税で、森林整備や人材育成などに活用されます。新得町ではこの財源を生かし、間伐や森の手入れを進めています。

整備された森林は、CO2を吸収し、J-クレジットの創出にも繋がります。「森を守ることが、地球温暖化対策の一翼を担う」森林環境税とJ-クレジットは、未来の環境を守る仕組みとして連動しています。

○新得町のつかいみち

民有林の森林整備への補助を行いました。その結果、植林や草刈りの面積が増加し、より多くの民有林が整備され持続的な森林管理に寄与しています。また、町産材の利用を進めるため、今年から供用を開始している役場庁舎の内装木質化の財源として使用しています。